テレワークでWeb会議やオンライン中継イベントが増えるに連れて、仕事でも録画や編集済みのビデオのニーズも増えているはずです。その場で思いつきで喋るのではなく、用意されたスクリプトに沿って、しかし朗読ではない魂が籠もったメッセージを伝えるためのビデオ。そこで有効なツールが、プロンプターユーティリティーです。カメラに自然に目線を向けたまま、用意されたテキストに沿ったスピーチをするときに非常に便利なツールです。

従来ビデオといえば、予め演出や構成も考えてきっちり編集したビデオは、DVDなどのメディアやオンラインにある程度の期間残しておくことが主流でした。それが、ネットワーク回線やデバイスの普及、OSやアプリの進化で、ライブでも配信することが可能になり、その場で「撮って出し」で残す必要がなかったり、残しても短い期間で消える使い方が人気ですよね。

新型コロナウイルスの影響で、人の移動が制限されるだけでなく、対面のコミュニケーションが難しくなり、直接接触の機会や距離も限られるようになってしまいました。臨場感や質感、導線をきちんと考えたビデオという手段は非常に重要です。特に、組織の代表者やブランドの担当者、製造現場の責任者、生産者などが直接、熱意を持ってカメラの向こうにいる人たちに語り掛ける姿は、見る人たちを動かします。人を突き動かすのは、常に感情です。

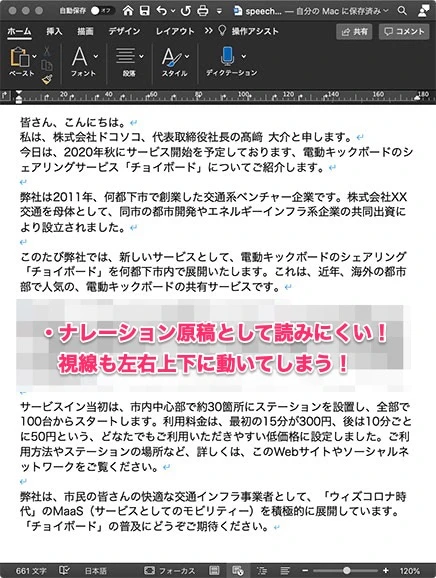

とはいえ、撮影自体がなかなか難しい昨今。できるだけ編集の手間を掛けず、上質で説得力のある絵作りを心掛けたいところです。原稿を読み上げるときに、俯いてばかりで表情が見えなかったり、目がキョロキョロと落ち着かないと、人はどことなくネガティブな感情を抱くものです。予算のない地方のテレビ番組などを見ていれば、ぎこちない様子に気付くことがありますよね。こういうちょっとした所作は、後から編集でどうにもなりません(今の技術ではまだね、やってもペイしないし)。

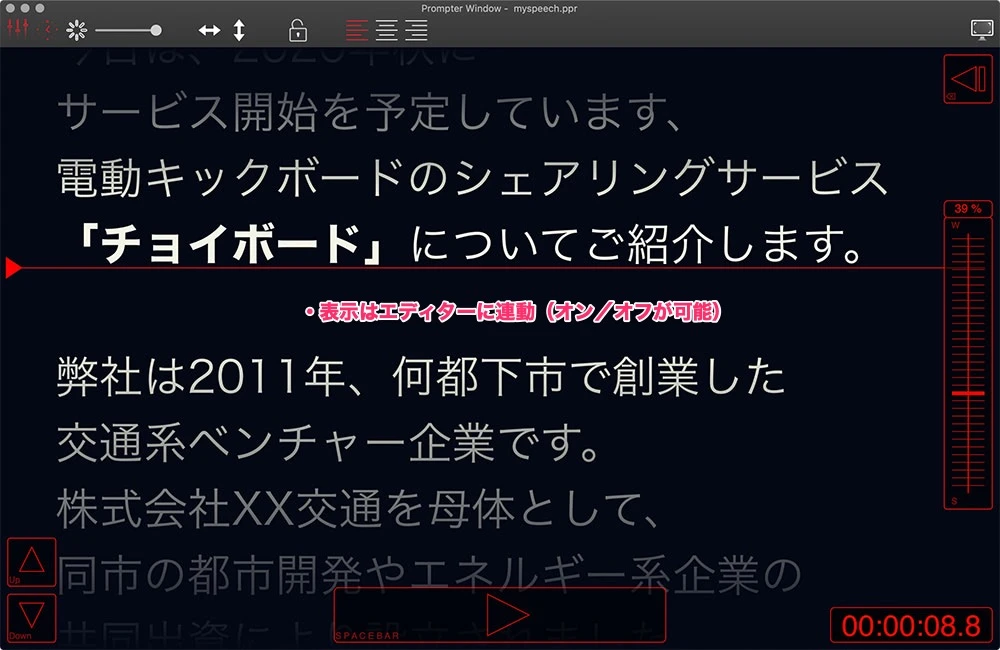

プロンプターユーティリティーを使えば、自然な視線の動きが、見る人の意識や注意を邪魔することなく、メッセージを届けられます。プロンプター機能を持つユーティリティーはいくつか試してきましたが、Mac用なら、Power Prompterが一番オススメです(Windows用ならPromptDog!)。

プロンプターとは?

プロンプター(prompter)とは、原稿を順番に表示する専用の装置です。政治家や企業のCEOが会見で使ったり、アナウンサーが原稿を読み上げる時に使う、半透明のディスプレイ(と、そこにテキストを送り出す装置)ですね。アレですアレ。

プロンプターには、下または別の場所に設置されたデバイスから自動再生されるスクリプト(紛らわしいですがプログラムじゃない文章の方、つまりテキスト)が投影されます。紙を読み上げる場合と比べて、視線や顔が下を向かず、板も半透明になっていて空間を遮らないため、聴衆に向けて表情をしっかり見せられます。この機能を、パソコンで実現するユーティリティーがあるので、重要なシーンの撮影にはこれを使わない手はありません。

ちなみに、テレプロンプター(TelePrompter)は商標名なので、ライターさんは要注意ネ。

プロンプター(アプリ)を使うメリット

- 組織の公式スピーチやアナウンス、代表者や担当者からのメッセージなど、しっかりとカメラに表情を向けることで、見る人にポジティブな印象を残せる。

- 商品やサービス紹介など、重要な数値やエビデンス、年月日など、記録を参照しながら告知したい時に、いちいち手元の原稿に視線を落とさずに発言できる。

- 文章の朗読など、アーカイブとしてある程度の期間残すことが決まっているビデオの品質を担保できる。

- 原稿をすべて、暗記しなければならないプレッシャーから解放される。

- アプリケーション本体以外に機材が不要。また、プロ用の専用機材とセットで使うことも可能。

WordやPowerPoint、Keynoteで代用できるんじゃ?

代用できなくはないですが、餅は餅屋。無理して手間と時間を浪費するのは得策ですか?その作業をする人の人件費とどっちが貴重でしょうか?PowerPointやKeynoteはあくまでもプレゼン用なので、目的が違います。原稿の更新や調整も向いていません。専用ツールには、十分意味があるんです。

Power Prompterをオススメしたい人

- ビデオカメラまたは動画撮影できるデジカメを使うMacユーザー

- ある程度、ビデオ撮影と編集、配信のノウハウがあるセミプロ以上

- 代表者のスピーチや担当者挨拶、商品説明などを、用意した原稿を元にきっちり撮影したい人

- 専用ハードウェアとセットで使うビデオプロフェッショナル

- スピーカーに、事前に練習してもらう必要があるディレクターなりマネージャー

- 自分の目線や表情と、喋りたい内容をチェックしたい、採用面接に臨む人材やアナウンサー志望者など

- ビデオの撮影はしなくていいが、文章の長さや時間をチェックしながらスピーチの練習をしたい人

Power Prompterはこんなユーティリティー

- Mac用のプロンプターユーティリティー。macOS High Sierra 10.13以上。

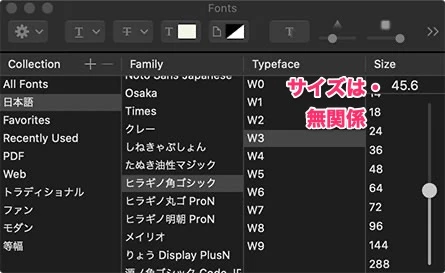

- リッチテキストとして編集可能。UTF-8ユニコードをサポートし、日本語の異体字や絵文字も表示OK。

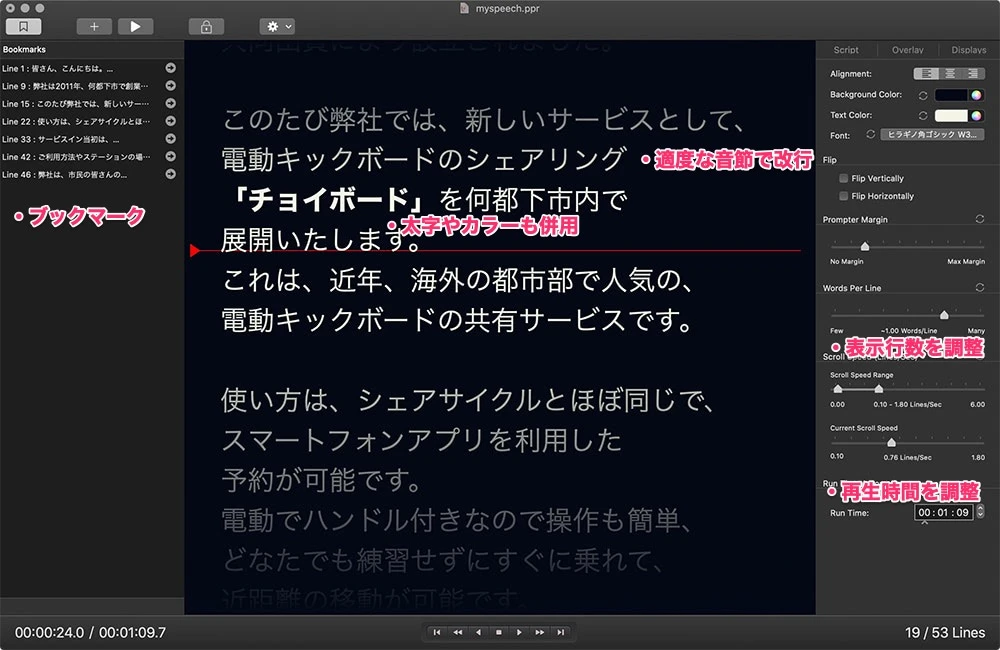

- ブックマークで位置を指定してジャンプ可能。

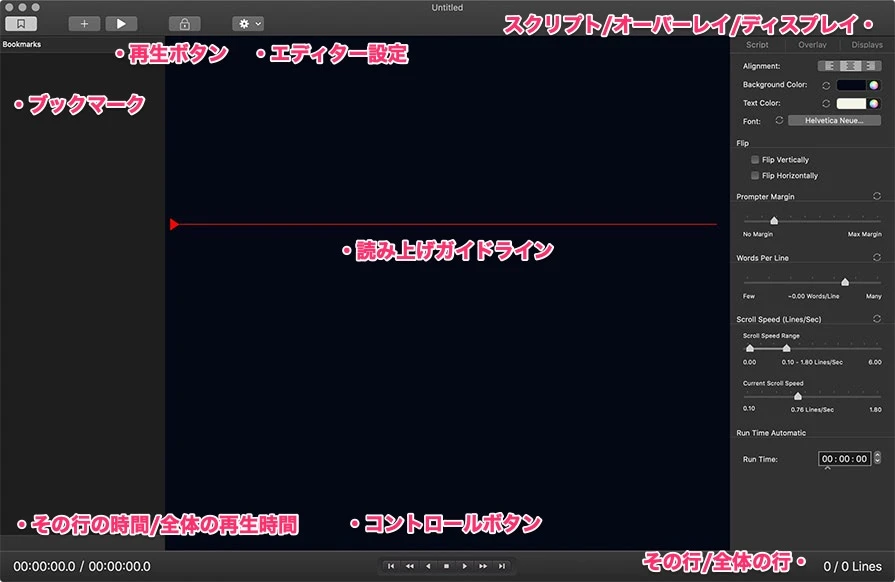

- テキストを設定するエディターと、読み上げるときに見るプロンプターの2画面構成。前者は、Keynoteの「発言者ノート」のような機能。パソコンで編集しつつ、スクロールで動くテキストはiPadに表示するような使い方が可能。

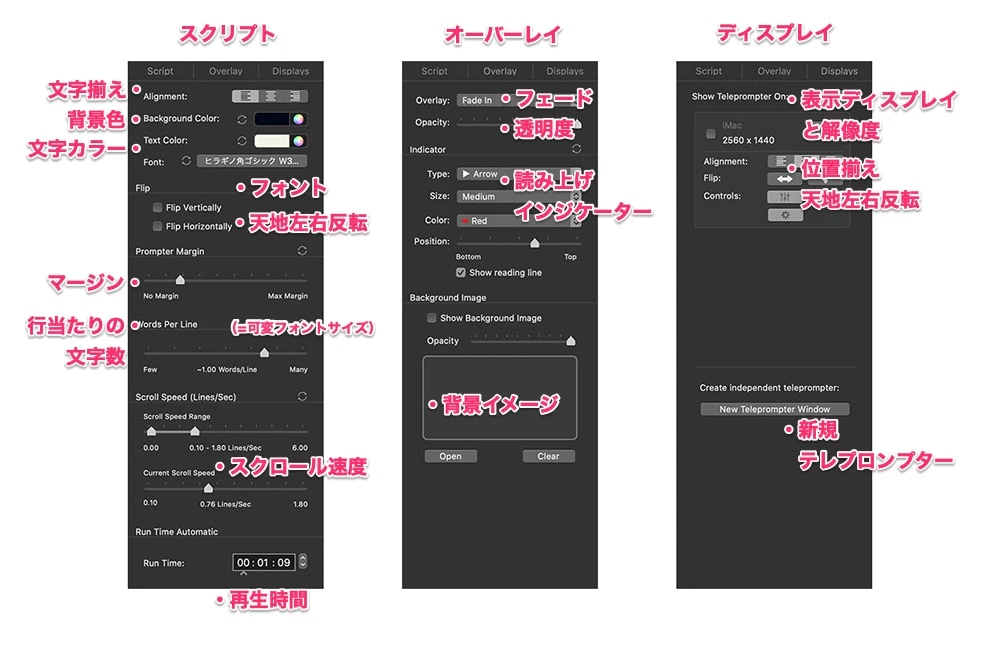

- マージンや上下のフェードイン/アウトを設定可能。

- 画像を挿入したり、バックグラウンドにイメージを設定可能。

- マルチディスプレイにも対応。

- Wi-FiやBluetooth接続したプレゼン用リモコンでコントロール可能。

- タイマー表示あり。

- 無料のiOSアプリPower Prompter Remoteと同期してコントロールOK(再生と停止、スピードのみ)。

- プロ用のプロンプターハードウェアと互換性あり。

- 買い切りで$49.99。公式サイトから購入すればライセンス台数制限なし(Mac App Storeで買うと5台まで)。フル機能を30日間試せるトライアルあり。

Power Prompterのココがいい!

- 直感的で簡単な操作性。

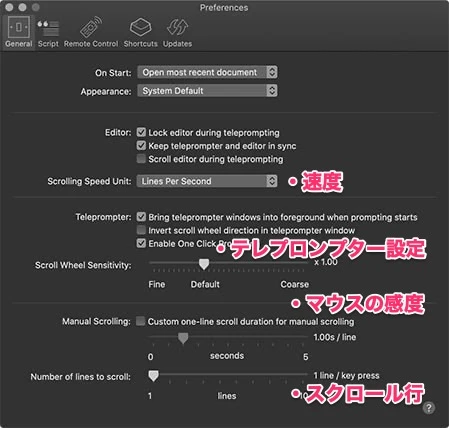

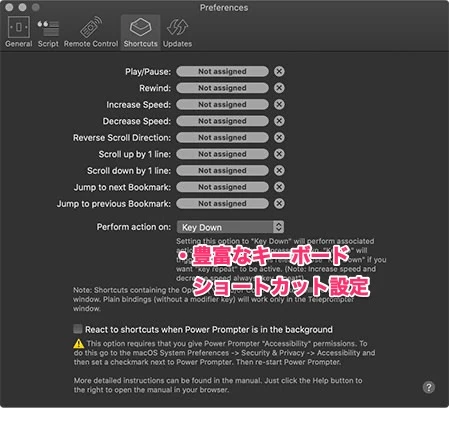

- 60fpsでスムーズにスクロール。マウスとキーボードでスピードを調整可能。キーボードショートカットもサポート。Magic Mouseのスワイプで、再生スピードを自由にヌルヌル滑らかにコントロールできるのが気持ちいい!

- エディターとプロンプターの両画面のシンクロをオン/オフできるので、スピーチライターがエディターで編集している間、スピーカーはプロンプター側で喋りを練習することが可能。

- 1つのエディターごとに1つのプロンプターが表示されるので、同じ原稿を設定を変えて複数開いて見比べることも可能。

- テキストの扱いが基本なので、アプリケーションも書類も軽い。

- 再生スピードを調整すると、終了までの予想読み上げ時間も変化するので、全体の尺がわかる。

- macOSの機能を使った、スピーチ読み上げ機能がある。また、ディクテーション機能もあるので、マイクに向かって喋った言葉がそのまま文字起こしされて原稿に反映される(もちろん日本語で!)。

- macOS Catalina 10.15以降のSidecar機能で、iPadをサブモニターにして使うと便利。

- プロンプター画面のUIが赤なので、暗い環境でも視覚的な邪魔にならない。

- 複数のデバイスにインストールできるので、スクリプトを書くライター用、スピーカー用など、複数の人が同時に使える。

- サブスクリプションじゃなく、コストパフォーマンスもいい!

Power Prompterのココはイマイチ…

- プレゼンテーター(スピーカー)が使う場合は、ある程度パソコンのスキルが必要。日頃、何でも従業員に任せっきりの高齢役員などの場合は、操作を覚えてもらうまでがストレス!

- スピーチ機能は、異体字は読めない(macOSの制限だが、そもそもスピーチ原稿の場合は読みやすく、文字化けするリスクがない文字が妥当な面も)。

- UIの言語表示に日本語なし。Webサイトも日本語リソースはない。

- ブックマークは一括削除できない。

- エディターとしての機能も、そこそこ充実しているがアルファベット語圏向けの機能。

- オンラインマニュアルが文字だけでスクリーンショットがない。公式のビデオコンテンツも少ない。

- Power Prompter自体には、複数のデバイス間でのスクリプトの同期機能などはない。クラウドサービスなどを経由して、最新版を管理する必要あり。

- macOS版のみ。Windowsとのマルチプラットフォームで使いたかったら、PromptDogをオススメ!こっちも、そのうち紹介しましょう。

Power Prompterの使い方

- スピーチ原稿を書く。Wordでもテキストエディターでも何でもOK。

- Power Prompterをインストール。起動して、スピーチ原稿をコピー&ペーストまたはインポートする。

- 初期設定も、必要に応じて設定。

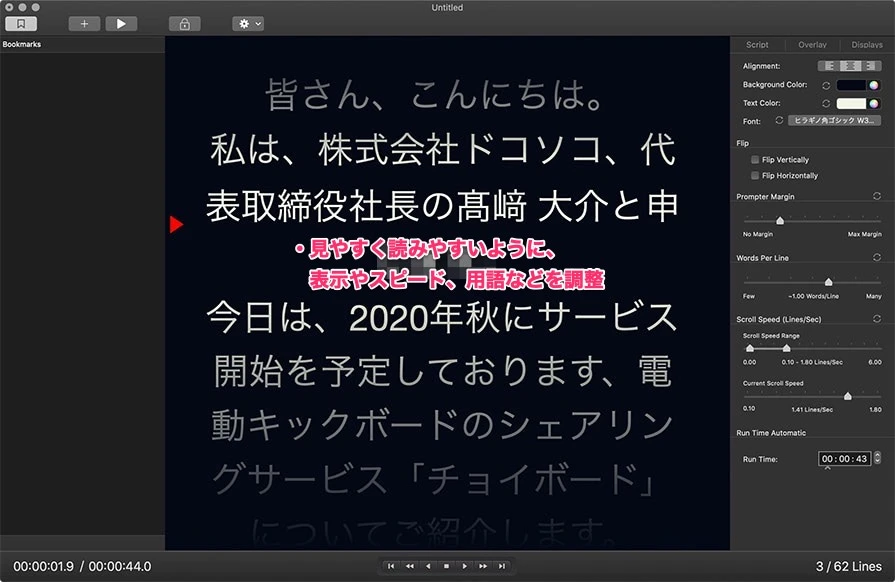

- サイドバーの「スクリプト(テキスト)」「オーバーレイ」「ディスプレイ」で、それぞれ、表示サイズやマージン、フォントや一行当たりの文字数(これがフォントサイズに相当して可変)などを調整する。

- エディターの表示設定を変えて読みやすくし、再生して喋りながら、スピードなども調整する。時間を計測する。

- 必要に応じて、言い淀みしやすい場所や、ふりがな、改行などを微調整する(自分に編集権がある場合)。さらにリハーサルを繰り返しながら、精度を上げていく。

(ココまではすべて、ビデオ収録の前までにやっておく!)

- 本番をビデオ収録する。

- Power Prompterでスクリプトを編集したら、忘れずに書き出して、最新版のテキストを管理しておく。

この後は、カメラでの撮影・録音と編集です。

1点だけ注意しておくと、Power Prompterでスクリプトを編集した場合は、その最後に使った状態が最終(最新)版なことを忘れずに。YouTubeなどでテロップまたはサブタイトルとして入れる場合は、Power Prompterからスクリプトを書き出して、先祖返りしてしまわないように最新版を管理し、他のアプリケーションに共有しましょう。

誰がスピーチするか?誰が撮影するのか?

すでに説明しましたが、実は、この手のアプリケーションは「使わせ方」が一番難しいんです。使い方はむしろ簡単で、PowerPointやKeynoteが操作できるぐらいなら、多分大丈夫なはず。つまり重要なのは、喋るのは誰で、撮影は誰がやるのか?進行や撮影の管理です。コロナ禍の今、大きく分けて3つのパターンが考えられるでしょうか。

- 誰かにスピーチしてもらって、別の誰かに撮影してもらう

例)役員にスピーチしてもらう。撮影はビデオカメラマン。どこかのスタジオまたは社内、場合によっては役員の自宅に最小限のスタッフが行って収録。 - 自分でスピーチして、誰かに撮影してもらう

例)喋るのは、担当者である自分。撮影と録音、編集は、ビデオスタジオへ出向いてプロに依頼。 - 自分でスピーチして、自分で撮影する

例)喋るのは、責任者としての自分。自分にノウハウがあるので(または予算がないので…)、何とかセルフ撮影と編集も。

オンライン中継イベントなら、会社からカメラやライト、グリーンバックなどの撮影機材が一式自宅に届いて、スピーカー自身がセッティングするケースもよくあります(AdobeもCEO自身がやってました)。

ただ、Power Prompterを使う場合は、スクリプトを読み上げて撮影される人と、撮影や録音する人は、別々のことがほとんどでしょう。カメラアングルやマイク、ライトの設定、場合によってはメイクやヘアー、衣装などもきちっと仕上げる必要があるでしょうから、スタッフ間の距離や換気、衛生に気をつけながら、最小限のスタッフがどこかに集まって撮影することになると思います。ちなみに、テレビ番組の収録では、局のスタジオとは別の、ちょっと広めのマンションの一室のような場所が、サテライトスタジオとして使われるケースもあるようです。

もし、自分で喋って撮影もするなら、デバイスとカメラの位置関係は、ちょっと工夫する必要があるかもしれません。できるだけ視線の移動を少なく、スクリプトも見やすく、カメラでキレイに撮影できるポジションやライティング、マイクを調整しましょう(これが結構大変なので、やっぱりプロに頼んだ方がいいんですけど…)。私なら、奥ならミラーレス一眼、手前なら4Kのアクションカムかな。

撮影はともかく、スピーカーに収録前に十分練習しておいてもらうには、Power Prompterは最適なツールだと思います。準備しておくだけで、本番の撮影もスムーズに進行でき、余計なポストプロダクションの手間も減らせます。仕事の大半は段取り!

とある、残念なセミナーコンテンツ収録の現場にて

収録の体制や準備、練習をしつこく書いているのは、数々の苦い想い出があるからなんです。すぐ思い出せる苦いエピソードを一つ。

以前、士業系のクライアントからのオーダーで、会員向けの自社サービスとして、パソコン用ソフトウェアを告知するビデオを作ったことがありました。クライアントとは、何度かやり取りを繰り返し、特徴や機能をまとめ、冒頭には代表者の挨拶と説明シーンを入れることになりました。全体のシナリオや構成、大体の再生時間も決まり、カメラマンと共に現地の組織へ訪問し、代表者を撮影。

ところが、収録当日のその場で、いきなり代表者がスクリプトを勝手に書き換え始めたのです!しかも紙に手書きで!!ローテクなことに、手書きの紙を大きくコピーした紙を、カメラの横で人が手に持った状態で収録する羽目になりました。紙をバサバサ切り替える音が入らないように、シーンも細切れにせざるを得ませんでした。

何より、プロンプターもないばかりか十分な練習時間も取れなかったことで、スピーカーの目は泳ぎまくり。聞きづらい言い淀みも頻繁に入っていましたが、音声はまだカット編集ができる余地がありました(想定をオーバーした編集工数で、可能か限り処理しましたが、クライアントは気付いてません…)。ただ、目の表情だけは編集できなかったので、挙動不審な様子のまま、仕上げるしかありませんでした。

チーム全体が制作や演出の意図をきちんと理解し、プロンプターユーティリティーを使ってちゃんと準備しておけば、こういうミスは避けられます。

当然ですが、『プロンプターさえ使えばOK!』にはなりません。例えば、記者会見でなく朗読会なら、ただの読み上げもいいかもしれませんが、プロンプターやスピーチライターがいないとしゃべれないのは本末転倒。プロンプターを使うのが悪いんじゃなく、そもそもの中味がマズいだけです。

適当な準備で適当に作るコンテンツは、結局、そのレベルに終わるものです。原稿や機材と同様に、きちんと準備やリハーサルに臨む時に、プロンプターも上手く使ってクオリティーと意識の両方を上げましょう。