YCAM(山口情報芸術センター ワイカム)で、『AIにはない人間の資質とは何か?』をテーマにした「アンラーニング・ランゲージ(Unlearning Language)」というイベントが開催されています。2023年1月29日(日)までなので、ぜひ今のうちに!

YCAMよいとこ、湯田温泉もすぐ近く

YCAMは、現代芸術やメディアアートを中心としたさまざまなイベントや展示が催されている、非常に魅力的な施設です。展示だけでなく、映画の上映、演劇やダンスのライブパフォーマンスの上演などもあり、参加型のワークショップも魅力的なプログラムばかり。教育プログラムやコミュニティー活動も充実していて、地元の皆さんが本当に羨ましい!

また、併設されている図書館の蔵書もかなりの量です。建物前の広大な芝生は子どもが遊ぶのに最高ですし、託児スペースやバリアフリーなども充実しています。駐車場も平置きで、スペースもゆったり。一日朝から夜までいても飽きません。近くに居たら毎週通いたいというより、住みたい!レベルです。ワーケーションもできそう。

さらに、すぐ近くが湯田温泉というのもとても魅力的!最寄りのJR湯田温泉駅には、この地域に古くから伝わる伝説にちなんで、白狐が巨大なサイズで聳え立っています。夜の飲食店の人たちも、穏やかだったし。

YCAMへは、新幹線のJR新山口駅から在来線に乗り継いで約45分、高速道路だと山口ICから約20分、湯田温泉スマートICから約15分という立地です。わざわざ足を運ぶ価値のある場所なので、熱くお勧めしておきます。

アンラーニング Unlearning=学ばないって、どういうこと!?

そもそも、今回興味を持ったのは「アンラーニング・ランゲージ」というイベントでした。

最初「アンラーニング Unlearning」というワードを目にしたとき、『学ばない?学習しないとは、どういう意味だろう?何かのアンチテーゼ?』と、ちょっとした引っかかり感じました。私の場合、そこまでWebサイトを隅々まで読み込んだり、ソーシャルメディアを調べたりはしないんです。

これが現場で参加してみると、学芸員の方から「学び直し」という解説があったのが新鮮でした。なるほどね。個人的には、学んだつもり・知っているつもりを一旦リセットする、relearningに至るプロセスのような概念なのかも、と理解しました。

オープニングパフォーマンス

出演者 荒木知佳、長沼航、福留麻里、宮﨑萌美

オープニングは、後述する「アンラーニング・ランゲージ」という参加型の体験イベントの世界観を表した、30分ほどの演劇パフォーマンスでした。会場はほぼ満席。

会場の中央には、半透明の壁で覆われた四角い部屋があり、4方向に四角い椅子が2つずつ並べられていました。天井からはマイクが何本も下がり、会場内の周囲には上部にカメラも設置されていました。白っぽい衣装を着た4人の演者がここで演技をしながら無機質な台詞を発声し、進行に合わせて壁に字幕が投影されるという流れでした。

詳しい説明などは一切なく、見ているうちに、これはスマートスピーカーやナレッジアシスタントのAIと、人とのインタラクションがテーマなんだろうなということが、ぼんやりわかっていきました。パフォーマンスは、人間らしさを極力排除した雰囲気。一部、字幕と台詞が合わないところも、言いよどんだりせずに言い切っていたのもストイックでした。字幕を読むのではなく、台詞として全部入っていたらしいのが凄かった。

未知の静謐な空間は、もし、背景や文脈を全く知らない人がこの一部だけを切り取って見たら、どこかしら新興宗教団体の儀式めいた雰囲気すら漂っていました。AIが人の脳を越えるシンギュラリティーも、想像より早く前倒しされるかもしれませんからね。

マシンと見る・聴く

アンラーニング・ランゲージ:オープニングトーク

登壇者:ドミニク・チェン、ローレン・リー・マッカーシー、カイル・マクドナルド

後述の「アンラーニング・ランゲージ」についてのトークでした。アメリカを拠点に活躍する2人のアーティストと、YCAMとの研究開発プロジェクトの成果なんだそうです。作品の制作に至る背景が語られましたが、この時はまだオープニングパフォーマンスを視聴しただけで、体験はしていなかったんですが、翌日に実際参加してみようという気になりました。

アーティスト2人に交えて、ドミニク・チェンさんのトークでした。登壇者にドミニクさんの名前を見つけた瞬間、「オンライン」という文字を探したんですが、どこにも明記されていないので、まさかの現地ご登壇でした!惜しむらくは、ドミニクさんのトークをもっとじっくり聞きたかったな。

アンラーニング・ランゲージ

ローレン・リー・マッカーシー+カイル・マクドナルド新作パフォーマンス

前述のオープニングパフォーマンスが、こちらのアート x テクノロジーを使った参加型体験イベントの導入だったということが、こっちを体験し終わってやっとわかりましたw

オープニングパフォーマンスの時と同じ会場で、参加者は四角い部屋の中にある椅子に座ります。AIを自称する「天の声」の指示を受けて、順番にお題を出されてそれに回答したり、スポットライトが当たったり挙手した人が発言しながら、進行していきます。

実は最初の方までは、『これって、参加者の様子や声をバックステージでモニターして、肝心のところだけは、ナレーターさんがそれっぽく読み上げてるのを合成してるだけなんじゃ…』という、結構失礼な邪推もしていました。しかし、それなりに誤認識やミスもすることで、ちゃんとAIが機能している(!)のだと確証を得ましたw 確実に自分の発言を認識してもらおうと声を張り上げたり、言葉ではなくボディーランゲージで妙なアクションをしてみたり、なかなかに滑稽な『注文の多い料理店』風味がありました。

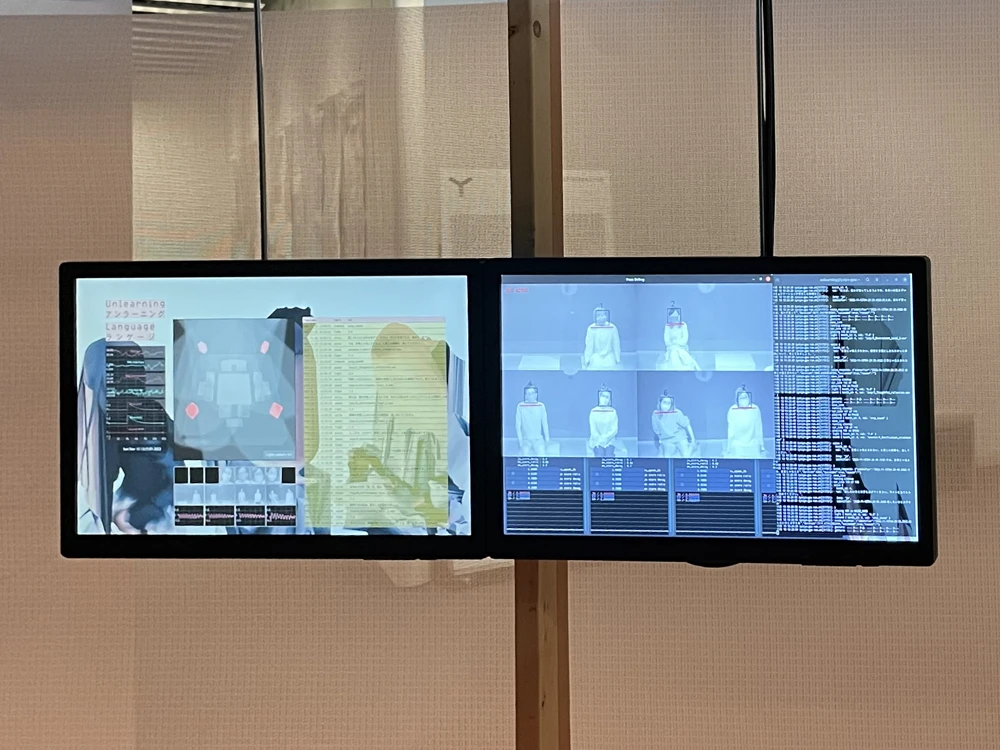

体験時間が終わって外に出ると、そこにディスプレイがありました。画面には、参加者それぞれの頭や手の動き、表情、音声解析の結果など、さまざまなログがグラフィカルに表示されていました。後から知ったんですが、この体験型システムの解析機能の開発はライゾマティクスさん。Perfumeのステージやオリンピック、紅白歌合戦など国内外の演出で知られる、「テクノロジー×ヒューマニティ(人間性)」を掲げる集団です。過去にも、YCAMで作品が展示されていたはずです。

とにかく、自分の様子が記録され、解析されていたのは、ある程度わかっていたこととはいえ、いろいろ恥ずかしくて滝汗でした :'( コミュニケーションの多くの部分を担っているのが、言語(バーバル)ではなく、ちょっとした仕草や姿勢、態度などのノンバーバルだとも聞きます。面接や販促、尋問に使いたくなりますよね、こりゃ。

そういえば、「AIに補足されない、人間同士だけが理解できる伝達方法」として、とある逸話を思い出しました。乱世の時代、忍者が敵陣に忍び込んだものの、その地方の方言が全く理解できず、情報収集に失敗したそうな。もちろん、現代はそれもAIの圧倒的な学習素材の一つになるでしょう。

アンインテンデッド・エミッションズ

これは、「ザ・クリティカル・エンジニアリング・ワーキング・グループ」という、アーティストやエンジニアグループによるインスタレーションです。モバイルデバイスのWi-Fi検知機能を使って共有されるデータが、リアルタイムに可視化されるという仕組みとのこと。来場者が過去に接続したWi-FiのSSIDから滞在場所を推測し、それを地図上に表示するという作品です。

会場内にも、大きな八木アンテナを乗せた特殊なデバイスが設置され、さらにその奥のディスプレイには、いろいろなデバイスの位置情報が地図にリアルタイムでマッピングされていました。幸い、私のiPhoneの情報は表示されていなかったので、一安心はしました。しかしそのことが、自分の情報を全く取得されていないことを意味するものではないことも、ある程度理解しているつもりです。

今は、若い世代の人たちを中心に、自分の位置情報やデバイスの充電状態、移動などの活動状況を友達にダダ漏れで共有するサービスも人気です。しかし個人的には、テクノロジーの進化による便利な生活を享受している一方で、監視カメラの拡大運用や中国当局が進めるソーシャルスコア、より精度がアップして高度も認識される次世代のGPSなどには、危機感も抱いています。仕事の連絡に、LINEやFacebookメッセンジャーが使われたりも。

「クリティカル・エンジニアリングとは」

登壇者:ダーニャ・バシリエフ、ベンクト・ショーレン、三浦陽平

前述の「アンインテンデッド・エミッションズ」に関するトークでした。このグループのスタンスは、アート作品に限らず、エンジニアリングこそが現代の人々に共通の、そして強い影響力を持つ言語であり、それを批判的・多角的な視点から検証していくこと。セキュリティーインシデントのニュースや、Twitterを巡るE.マスクの言動を見聞きするたびに、この日のトークを思い出したりしています。

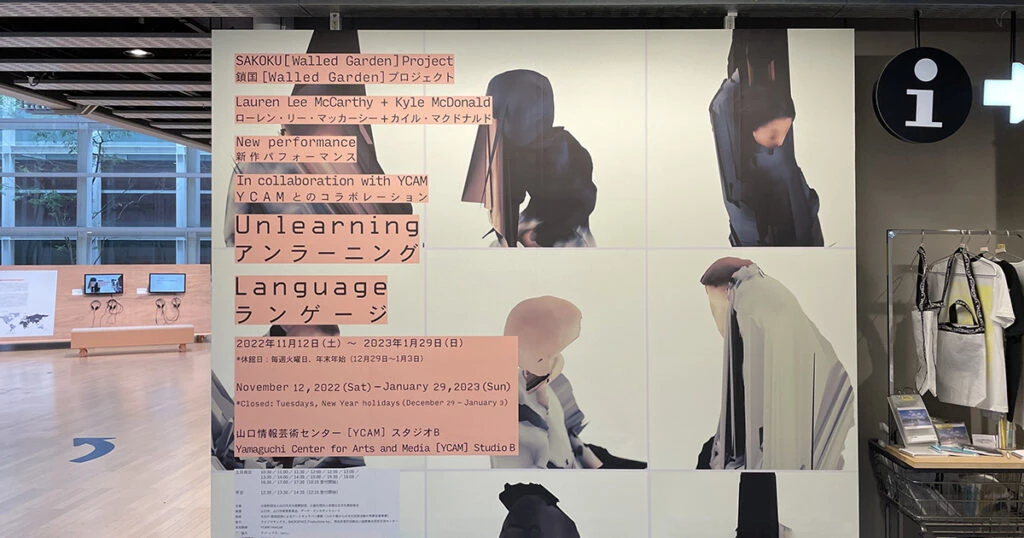

「鎖国[Walled Garden]プロジェクト」アーカイブ展示

今回の「アンラーニング・ランゲージ」の関連イベントとして、「鎖国[Walled Garden]プロジェクト」という別の企画作品も展示されていました。これは、情報とインターネットの未来をテーマにした、3年掛かりという壮大なプロジェクトらしく、2022年がその最終年だったようです。

この「鎖国」という単語が象徴するのは、つまり国家単位のフィルターバブルのことだと私は理解しました。プラットフォーマーは、その圧倒的な影響力を恣意的に運用し、人々の分断や対立を煽ることで、利益を生み続ける。行動や志向はターゲティングされ、選んだつもりが選ばされ、誘導される。心地よい泡に包まれてさえいれば、自分たちにとって都合がいい情報にしか触れることはなく、人と人とのつながりで作られるソーシャル(社会)どころか、蛸壺化・内向化に向かうばかり。

確かに、これは21世紀型の鎖国と呼んでしかるべきかもしれません。私も、「出島」のつもりだったTwitterに15年以上暮らしてきましたが、治安がますます悪くなっている今、別の穏やかな場所を真剣に探し続けています。Facebookの個人投稿は1年前にすべて削除したので、自主的な棄民政策ですね。

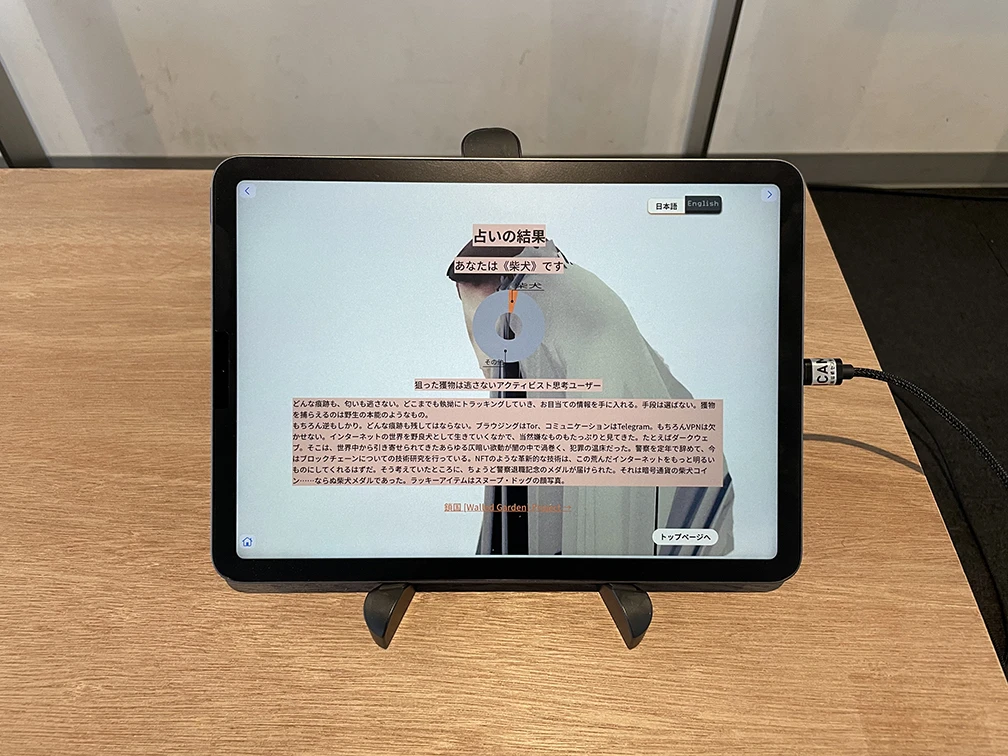

Notionでまとめられた専用ページは、一見の価値あり!

また、特別企画としてなぜか「どうぶつ占い」もありました。一応、やってみたものの、結果はまさかの「狙った獲物は逃さないアクティビスト思考ユーザー:柴犬」。どれどれ…確かに、TorやTelegram、VPNは使っていますし、NFTにも興味はあります。というか、グラフをよく見ると「柴犬」成分はせいぜい5%ぐらいで、残りの95%は得体の知れない「その他」なのがリアルでした。

あれ?もしかしてコレって、ネット上の占いコンテンツと同様に、まんまとデータを取得される釣り針だったとか!?(されていないので、ご安心を :P)

わざわざ足を伸ばす価値ありすぎ!

申し訳ないとは思いますが、つい『何でこんなステキな施設が、山口なんかに…』と考えずにはいられませんが、まぁ、いろいろあるんでしょうね、風光明媚な角島大橋とか、下関方面のあれこれもね… 🙁

閑話休題。「アンラーニング・ランゲージ」の関連イベントの一部は、Vimeoでも公開されていました。タップリ1時間半以上ありますが、こちらだけでもぜひどうぞ。

2022年は年末に掛けて、また新型コロナウイルスの感染が拡大していました。油断せずに引き続き、予防対策をしなければならないのは変わりません。しかしそれでも、2年前に比べると少しは移動ができるようになったので、お忍びで(?)あちこへと足を伸ばしてみました。単なる思い出話ではなく、今からでも役立つ情報の一つとして公開してみました。

思い返せば、YCAMへ行ったのは実に10周年の記念イベント以来でした。いつも興味深いテーマのイベントが開催されていて、コロナ禍になっていた2020年には、オンラインのイベントにも初参加しました。でも、やはり現場のリッチな情報環境でライブ体験するのが楽しいですね。

そんな、まだできて新しいと思っていたYCAMも、今年2023年には20周年を迎えるとのこと。いろいろな企画展も準備されているらしく、今からとても楽しみです。機会があれば、ぜひご一緒させてください 😀