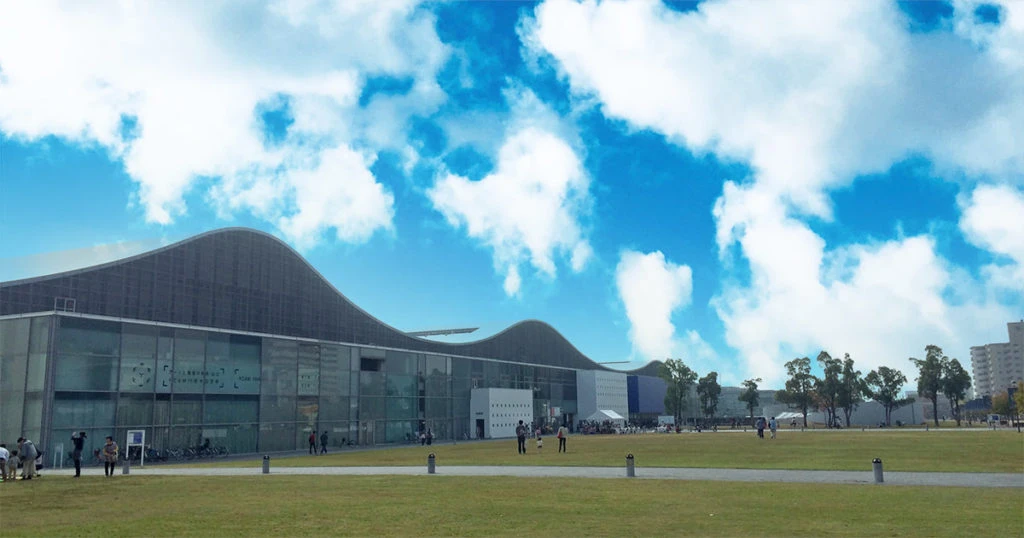

先日、山口情報芸術センター(YCAM)と山口県立美術館の共催で、ちょっと興味深いワークショップがあったので、オンライン参加してみました。YCAMは、10周年の記念イベントに参加したことがあるだけで、それももう7年前。行きたいのになかなか行けず、ますます行けなくなってしまっている場所の一つです。

水墨画家 雪舟の作品をテーマにした「ブラインドトーク」

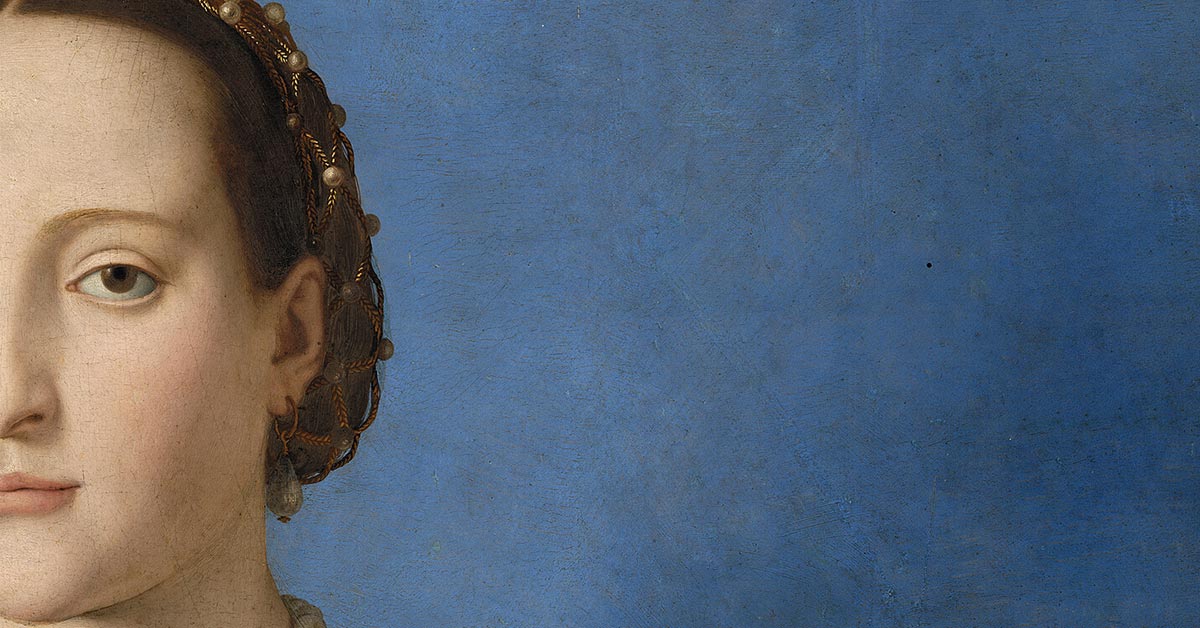

今年は、室町時代の水墨画家である雪舟等楊(1420~1506)の生誕600年に当たる年なんだそうです。山口県立美術館では、所蔵している重要文化財3点を中心に、今「雪舟600年展」が開催中です。

そこで、この雪舟の絵をテーマにした、現地である山口県立美術館とオンラインをつないで作品を鑑賞するという試みが企画されました。それをたまたまタイムラインで目にして面白そうだったのと、久しく美術館・博物館に足を運ぶことができない中で、何となく申し込んだというわけです。

このイベントは、雪舟のある作品をテーマに「ブラインドトーク」というワークショップ型式で実施されました。

まず、オンライン(Zoom)の参加者にだけ、絵が示されました。実際の作品は、オフライン(現地である山口県立美術館)の展示ケースの中にあるんですが、衝立で隠されて、現地の参加者は中が見られません。

その状態で、オンライン組には、絵の様子を質問されます。それに対して、短い言葉で伝えていくのを現地組が聞きながら、作品を想像します。そして最後は、衝立が外され、今後は現地組の感想をオンライン組が聞いて、双方に作品の理解を深めていくという型式でした。なるほどね。

ちなみに、私の雪舟や水墨画、日本画、室町時代などの予備知識はほぼゼロ。『雪舟って、確か、水墨画の人だったような…』というあやふやな記憶しかなく、下調べもまったくしませんでした。何なら、『ノリで申し込んだけど、どうしよう…』というぐらい後ろ向きになりかけてましたし…す、すみません 🙁

不特定多数が参加するパブリックイベントならではの苦労

現地組は、事前にいろいろな雪舟の作品を鑑賞していたようです。中には、複数回、来場していた人もいたようでした。

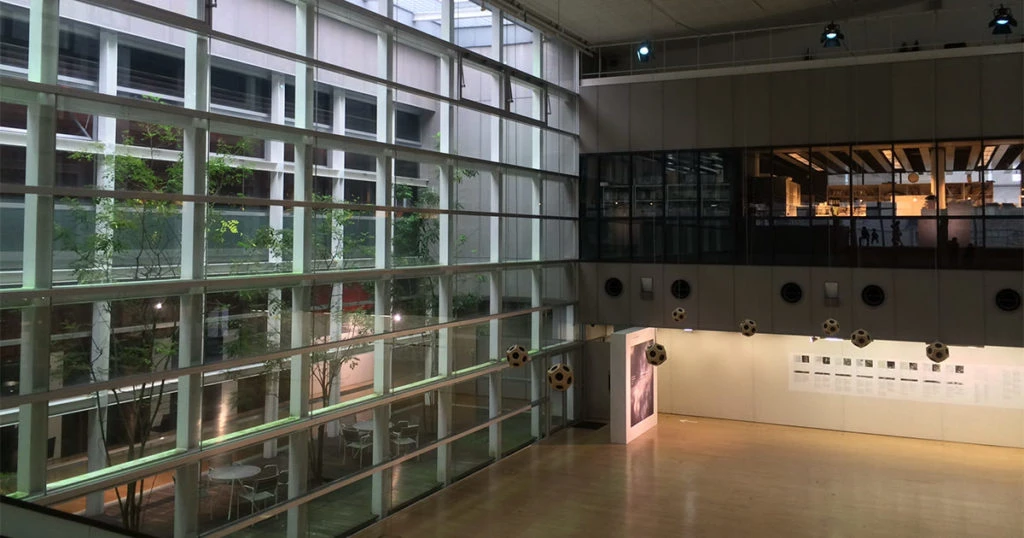

会場となった展示ホールには、ディスプレイが2画面設置され、YCAMのオペレーションルームにいる進行役のエデュケーター(進行役のコーディネーター)さんや、オンラインの参加メンバー全員をタイル状に眺められるギャラリービューが表示されていました。

一方、オンライン組も予定より早めに集合。コーディネーターさんが、ログインしてきた参加者全員に挨拶し、順番に声を掛けて音声テスト。接続デバイスやZoomの使用経験、ビデオを使用するかどうかやニックネームを確認。機能説明や設定、エラー対応などのケアをしていきます。同時に、美術館の会場にいるスタッフさんとも連絡しながら、準備を進めていらっしゃいました。そう、中味そのもの以外に、進行管理は気になるw

今年、YCAMではこういった型式のワークショップが何度か開催されているのか、『段々、準備が早くできるようになってきた!』とのこと。しかし、メンバーとスキルがある程度揃う仕事のWeb会議やオンライン取材とは違い、不特定多数を相手にするパブリックイベントは、ともすれば「大きな子供が集まった保育園」状態になるので、いやー、こりゃきっと、見聞きした以上に大変だわ。

ちなみに私の環境は、いつものやり方に準じてこんな感じでしたが、xpression cameraのアバターなしのナマ。

オンとオフを相互につないで作品鑑賞

さて、時間になってスタート。まず、スケジュールと進行の説明を経て、参加者全員がそれぞれ簡単な挨拶と自己紹介でした。

続いて、オンライン組にテーマとなる1つの絵が示されました。ふむふむ、なるほど。テキストでメモしたり、スクリーンショット(禁止)こそ撮りませんでしたが、普段、こんなに絵のディテールをじっくり鑑賞することはあまりないかも。対面の距離だけでなく、時間的にも、他者への説明のための言語化という集中力においても。

ちなみに、最後の解説では、『一般に、美術鑑賞する人が、一つの作品を見る時間は、平均で10秒』という話が出ていました。ソーシャルメディアの影響で、今はもっと短くなっているかもなぁ。

今度は、その作品についてオンライン組が短く説明する時間。『何が描かれている?』『何をしているところ?』『色は?』『季節は?』『人物の年齢は?』など、コーディネーターさんのガイドに沿って、3人ずつ順番に、短く答えていきました。

それが2周して、いよいよ衝立が外されて作品とご対面。今度は、現地組が鑑賞して、それぞれが印象や、想像と合っていたところ、ズレていたところなど、いろいろな感想を口にされました。展示ケースの中の作品や会場の様子も中継され、オンライン組はここで初めて、絵の部分だけではない掛け軸としての作品なのだということを知りました。

私は、進行の都合もあるだろうなと思い(どうしても、つい運営目線がw)、聞かれた質問以上のレスはせず、後からも、敢えて自分から手を挙げて発表はしませんでした。ただ、後から学芸員さんに解説してもらった作品の詳細に、自分が気付いていたディテールや妄想が非常に近いところがあったのは、ちょっと嬉しかったところ。寝不足で意識が冴えてたのかも…てか、これこそ自画自賛になるじゃんw

ホンモノの拡張であり、別レイヤーのリアルとして

いつも思うんですが、世の中には、何かとホンモノvsヴァーチャル、アナログvsデジタルのような、安易な二項対立に持ち込みたい人たちが一定数います(その考え方そのものがデジタルなのも気付かずに!)。幸い、このイベントはそんなまとめには至らなかったのも、よかった点です。

私が感じている、オフラインの現場で得られるメリットはこんなところです。

- 得られる情報がリッチで解像度も高い

- 人とのコミュニケーション解像度も高い

- リアルタイムのスピード感や緊張感

- 付帯する体験も非常に多い

- 空間や場所、時間の制約が、集中力を生む

- (工夫すれば)匿名化できる余地がある

それに対してオンラインには、こういうメリットがあります。

- 空間や場所、時間の制約を受けない(こともあるし、逆に制限されることも)

- 反復や複製、共有が可能(なこともあるし、できないことも)

- 記号化されたディテールを把握しやすい

- (ほぼ)リアルタイムのスピード感や緊張感と、アーカイブのタイムシフト

- (オフラインとは違う工夫すれば)匿名化できる余地がある

私は、これらの関係は「ホンモノの拡張」「別レイヤーのリアル」だと思っています。一方のメリットを認めることが、他方のそれを毀損することにはなりません。そうする必要がない。相互補完のいいとこ取りすればいいだけです。

海外の美術館でも、収蔵作品の高画質アーカイブを公開している施設があります。ディテールは、画面上の方がよくわかることもあり、4K/8Kの解像度でズームできたり隅々まで見られるのは、オンラインならでは。大体、現地に気軽にいくこともできませんし、日本国内でも、人気の展示会などは、流れ作業でじっくり鑑賞する余裕もありません。

ただ、現物を囲むその場全体の雰囲気だとか、額装や展示の様子、作品のマチエールやテクスチャーの立体感、質感などは、やはり現地の現物でなければ、十分に感じられません。前後まで含めた一連の体験ですからね。

オフラインとオンラインのマージ「OMO」への注目

今年、いろいろ目にしたキーワードの一つがOMO。これは、オフラインとオンラインのマージ(統合・連携)です。リアル店舗を持つビジネスの例が顕著ですが、今までは、オンラインショップも作って運営するだけの余力がある組織しか、そうできませんでした。

それが、コロナ禍でリアルというタッチポイントを大きく制限されてしまったわけで、もはや、オフラインとオンラインを区別している場合ではありません。

実際、ECプラットフォームであるShopifyはリアル店舗にも対応を広げる一方、リアル店舗の決済サービスとしても広く普及しているSquareは、ネットショップを無料で開設できるサービスを展開しています。日本だとBaseも、オンラインショップで販売するユーザーの商品を、リアル店舗でも販売する場所を作っています。

オフとオンとを、より柔軟に一体化してつなげることで、コミュニティーを形成する取り組みは、ビジネスを越えて広がっていくはずです。

コロナ禍のイベントのエンゲージメントや学び

ワークショップの最後は、学芸員さんによる解説でした。絵のテーマや3部作の一つであること、掛け軸としての特徴など、説明されなければ気付かないことも多く、非常に興味深いトークでした。『美術館・博物館で、音声ガイドを借りるのもいい』という話を思い出します(今はアプリもあるし)。

そして、質疑応答とアンケートで終了。もしこれが実際に美術館を訪れていたとしても、恐らく、これほどじっくりと観察したり、妄想を膨らませることはなかった気がします。スタッフの皆さんによる丁寧な進行でしたが、11月初旬には、YCAMの職員さんが新型コロナウイルスに罹患したようで、休館や予定変更など、相当ご苦労も多かったはず。ありがとうございました。

また、美術作品の鑑賞というテーマ以外にも、ホストの進行管理技術が重要なことや、オンラインならではのリアクションや言語化のキモ、複数人ゲストとの対話の難しさや可能性なども、改めて再認識しました。

いいとこ取りといえば、個人的には、YCAMは湯田温泉と是非モノのセットですw 早く、足を伸ばせるようになることを願ってやみません。