普段と違う生活の中で重要なのが、それまで続けていたちょっとした日常的なタスクの継続です。靴を右足から履くとか、列車を4両目の2番目のドアから乗るとか、占いページをチェックするとかのルーティーン。ほんの些細な習慣でも、定期的に続けることが、時間のいいリズムに繋がるかもしれません。

私の場合、この1年以上続けているのが、無料語学学習アプリDuolingoを使った外国語学習です。日本人の外国語—特に英語の学習意欲は相変わらず高いようで、その割には、学校の授業で成果が出ている話はあまり聞きませんよね。私も、日本の英語教育の失敗例の一人です。

テクノロジーがどんどん進化し、自動翻訳サービスがさらに充実してくれば、それも便利に併用すればいいだけのこと。そんな中でわざわざ語学を学習する意味はあるんでしょうか?今回は、このDuolingoというサービスを紹介しながら、日常的な小さなタスクの意味を考えてみたいと思います。

Duolingoはこんな無料語学学習アプリ

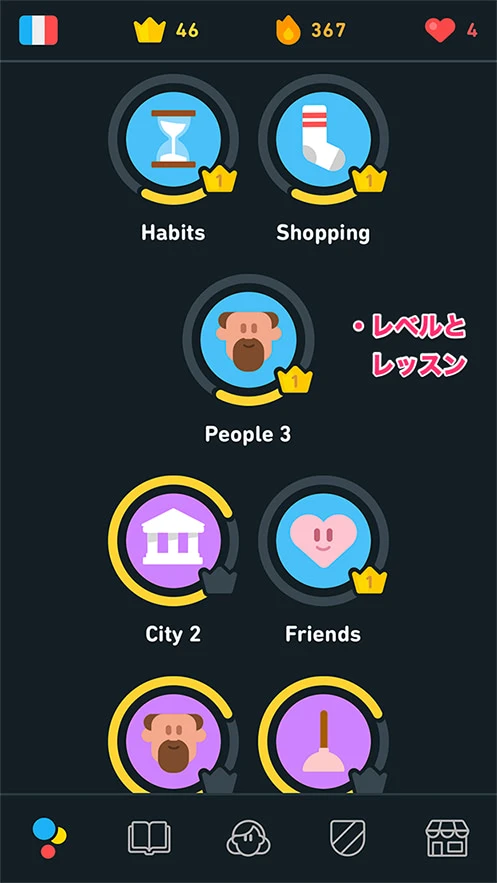

Duolingoは、名前にDuoが付く通り、2つの言語をセットで学ぶ仕組みのサービスです。一般的には、日本語をベースで英語を学習するような組み合わせでしょうか。目標は自分で自由に設定でき、1回5分ぐらいのレッスンで、通勤途中とか休み時間でサッと手軽に学習できます。手軽に無理なく外国語を学びたいと思っている人にはオススメできます。

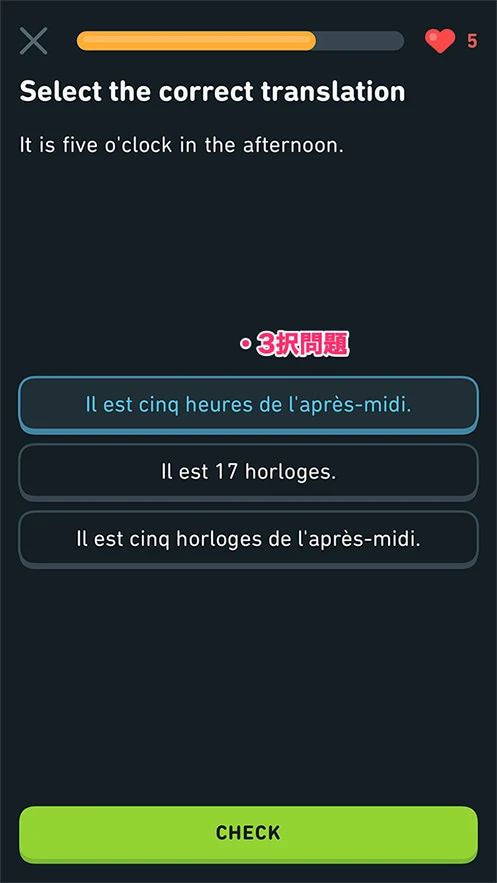

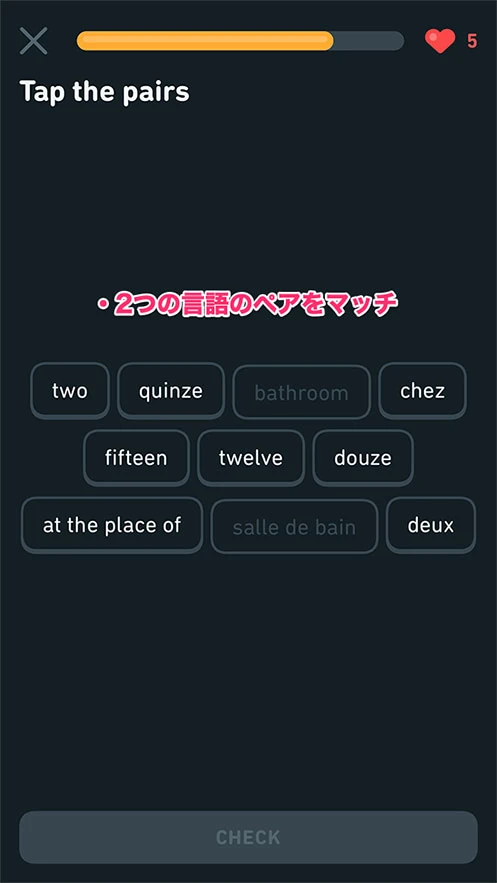

- スマホに最適化されていて、空き時間に手軽に学習できる。パソコンでも操作可能。

- 単語、文章、発音、文法など、総合的に学べる。タップする選択式の回答と、音声認識による発音チェック、キーボード入力など、回答方法が豊富。

- 対応している言語の組み合わせが豊富。

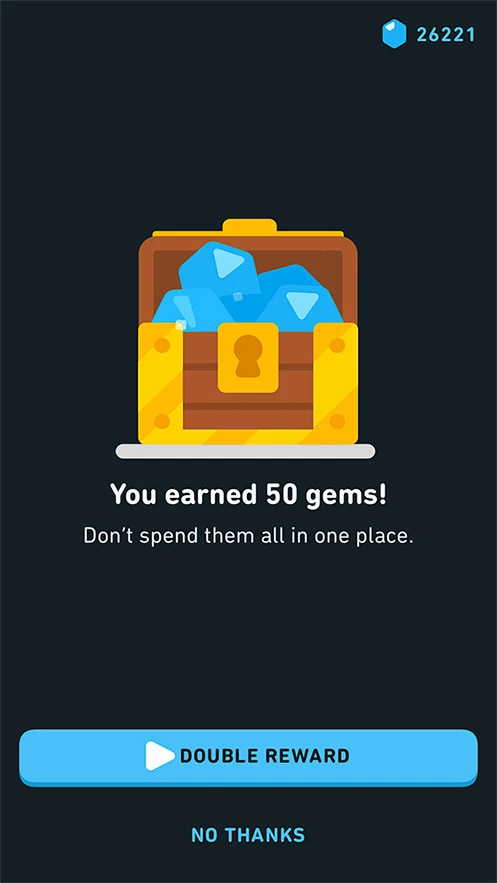

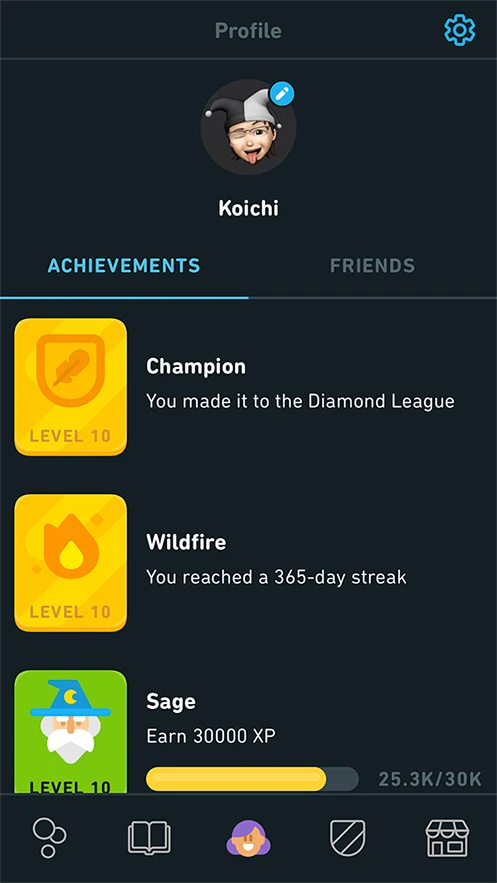

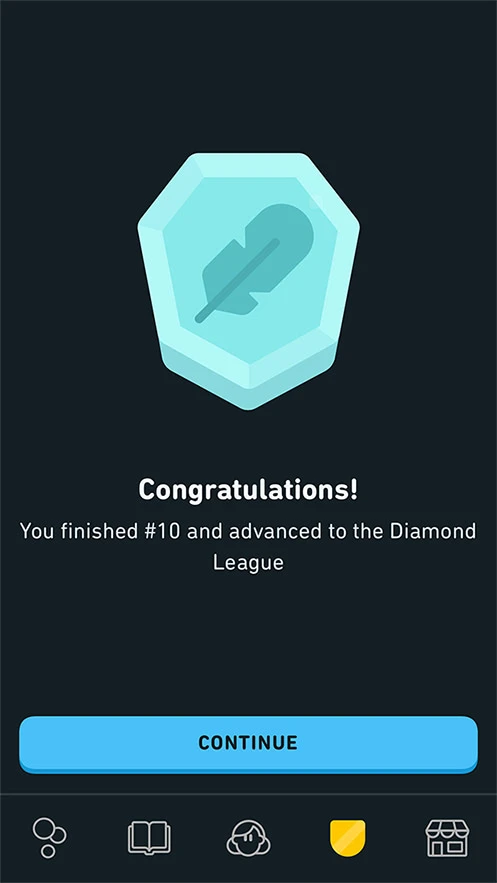

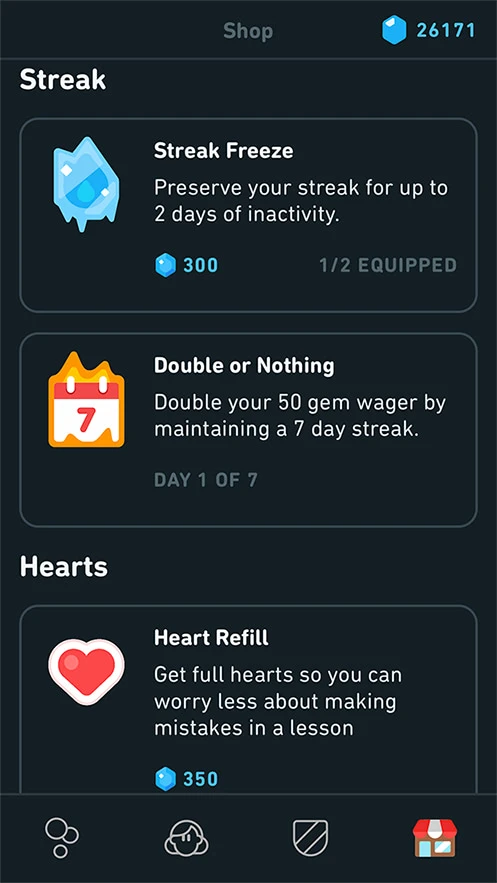

- 回答数や正解率、頻度、難易度によってポイントが貯まる。ポイントでアイテムをゲット。

- 基本機能は無料で、アプリ広告動画を見るフリーミアムモデル。課金しなければ絶対に先に進めないような縛りはなし。

Duolingoのココがいい

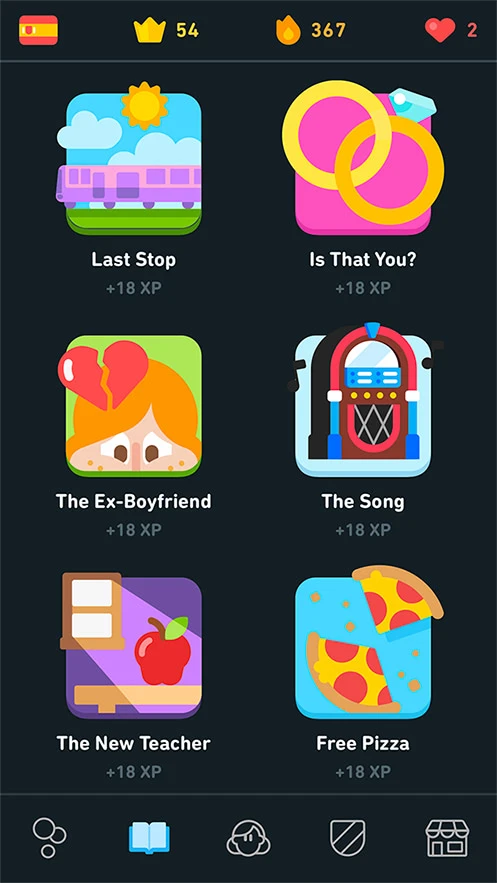

- ビジネスシーンでの上司とのやり取りや、LGBTQ、離婚など、社会で役立つテーマ。

- 長続きするゲーム的な演出(ゲーミフィケーション)がいろいろあって、バランスがいい。

- ちょっとしたスペルミスや発音ミスは、指摘はされるが、減点にはならない寛容さ。

- 発音ができない環境にいる時は、発声問題だけをスキップできる。

- 回答結果に不満がある場合は、その都度、レポートできる機能がある。

- デスクトップWebブラウザーでも使える。

- 読み上げに使われているのは、ディープラーニングでテキストをリアルな音声に変換するAmazon Polly。

- 学校向けのプログラムあり(日本では非現実的)。

Duolingoのココはイマイチ

- 自分の学習結果に応じて、弱点を克服できるような機能はない。自分が覚えた・覚えていないをチェックする単語帳がない。

- 打ち込み文字はどうしても、手で書いて覚える感覚に欠ける(特にアルファベットのアクサン記号)。

- リモートワークやソーシャルディスタンシングのような、最近の生活は(まだ)反映されていない。

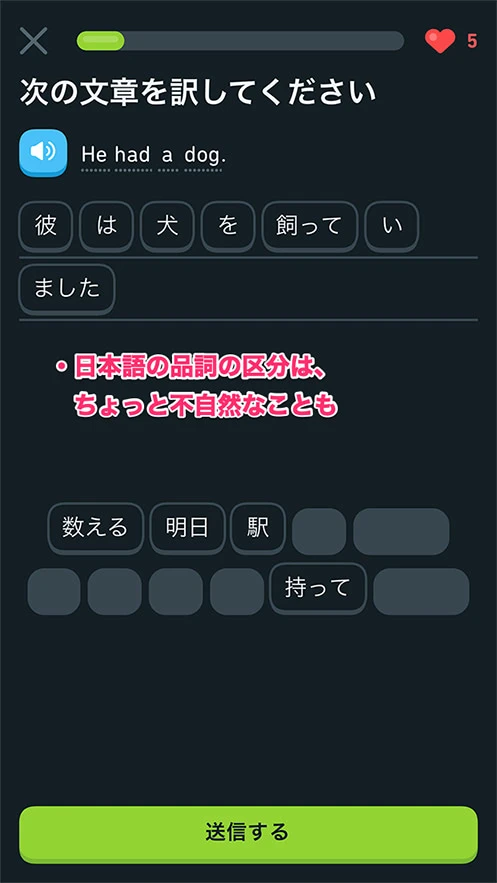

- 日本語での回答がやや不自然。例えば、必ずしも主語を明示しなくても、会話として成立する日本語の特性が考慮されているとは限らない(外国語の仕組みをそのまま流用している制限か)。

- 発音が上手く聞き取られないことがある(発音の流暢さや声の小ささなどの問題でなさそう?)。

- デスクトップWebブラウザーで回答するとき、発声を正しく認識できないことがある(ブラウザー依存?)。

語学学習に意味はあるのか?ハッキリした目的って必要なのか?

私の場合、学習系サービスの心理的な演出やUIには興味があります。Duolingoは数年前に、英語/フランス語の組み合わせでしばらく使ってみた後、ほったらかしていました。それを、2019年の連休中に再開させたようです(覚えてない)。英語/スペイン語、英語/中国語も加え、少し遅れて英語/日本語も始め、今は合計4つの組み合わせで同時にレッスンを進めています。リスタートのきっかけはこれといって何もなく、旅行に行くとか、東京五輪に備えてとか、目標も別にありませんでした。

Duolingo以外にも、語学学習系のサービスは不定期で使っていますが、学習を続けてきたからといって、何か具体的な成果になっているわけではありません(今のところ、まだね)。一次ソースの資料をサラサラ読めるようになったとか、外国人の友達ができた、仕事に繋がったとか、ほぼありません。それでも、病気で寝込んだり、二日酔いできつい時や、体調が悪くて出先で倒れた時、海外にいる時も、何とかギリギリで24時間以内に起動しては続けてきました。

自分で設定したタスクをクリアする習慣づけ

ただ、『具体的な目的や目標、目に見える成果がないと、やる意味がない』と切り捨てるのは、実にもったいないと思うんですよ。確かに、海外の情報に直接触れるチャンスが広がるのは大きなメリットですが、目先の成果だけを目的にしてROI(費用対効果)を追求しても、何だかとても「貧しい」気がします。

今は、まったく先行きが見えない、不安と不満が渦巻く社会情勢です。そんな中、どうせ何もしなくても、自分の記憶力や体力は衰えていくことも避けられません。無理なく続けられるテーマや負荷を管理・調整していくことで、自分にとってのルーティーンを自分で設定し、タスクとしてクリアしていくことを目的にしているような気がします。つまり、半分は手段の目的化です。ただ、できれば成果のいいとこ取りや効率もちょっとは意識したいワガママ。

狂わずに何とか生き続けられるためのヒントは、いろんなところにあるかもしれません。もちろん、別に語学学習でなくてもよくて、人によっては制限付きで工夫しているスポーツだったり、新しく始めたベランダ菜園でしょうか。生きてる限り学びに終わりなんてありませんからね。次は、プログラミングにもチャレンジかな。