些細なことなんですが、解決策がよくわからないままずっと放置していた『MacBookを開いてスリープ解除したときに、チャイム音を鳴らさない』問題の回避策が、やっとわかりました。気付いてしまえば何ということもないんですが、メモ代わりのTipsとしてご紹介します。

鳴って欲しくないチャイム音が、どうしても鳴ってしまうのが困る!

私は、MacBook Air/Proを使っていて移動する時も、macOSを起動させたまま、天板を閉じてケースに入れて移動しています。自動的にスリープモードになるので、取り出してログインし直せばまたサッとすぐに使えるのでとても便利です。

MacBookシリーズといえば、macOS Monterey 12.0.1で、スリープ状態でもバッテリーが消費され続けてしまう「Battery Drain(電源漏れ)」という症状が報告されています。幸い?昨今は、長期の休みや長距離移動もないので、完全シャットダウンすることは限られています。このバグも、できるだけ早く解決されてほしいところです。

スリープさせておく時の小さな弱点が、天板を開いた時にどうしてもチャイム音が鳴ってしまうこと。静かな会議室や出先のスペースで音が鳴るのは、ちょっと困るわけです。

『MacBookをケースに入れる直前にミュートさせてからしまえばよかった!』と思っても、そんなことは忘れるのが当たり前。キーボードのミュートキーを押せればいいんですが、もちろん、それができるのは天板を開いた後です。しかも、「Audio MIDI設定」でサウンド出力をカスタマイズしている場合は、キーボードのコントロールも効きません。

「システム環境設定」には「起動時にサウンドを再生」するかどうかのチェックボックスはあります。ただ、スリープを解除したときの「ピコーン♪」という音は、簡単にオフにする方法が見当たりません。とはいえ、システムファイルを弄って、無音のサウンドファイルに置き換えたりは、できればしたくないと思っていました。

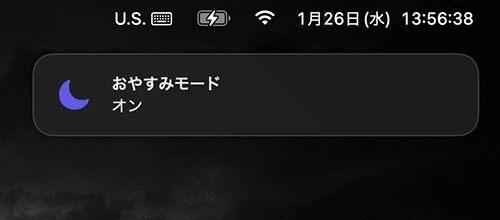

今回紹介する回避策に偶然気付いたのは、専門学校での授業シラバスに合わせて、macOSの「集中モード」と「おやすみモード」をリマインダーにスケジュール登録していたからでした。そう、答えは簡単。別のデバイスで「おやすみモード」をオンにするだけ!

MacBookを開いた時にチャイム音が鳴らないと幸せになれる人

- コワーキングスペースや公共交通機関、ホテル、カフェなどで、ドヤるかどうかに関係なく、MacBookを開く必要に迫られる仕事人

- 会議に途中から参加する時の気まずさを、できるだけステルス回避したい社会人(特に、緊張感が高まっている時!)

- 子供やパートナー、ペットが寝ている側で、仕事の続きをしなければならない忙しい現代人の皆さま

「おやすみモード」を使うとココがいい!

- MacBookの天板を開いて、スリープ解除する前に設定できる。

- 同じiCloudアカウントでログインしていれば、iPhone/iPadから操作可能。

- 「睡眠」や「読書」でスケジュールが設定されている時間なら、MacBookがネットワークに繋がっていなくても、自動的にミュートされる。

- ボタンをオン/オフするだけなので、使い方も簡単。OS標準機能なので無料、タダ、FREE!

「おやすみモード」を使う時、ココはイマイチだったり要注意…

- MacBookがすでにネットワークに接続されていることが前提。例えば、そこのWi-Fiに接続したことが一度もない初めて利用する施設なら、iCloudの設定変更を受信できないので使えない。

- 「おやすみモード」をオンにしたままなことを忘れていると、必要な通知まで来なくなってしまう。

- 「システム環境設定」-「サウンド」-「サウンドエフェクト」で「起動時にサウンドを再生」をチェックしている場合、起動音はミュートできない。

MacBookを開いた時にチャイム音を鳴らさない設定

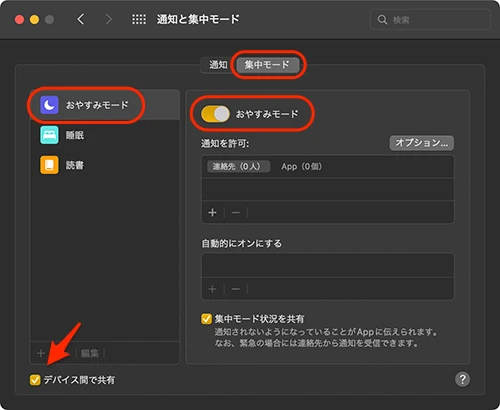

- Macなら「システム環境設定」-「通知と集中モード」を開き、「集中モード」タブに切り替える。

- 「おやすみモード」をオンにする。

- 左下の「デバイス間で共有」がチェックされていることを確認する。

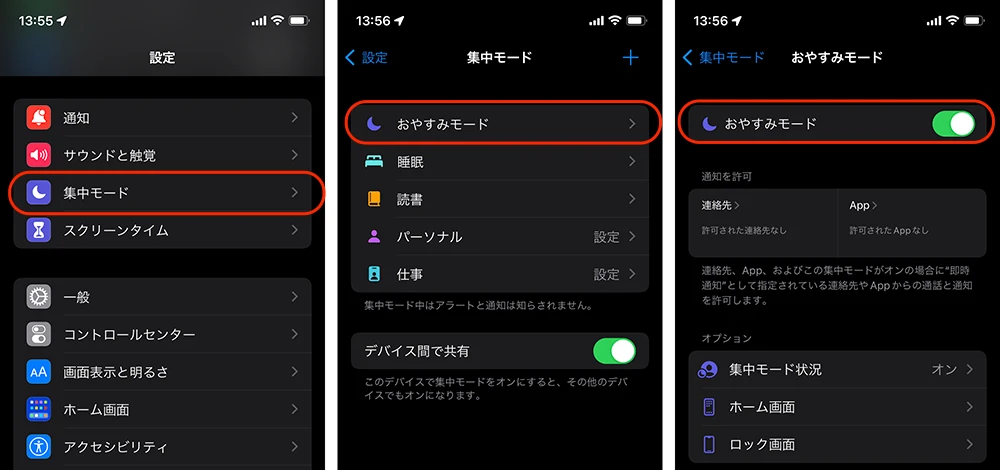

- iPhoneも同様に、「設定」-「集中モード」-「おやすみモード」を開いてタップする。

- MacBook側は、起動後に必要に応じて「集中モード」をオフにする。

これで、MacBookをスリープ解除すると同時(前)に、チャイムをミュートできます。ネットワーク経由でiCloudの設定変更を受信できる環境でないと使えないとはいえ、私はこれでかなり助かりました。

この方法が使えなかったり、絶対にチャイム音を鳴らしたくない環境なら、他の手段もあります。例えば、組織への訪問なら近くで一旦MacBookを開いて手動で確実にミュートさせるとか、ビデオ会議の場合はミュートした状態でスタートするなど、他の回避策と併用するのもいいでしょう。

しかし、これはどう見てもMac Proもどき…