新型コロナウイルスのオミクロン株だ第6波だで、2022年も年初から気が休まりませんね。なかなか晴れ晴れとした気持ちでは遠出できません。

2021年の秋、久しぶりに福岡市外へ出掛けてみました。出張でも旅行でもなく、友達に会うついでに一人で足を伸ばしたんですが、キャリーカートをコロコロ引いて外泊するなんて、いつ以来だったか…日常の生活圏の外に出て、自分と一緒に本というメディアにもささやかな旅をさせてみたので、そのことについての雑記です。

人口流出が止まらない「元百万都市」

初日に訪れたのは、福岡県北九州市八幡西区黒崎。私が住む福岡市からJRで1時間ちょっとの近場ですが、黒崎という町は列車で通過したり、車で国道3号線で通ることがある程度。同じ北九州市でも、一番賑わう小倉はたまに行くことはあっても、わざわざ黒崎で途中下車する用事がありません。大昔、人に連れられて確か商店街のどこかの居酒屋に入ったことがあるぐらいで、町のことはまったく知りません。工場夜景クルージングツアーの船も、小倉渡場から出航し、北九州のゴールデンゲートブリッジこと若戸大橋をくぐった辺りまでで、黒崎沖まで南下しませんでした。

黒崎といえば、JR黒崎駅に直結の地元の老舗百貨店である井筒屋黒崎店が、2020年の8月で閉店しました。また、隣の八幡では、宇宙をテーマにした遊園地スペースワールドが2018年に惜しまれつつ閉園。残念ですが、北九州市はどこもこんな話ばかりで、明るい話題を耳にすることがありません。

というのも、北九州市は人口の転出超過ワーストランキングの常連なんです。100万都市を誇っていた地方の中核都市も、石炭や鉄鋼など重厚長大産業の斜陽化に伴って2005年にはついに100万人を割り、2020年11月時点で約932万人。国勢調査でも、人口流出が全国でワースト1位。毎年、夏に開催されている「わっしょい百万夏まつり」の名前も寂しい限りです。

黒崎は、JR黒崎駅を中心として南側へ扇形に拡がる町並みが特徴的。高架されたプロムナードを降りると、蛎原(かきはら)公園前の電線には、おびただしい数の雀が群がっていました。多分、通りを行き交う人の数より多かったはず…。残念ながら、日本の地方都市はどこも似たような状況でしょうね。

関係人口を増やすための新しいチャレンジは続く

そもそも、なぜわざわざ黒崎くんだりまで来たかというと、たまたまこんな記事を目にしていたからでした。人口が減り高齢化していく中で、シュリンクしていく地方のコミュニティーが、どのように関係人口を増やしていこうとしているのかは元々興味があるので、機会があればあちこち足を伸ばしていました。黒崎という町も、ぶらついてみたいなと思っていたところでした。

福岡県は、新型コロナウイルス感染拡大防止の緊急事態宣言が明けた直後。寿通り商店街にあるコトブキッチンさんが営業中だと信じ、相変わらずアクションしないGoProを首からぶら下げて薄暗い商店街を歩きました。早速店内に入り、キッシュやサラダ、ワインで、おいしくリフレッシュ!

残念ながら、黒崎に着いたのが平日の夕方で、翌朝にはすぐ次に移動しなければならなかったので、あまり長い時間は滞在できませんでした。また今度はゆっくり時間を作って、商店街を歩いてみたいと思っています。ありがとうございました 😛

黒崎駅前商店街の無人古本店Book Band Book(s)へ

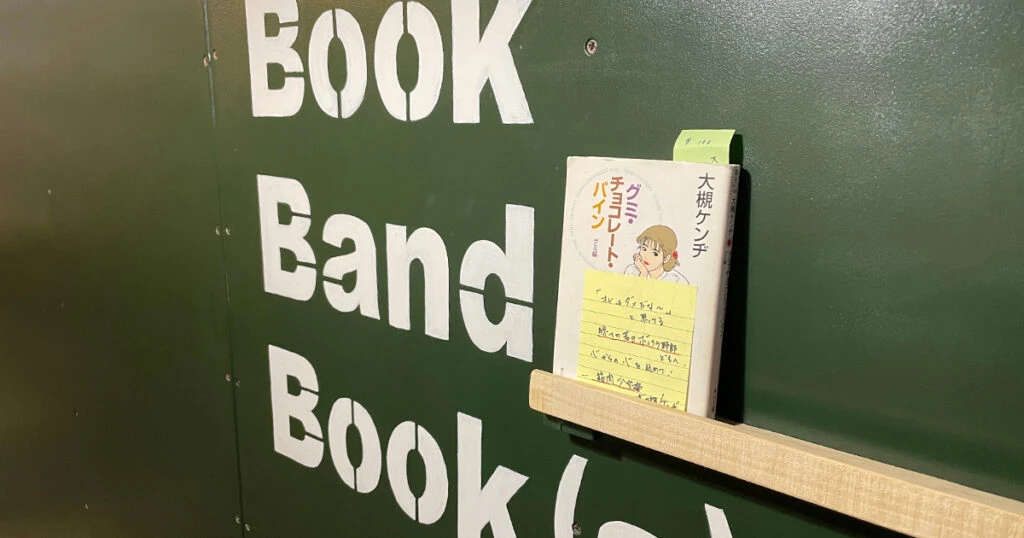

もう一つ行きたかった店が、コトブキッチンさんを出て10秒の場所にありました。Book Band Book(s)は古本屋…というより商店街の店舗の隙間にある無人の古本コーナーでした。よく知らずに適当に行ったんですが、無人店舗だということも、実際に行って初めて知ったぐらい 😛

カプセルガチャによる無人の古本販売が、東京都武蔵野市にあるのは知っていましたが、この無人の古本コーナーは、時代の潮流に合わせて(?)PayPayによるキャッシュレス決済に対応していました。本のページに挟まれた手書きのスリーブに100円単位で値段が書かれていて、それをPayPayで払い、スリーブは専用の箱に入れるという善人前提システム。なるほどこんな方法もあったか!

どうしても現金で払いたければ営業中の近隣の店舗でも支払えるという、商店街という長閑なコミュニティーに合った仕組みがまたいい。本の価格帯はざっと見た範囲では100〜500円程度で、まとまりのないラインナップもまた商店街の雰囲気にピッタリ合っていました。

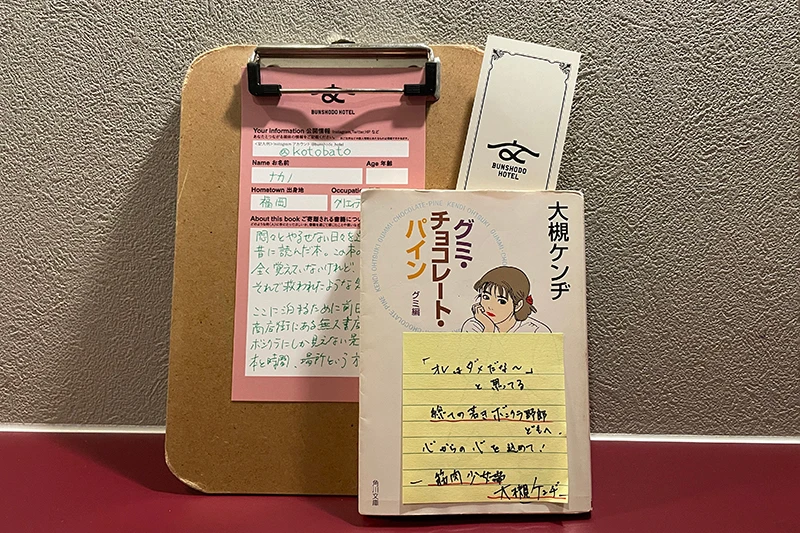

ここで入手する本を選ぶにあたって自分で決めていたルールとして、「読んだことがある本」を選びたかったので、ヘッダ画像にある懐かしい大槻ケンヂ『グミ・チョコレート・パイン グミ編』を見つけて即ゲット。中味を全然覚えていないものの、パラパラをページをめくると、『そう、こんな悶々とした日々に読んでいたような気がする…』と、かすかな記憶が甦りました。結局、ホテルに帰ってからも、しばらく読み込んでしまうほどでした。いやホント懐かしいぜ、オーケン <3

ゲットした古本を持って、博多駅前のBUNSHODO HOTELへ

実は、黒崎商店街の古本コーナーBook Band Book(s)の営業時間を気にしながら急いで駆けつけたのには、理由があったんです。それが、行ってみたかったもう一つの場所、博多駅前のBUNSHODO HOTELでした。ここは、本をテーマにしたホテル(というよりホステルかも)です。

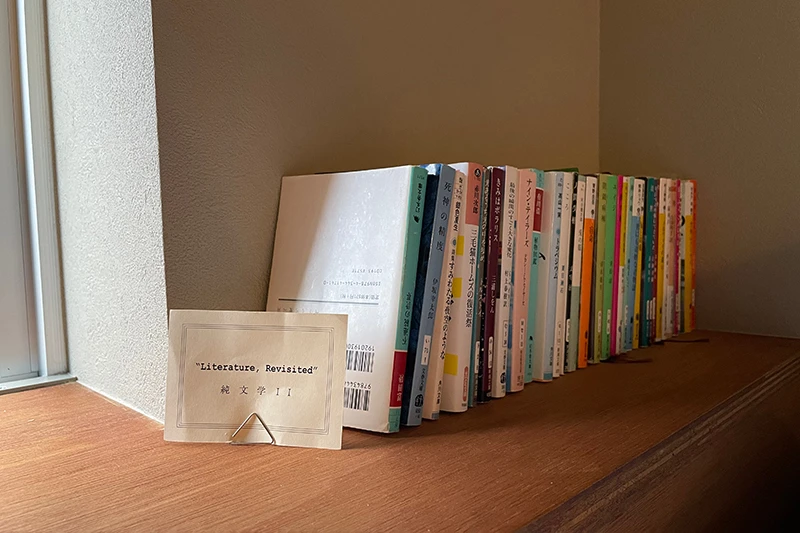

翌日の夜、博多駅博多口を出て徒歩5分の場所に、かなり酔った状態の遅刻気味でようやくチェックインしました。2020年6月開業とあって、設備はどこもキレイで快適。必要な機能が必要な場所にコンパクトに収まっています。ダブルルームだったのでベッドも広々。黒崎の町同様、ここもタップリ長居できなかったのが本当に心残り…。

宿泊プランは、本を寄贈する「ブックドネーションプラン」が面白そうだったので、これをチョイスしました。本来なら、ここぞとばかりに自分で選書した渾身の一冊を持ち込むところなのかもしれません。まるで、ジャズ喫茶で掛けるレコードが、自分が聞きたいレコードではなく、そこに出入りする他者に評価されるために選ぶように(やったことないですけどw)。または、もう二度とページをめくることもなさそうな、適当な本の処分を兼ねて持ち込むとかも、一瞬、考えなくはありませんでした。

でも、私は何となく『出先で探して偶然見つけた懐かしい本を、ここまで運んでみよう』というアイデアを思いついたんです。本というパッケージ化された情報を、一つの場所から次の場所へと届ける運び屋—つまり、メディアのメディア役を果たしてみたというわけ。誰か元の読者の手を離れた一冊の本が黒崎駅前商店街に辿り着き、それがまた何の巡り合わせか博多駅前まで運ばれ、そしていつかは消えていく。そんな、コンテンツ流通の旅の不思議をやってみたかっただけです。

シュリンクするコミュニティーやマーケットをどう存続させていくか

思い返せば、一連の行為と体験はどれも、電子書籍では実現できない重要な役割でした。レコメンド抜きの偶然や、制限付きではない所有と管理権の完全移転、パッケージの経年劣化に感じる人の介在、打ち込み文字ではない手書きの推薦POP、そしてそれらを媒介にした人々とのちょっとした対話…。正直なところ、どれも本当に魅力的ですし、本を電子書籍として買うことが大半になった今も、完全にはデジタルコンテンツに振り切れない自分がいます。

ただ一つモヤる点があるとすれば、日本の出版業界の印税の仕組みです。今回の場合、宿泊施設と交通機関、飲食店、書店にはお金を落とせたわけですが、古本の印税は、出版社や著者に1円も回っていません。図書館の蔵書同様、以前から著者サイドで何度も指摘されている問題ですし、利用者としてもコンテンツの持続性か、ずっと気になっている点です。

古本もよく買う、不要不急なモノやコトで生かされ続けてきたことを痛感する小市民としては、著者の新しい創作物に触れたり、イベントのチケットで還元することで支える程度です。しかし、もっと根本的な解決策がないと、これも地方都市と同様にシュリンクしていく一方。一体、どうしたものやら…

そうそう、私は紙の本と電子書籍を買っていますが、紙を持っているのに積ん読のままで気付かずに、電子書籍も買ってしまうことが何度かあります :'( さっさと読めって話なんですが、自分の蔵書管理のためにも、ブクログを使っています。オススメの一冊があったら、ぜひ教えてください!