先週末、D&DEPARTMENT FUKUOKAで開催されたイベント「第5回 ふくおかのひと」に参加した。

トークショーのメインは、福岡市内で書店「ブックスキューブリック」を経営する大井 実さん。書店店主となるまでの経緯や、店作りの苦労、そして何よりも本への愛情が3時間近くも語られた。

第5回 ふくおかのひと

https://www.d-department.com/event/event.shtml?id=5479395106900484

しかし、私にはちょっと居心地が悪かった。

ブックスキューブリックに行ったことはあるのだが、本を買ったことが一度もない。けやき通り店の前をよく通るものの、中に何度か入って立ち読みしたことがある程度だし、箱崎店は、東 浩紀さんと津田 大介さんのトークショーにも参加しただけだった(砂かぶりで楽しかった!)。

「福島第一原発観光地化計画」刊行記念 東 浩紀&津田 大介トークショー

https://www.bookskubrick.jp/about-bk/topics/20140204-2521.html

もっと懺悔すると、紙の本を維持することがほとんど無くなっている自分が、本を愛する送り手の話を聞いているのが、ちょっと息苦しかったのだ。

初めてiPadで電子書籍を「めくった」時、新しさよりも懐かしさを感じた。それは、指でページの隅をなぞると紙のように丸まっていくリアルな効果のおかげではなく、読書体験そのものに再会したように感じたからだ。

事実、長年減る一方だった読書時間は、本を電子化したことで少し上向きになっている。そのため、昨今の自分の本の購入スタイルはこうだ。

まず、KindleやiBooks、それ以外のオンライン書店で電子書籍として発売されているかをチェックして、あればすぐ買うか、リストに登録して検討する。もし、どうしても電子版が無ければ、仕方なく紙の書籍—それももしあれば、中古の入荷もアラートでウォッチ。数冊まとめて買ったら、届いた端から「自炊」して紙はリサイクルに出す。今ほど「他炊」が厳しく制限されていなかった頃は、外部サービスに依頼して、一度も現物を見ること無くデータ化された状態で購入していた。以前は、検索性を持たせるためにOCRで文字認識までさせていたが、最近は書籍の基本情報を入れた程度PDFに留めている。

音楽にしても同じで、パッケージでは買わなくなった。最後にCDを自発的に買ったのが今世紀だったか思い出せないが、CDプレーヤーはそのさらに昔に処分した。

しかし決して、音楽そのものが嫌いになったわけではなく、聞き方や再生装置が変わっただけだ。むしろ、自分のライブラリーを参照して知らなかったアーティストをレコメンドしてくれる機能で、新しい音楽体験にも繋がっている。

中身であるコンテンツと、それを入れるパッケージの両方を作ってきた立場の人間でありながら、私は両者は絶対に切り離せないとは思っていない。お互いにもっと自由になっていいと思っている。

とはいえ、完全に切り離されてしまうのは、またそれはそれで寂しい。電子化したくない紙の本があるのもまた事実だ。むしろ、紙の本を作りたいとすら思っている。LPレコードをジャケ買いしていた世代としては、あのサイズも、アルバムというくくりも全否定はしない。今後主流となる聞き方の1つとして、音楽コンテンツの買い取りではなく、PandoraやSpotifyに代表されるような、一定額さえ払えば音楽を聴き放題の購読(サブスクリプション)方式があるが、まだそこまで完全に踏み切れる自信はない。

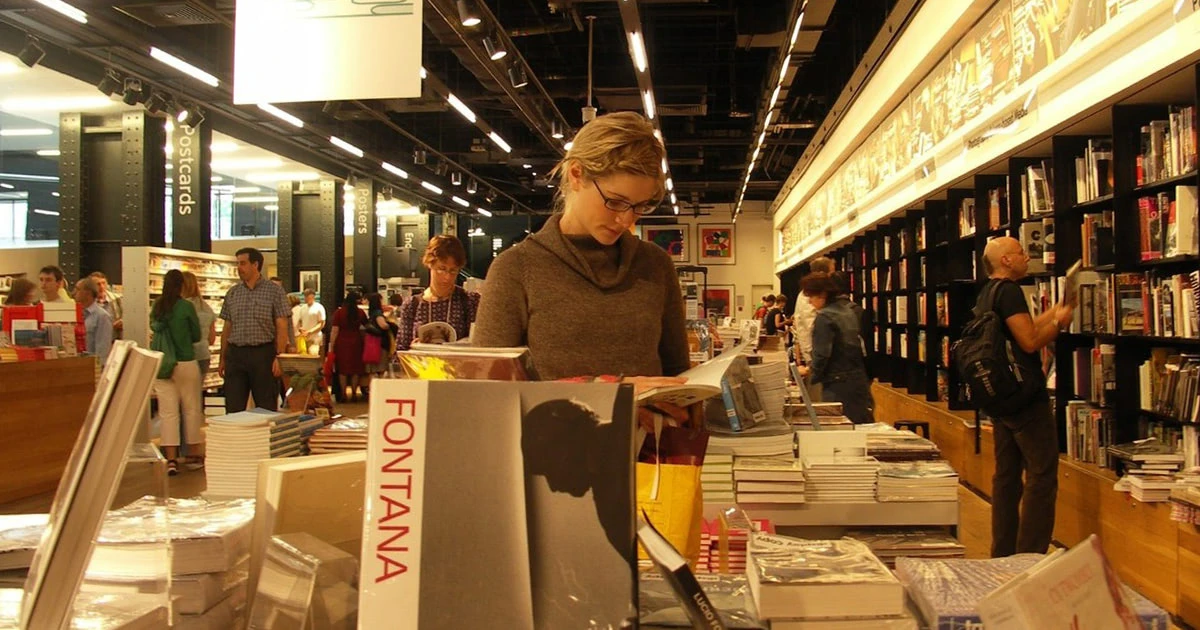

そんな矛盾に心苦しさを懐きながら、街にある好きな雰囲気の書店という知識体験のに、また、ふと足を踏み入れるのだと思う。