iPhoneの健康管理項目「ヘルスケア」は、体重や歩数、睡眠、ランニングの情報だけでなく、メガネやコンタクトレンズの情報を登録しておく項目があります。これらの視覚補助装置にお世話になっている人は、登録しておいた方がいいですよ。今回はそんな話です。

「ヘルスケア」にある、メガネやコンタクトレンズ情報の登録機能

ひと月ほど前に、久しぶりにメガネを作りました。私がメガネを新しく作ったタイミングは、たまたま新年度に入ってからでした。4月は転職や転勤、就職、卒業、入学などで、所属する組織や付き合う人、周りの環境が大きく変わる時期です。人によっては新しくメガネデビューしたり、作り替えたり、メガネからコンタクトレンズにチェンジ、髪型や服装などを大胆に切り替えるチャンスだったかもしれません。

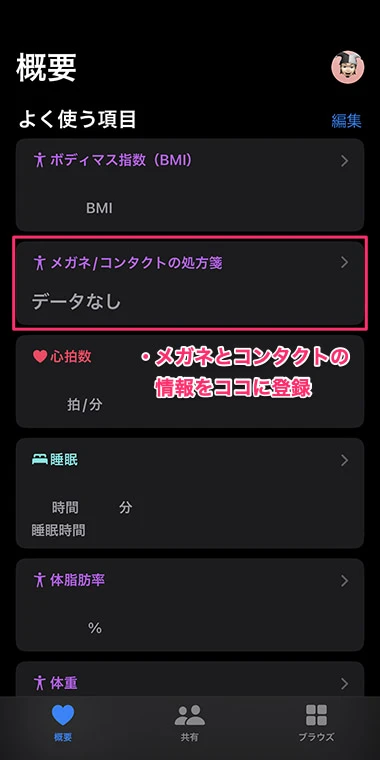

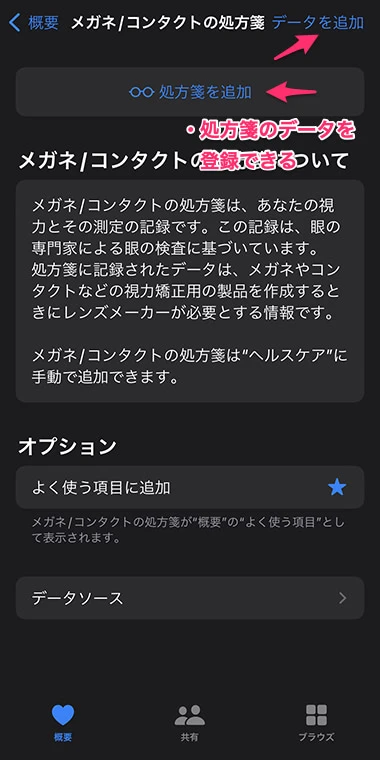

実は、体重体組成計をアップグレードした時、「ヘルスケア」の内容を久しぶりにじっくり眺めて気づいたんですが、眼に関する情報も、しっかり登録しておく機能があるじゃないですか!一体、いつから!?見つけた以上、これを使わない手はありません。

「ヘルスケア」に目の情報を登録しておくと幸せになれる人

- メガネやコンタクトレンズ、サングラス、老眼鏡を使っている現代人

- 過去に、目の病気や手術をしたことがある皆さん

- 子どもや親の目の健康を気遣うファミリー

「ヘルスケア」に目の情報を登録しておくとココがイイ!

- 新型コロナウイルスワクチンの接種証明を記録しておく感覚。

- 眼科検診の時、医師に過去の記録を提示できる。かかりつけ医ではない場合に、特に有効。

- メガネやコンタクトレンズを作る時にも、すぐに記録を参照できる。

- 処方箋という紙の呪縛から解放される!

- 経年変化や老化も確認できる。

- 健康を管理するサードパーティーアプリとも連携できるかも。

- 複数の記録を登録できるので、例えば保護者が子どもの記録を登録しておくことも可能。

- 災害時にも、役立つ可能性あり。

「ヘルスケア」に目の情報を登録しておく時、ココはイマイチ…

- ヘルスケア自体には、パスワードなどのプロテクト機能はない。

- macOSのデスクトップアプリケーションがないので、いちいちモバイルアプリで手入力しなければならない。

- 一度登録して終わりではなく、専門医の定期健診とセットが基本。

- 複数の記録を登録できるものの、それが自分ではなく他者のデータ扱いにならない(自分の別の記録だと認識されるはず)。

メガネ/コンタクトの処方箋として登録できる項目

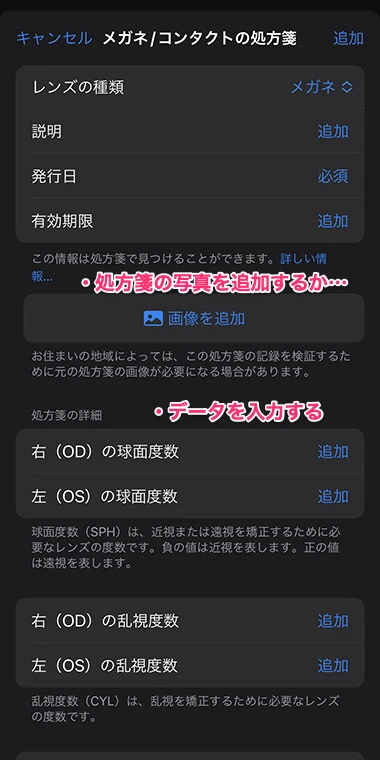

眼科医で処方箋をもらえば、以下の情報はすべて書かれています。オンラインショッピングでメガネを作ったり、レンズだけ入れ替える場合は、以下に該当する項目が必要です。

いちいち入力するのが面倒だったら、処方箋を撮影して画像で貼り付けておくのもいいでしょう。ただ、撮影した画像データのまま残すのは、折角のヘルスケアの機能が十分に活かせません。ここはちゃんと入力しておきましょう。ここで嬉しいのが、iOS 16/macOS Ventura 13のLiveText機能です。画像にはっきり写っている文字を認識してくれるので、そのままコピー&ペーストできます。流石に手書きの日本語は苦しいですが、数値だけなら認識率は少しアップします。

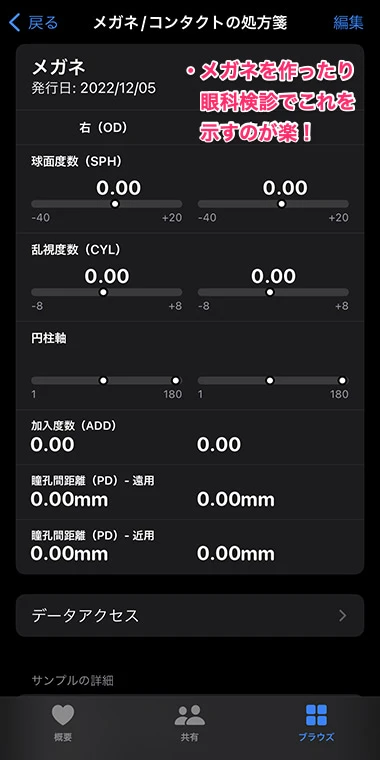

「レンズの種類」は、メガネ/コンタクトレンズの種別を登録します。「説明」「発行日」「有効期限」に登録しておけば、複数の記録も識別しやすいでしょう。コンタクトレンズの場合は、レンズのブランドを登録するフィールドに変わります。

球面度数(SPH)

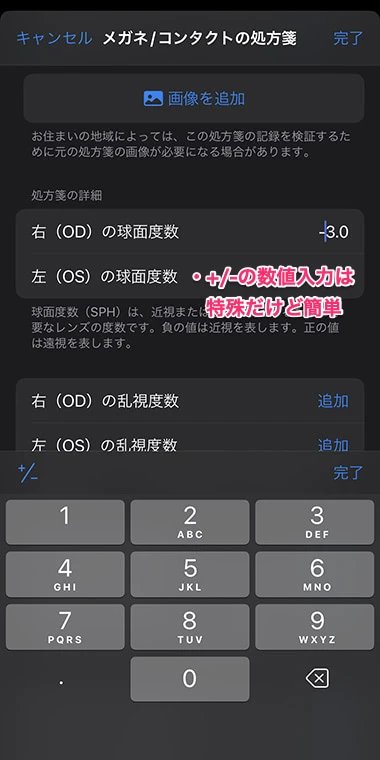

近視または遠視を矯正するのに必要なレンズの度数。マイナスは近視、プラスは遠視です。キーパッドの入力がちょっと特殊で、先に数値を入力して、左上の[+/-]ボタンで切り替える方法です。

右(OD)の球面度数

左(OS)の球面度数

乱視度数(CYL)

乱視を矯正するレンズの度数。私は昔、当時の乱視度数の限界まで強いレンズを使わざるを得ず、手配の日数と価格で毎回苦労させられっぱなしでした。

右(OD)の乱視度数

左(OS)の乱視度数

円柱軸(AXIS)

これも、乱視度数に関連した矯正角度。湾曲率が少なくて、薄く軽い日本製レンズって、本当に高価なんですよ!

右(OD)の円柱軸

左(OS)の円柱軸

加入度数(ADD)

年を取るにつれてシフトしていく、遠視の倍率。

右(OD) の加入度数

左(OS)の加入度数

瞳孔間距離(PDまたはIPD)

瞳孔の中心間の距離。私はここが開きすぎなのが、昔からコンプレックスなんですが、VRゴーグルはこれが調整できないと、眼の奥から頭にかけてが痛くなります :'( クラフト紙のGoogleカードボードは、切って微調整した思い出。

右(OD)の瞳孔間距離(PD)

左(0S)の瞳孔間距離(PD)

私の場合、頂点間距離(眼鏡のレンズの背面と目の間の距離)や、プリズム(ズレた光景の調整度合い)まで計測された経験はありません。

眼は消耗していく重要な感覚器だから

現代人の一人として私も、何かのデバイスの画面を眺めていることが長い生活を送っています。ただ、視力が低く、年々目も疲れやすくなっています。頭痛や肩こりの症状が酷くて、一日の仕事が強制終了してしまうことも…運動不足や姿勢の悪さという複合的な原因なんでしょうけど。

以前は、薄くグラデーションが入ったカラーレンズを選ぶこともありました。ただ、オプション費用と日数が掛かります。第一、クリエイティブワークでカラー調整する時には支障があるので、ちょっと面倒。支障といえば、知り合いたちと一緒に遊んだ中洲のキャバクラで、黒服のドアマンに『女の子たちが怖がりますけん』と凄まれて、入店を拒まれたのも懐かしい想い出…。『世の中を色メガネで見るようなヤツはダメ』ということだっのかもしれませんが、色メガネで悪かったな!

そのため、その時の体調や仕事、時間帯に合わせて、焦点距離や度数が違うメガネを掛け替えることも増えました。数年前からは、ディスプレイからの光を軽減させるブルーライトカットが流行ですが、科学的な効果については懐疑的に見ています。外に行くときには、いくつものメガネを持ち歩くことはできませんが、屋内でもサングラスを掛けることはあります。スーツ姿の社会人がぞろぞろ働くビルへ行くときも、独りだけサングラスで移動したりします。

それもこれも、目という大切な感覚器が、脆弱な消耗品であることにやっと気付いたからなんです。人間は眼球だけでモノを見ているのではなく、脳が情報を処理している。見たいモノ・見たくないコト、すべてを視界に捉えることによって、さまざまな情報だけでなく、価値観も得てきた。光が目を通して体内に入り、体の内側から日焼けして視力が落ちてしまっても、組織は何の補償してくれない。私は、これらの現実に気付くのが遅すぎました。これからは、残された機能を大切に使い続けていきたいわけです。

眼科医で定期検診して記録

なので、私が強くお勧めしたいのが眼科医での定期健診です。視力測定だけなら、街中やショッピングモールにあるファストファッション系メガネ店でも十分です。商品を買わなけりゃ、タダだし。でも、私は眼科医の受診をお勧めします。というのも、疲れ目や視力低下の原因が、実は眼の病気だったり、その兆候が見つかることがあるんです。なので、眼科専門医を予約してチェックしてもらうだけの価値はあります。

実際に私の場合、数年前からとうとう遠近両用レンズが候補に挙がる年代になってきました。ただ、日常的に車を運転する機会もなくなったので、幸い、夜の運転で対向車のハイビームが痛いとか、冬の曇った夕方が見えづらいといったことはありませんでした。しかし、ある時期からいろいろ少し見え辛くなってきて、『また視力が低下したのだろうから、新しくメガネを作る前に、眼科で検診しとくか』と掛かり付けの眼科医を受診しました。

ところが、網膜の劣化が判明し、人生で初めて入院手術するに至りました。それから4年半が経過していますが、今では手術して視力が回復した方の眼をメインに使っていたり、昔作って度が合わなくなっていたメガネがまた掛けられるようになったほどです。残されたリソースは、本当に大切にしたいものです。

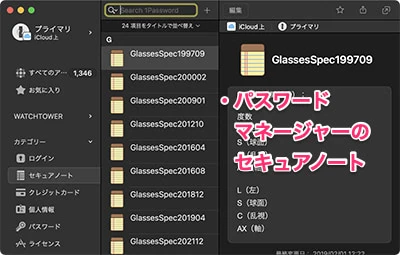

パスワードマネージャーにメモしておくのもいい

レンズやフレームの情報も、どこかにメモしておくのがオススメです。元々私は、パスワードマネージャー1Passwordに登録してきました。1Passwordは、ログインアカウントやパスワードだけでなく、セキュアノートという機能があるので、ちょっとしたメモでもセキュアに管理できます。例えば、服や靴のUS/UKサイズを登録しているのは、古着屋で見つけた服をチェックするときに参考にすることがあります。

記録しているのは、以下のような情報です。本当は写真も入れておくのがいいんでしょうが、今のところそこまではしていません。今回紹介するヘルスケアには、メガネフレームの情報を登録する項目はなさそうなので、引き続き1Passwordへの登録も併用していくつもりです。

- レンズ ヨコ幅(玉幅)

- ブリッジ幅(山幅)

- テンプルの長さ

- フロント幅

- レンズ タテ幅(天地サイズ)

レンズは、技術革新でより軽く、薄く、透過性も高く、歪みが少なくなっています。以前に比べると、私のような強度の乱視用や遠近両用レンズも、幅広いラインナップが充実しています。種類や機能が変わると、目の疲れ方や首から肩、そして体全体への負担も変わります。また、メガネフレームにも、左右のツルの内側に情報が書かれています。頭部の形は人それぞれなので、見た目で気に入ったとしても、視野が正しく確保できるように調整が必要です。これも、眼科やメガネ店の店頭で役に立ちます。

3度目の出会いという不思議な縁…

ここでちょっと、メガネフレームの型番を控えておくのもいいかもしれない、個人的なエピソードをご紹介します。

20年ほど前ですが、当時作ったセルフレームのオーバル型メガネが気に入って、それを普段使いしている間に、同じフレームをもう一つ買ってストックすることにしました。というのも、フレームにはトレンドがあるらしく、人気の定番モデルは広く長く流通する一方、人気が薄いモデルは数年でマーケットから消えることを知ったからなんです。普段の私なら、どんなに気に入ったモノがあってもそんなことはまずしないので、今思い返しても本当に珍しい行動でした。そこまで惚れ込んでいたんだっけ…?

そして、最初のフレームの劣化が酷く表面が薄らと白くなってきた段階で、全く違う別のメガネを作りました。さらにその後も、視力の衰えと気分の変わりに応じて、いろいろなメガネを作っては掛け替えてきました。そして、いくつか気移りした後で、その時の視力検査に応じてレンズも新調して、以前ストックしていた二代目へと乗り替えました。

さらに数年前、また新しいメガネを作ることになりました(もう、歴代のメガネに掛けたコストを合計すると、余裕でMac Proが買えるはず!)。オンラインでデザインを数パターンチェックし、フレームを型番で絞り込んでいよいよ買おうという直前になって、『何だか、昔掛けていたフレームに結構似てるかも…?』と思い始めました。

念のため、引き出しの奥に眠っているフレームを再チェックしたところ、新しく買おうとしていたフレームは何と、過去2世代にわたって掛け続けてきたあのフレームと、メーカーも型番もカラーも完全に一致していたんです!昔は、ネット通販がそこまで一般には拡がっていなかったので、地元のメガネ店で作って、型番までは控えていなかったので、全く気付きませんでした。

そのフレームが今も流通しているというのには驚きましたが、自分の好みが約20年間ほぼアップデートされていないことと、過去に買った商品の記憶がまったくなかった現実の方に、割とショックを受けましたw いろいろ気移りしても、結局は自分らしいテイストに戻っていくということなんでしょうかね。ちなみに、価格が当時より少し値上がりしていたのがまた驚きでした。

幸い私はまだ経験していませんが、自然災害で避難する時に重要なのが、防災リュックに予備のメガネを入れておくこと。メガネという補助器具によって、どうにか社会生活を営んでいることができているだけで、これがなければ自分もただの弱者の一人なのだということを思い知ります。

もしもの時に備えて、視力の情報をスマートフォンの中に登録してクラウドで同期しておくのは、心強い備えです。いろいろな方法を併用して、消耗品である自分の目を大切に使っていきましょう。