バックアップ、やってますか?大事なことはわかっていながら、面倒臭かったり、いろいろ環境で制限があったり。普段はそれほど要らないけど、必要になったときには地獄の底から後悔するほど大事。入る時は要らない、入らない時は要る風呂の蓋どころではありません!

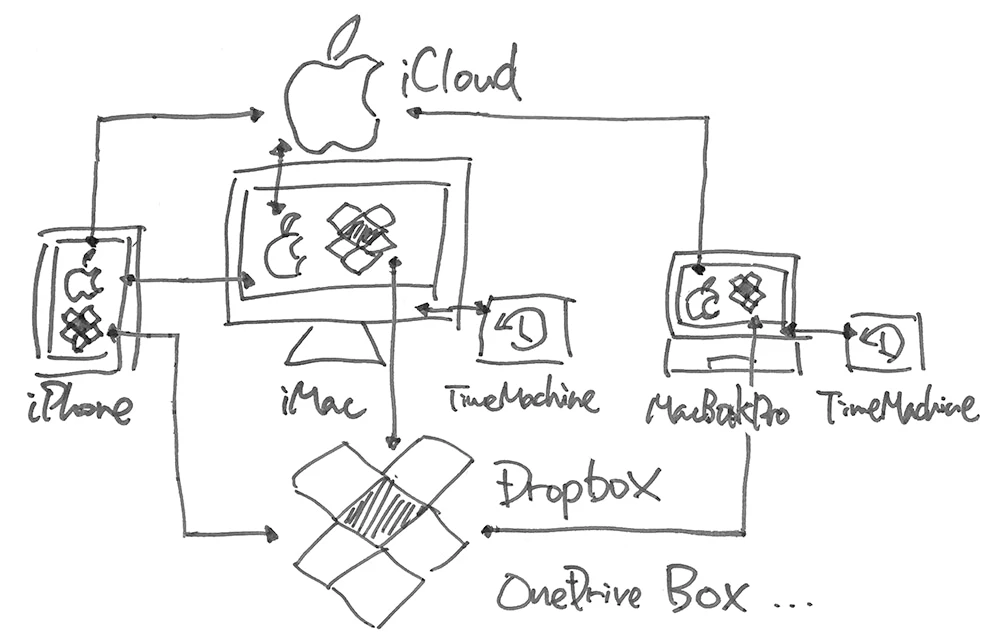

Macユーザーにオススメなのは、Time Machineを使ったローカルとクラウドのいいとこ取りです。『iMacにしかデータがない』『外付けドライブにしかファイルがない』『Googleドライブにあるのがすべて』『iPhoneにしか写真がない』という状態を極力回避できます。何より、がんばったり無理する必要がないストレスフリー。

- MacやiPhoneなど、Appleデバイスの基本情報(メールアカウント/住所録/キーチェーン/Safariブックマークなど)は、ミュージック.appでiCloudまたはローカル(Macの場合は外部)ドライブにバックアップする。

- DropboxやOneDrive、Boxなどのクラウドサービスを利用し、データを保存するメインの場所にする。ファミリーユースなら、iCloudの有料オプションもあり。

- クラウドサービスに同期するフォルダを、Time Machineでローカルのドライブに自動バックアップしておけば、二重バックアップ環境の完成!

データに不具合があったり、間違って削除してしまったら、まずはTime Machineドライブから復旧させればOKです。もし、そのTime Machineドライブに障害が起きれば、クラウドサービスからダウンロードします。

逆に、クラウドサービスに不具合があれば、ローカルのTime Machineドライブからサルベージできます。クラウドサービスとTime Machineドライブの両方が一度にダメになる可能性は低いので、冗長化することでリスクを分散できます。

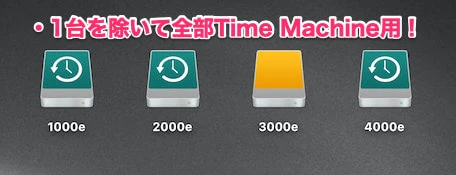

私の場合、Time Machineドライブは、もちろん各Macごとにそれぞれ設定していて、Dropboxは複数のデバイス間でシンクロさせています。2020年7月時点で、外付けドライブの合計が約10 TB、クラウドはDropboxで2 TB(他にほぼ未使用が数TB)を併用しています。

Macなら、Time Machine用ドライブを必ず使おう

意外に、Time Machineを使っていないMacユーザーがかなりいます。ビジネスユーザーですら!

Time Machineは、従来のバックアップという概念を覆した、素晴らしい技術です。面倒なステップやミスからユーザーを解放してくれました。これを使わないなんでもったいない!一旦設定して、接続さえしておけば、後はほったらかしで構わないのが楽です。そして、いざ必要になったらその実力を発揮してくれる頼れるテクノロジーです。私は今まで何度も命拾いしてきましたし、Macを乗り替えるときにも最高に便利です。Time Machineを使わないんだったら、Mac使うな!レベル。

全てのデータをバックアップする必要はありません。再インストールしたり、ダウンロードすればカンタンに取り戻せるデータは、バックアップ対象から除外すれば、ストレージ容量を効率的に使えます。例えば、一般のアプリケーションなどは外しておいていいでしょうが、ダウンロード回数が制限されているプラグインや辞書ファイル、バージョンとライセンスが紐付いているアプリケーションなどは、バックアップでキープしておいた方が安心です。

Time Machineドライブは、たまにしか接続しなければバックアップの意味がないので、常時接続が基本。最近はコンパクトで高速なSSDも人気ですが、大容量で高速なハードディスクも安くなったので、できるだけ大きい容量のドライブを買うことを強くオススメします。個人ユーザーで『置いておくのが邪魔』なら、ポータブルドライブでもいいのでとにかく用意して、常に使う習慣を付けておきましょう。

Time Machineの思わぬ落とし穴

Time Machineといえば、以前、バックアップに失敗することがありました。ちゃんと自動でスタートはするんですが、なぜか途中で強制終了してしまうことが続きました。USB-Cケーブルや電源、ポート、ディスクの接続順、セーフブートなど、いろいろな条件を変えてみたんですが、効果なし。

ふと思い立って、電源タップの埃を掃除して、アダプターを別のポートにつなぐことで解決しました。電源タップの劣化なのか、電圧なのか、原因はハッキリしませんでしたが、バックアップが使えなくなるだけで嫌なストレスが溜まるものです。

クラウドサービスの有料プランを契約しよう

うだうだ考えず、自社に合ったクラウドサービスの有料プランをさっさと契約しましょう!今頃、費用対効果とかいいだすような上司は、USBケーブルで首を締め上げてでも認めさせるべき。失われるデータや復旧に掛かる手間とストレス=プライスレス。

これは、外付けドライブを増やすようなものです。サブスクリプションなので、買い切りのローカルのディスクよりは費用が掛かりますが、ビジネスのスケールに合わせて、比較的自由にディスク容量を増減させられるのもメリット。DropboxやG Suite、OneDrive、Boxなど、主要なクラウドサービスから選べばいいでしょう。iCloudは、ビジネスには向きませんが、ファミリーユースなら十分あり。

ただ、Dropbox Businessだけは使い方に注意してください!過去にプラン変更の酷いUIに騙されて死にかけた本人からも注意を強く訴えておきます。

データの保存場所をクラウドに変えよう

私は、写真も音楽も、デフォルトの保存場所からDropbox内に移動させています。音楽は、Amazon Musicは、jpとcom両方を併用し、Google Play Music改めYouTube Musicも利用しています。

クラウドサービスの同期設定をカスタマイズしよう

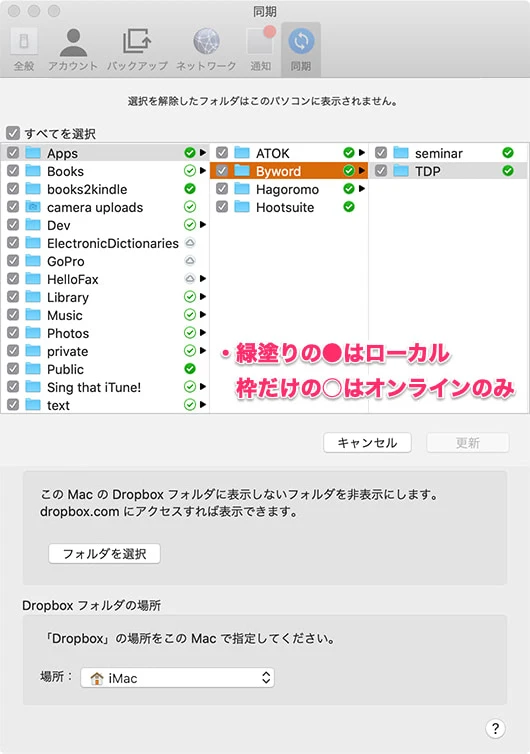

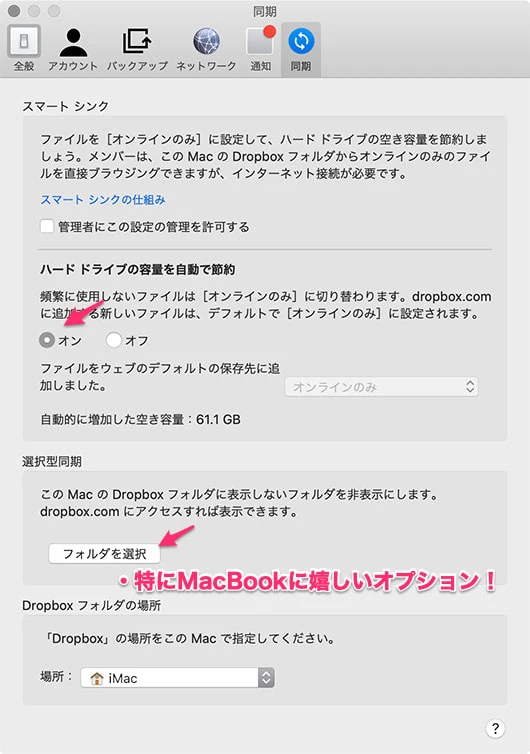

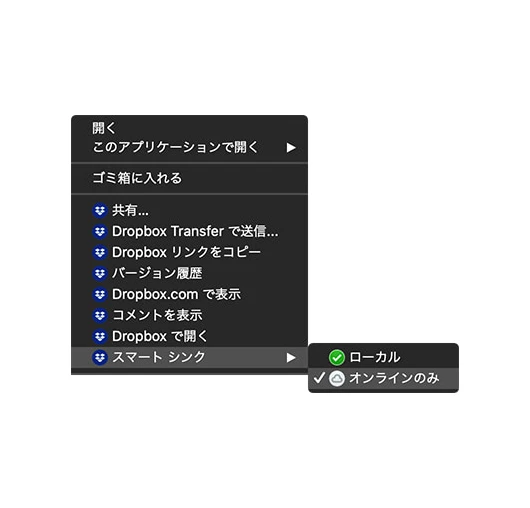

Dropboxの場合、ディスク容量や同期速度をセーブできる「スマートシンク」という機能があります。これは、普段あまり使わないデータは、ローカルではフルに同期させず、インデックスだけ残しておいて、必要な時にクラウドからダウンロードする機能です。macOSのエイリアスのようなもの。手動で設定したり、使用頻度で勝手に判断して切り替えてくれます。

一つ注意したいのは、これが原因で一部のアプリケーションでファイル操作がエラーになることもある点です。例えば、外部のリンク情報は残っているものの、実ファイルがダウンロードされていないため、エラーになったり、エラーも何も出ないまま操作だけできないことがあります。

Dropboxは「選択型同期」を併用するとさらに便利です。これは同期する・しないを、フォルダやファイル単位で設定できる機能です。バックアップを参照する必要があるのは、大昔のデータではなく割と最近のデータなことが多いので、これはとても妥当な仕組みです。これらのオプションは、ディスク容量や通信速度が制限されがちなラップトップでは特に助かる機能です。

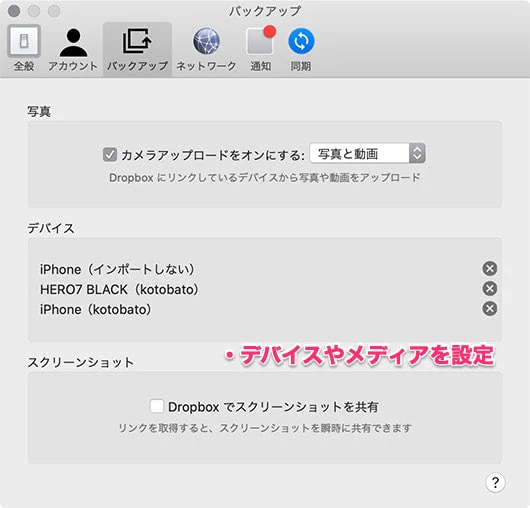

この他にも、iPhoneやデジカメ、GoProなどを接続したときに自動バックアップしたり、スクリーンショットをシンクロする機能もあります。自分が使っているクラウドサービスにも、便利な機能があるはずなので、詳しく確認してみましょう。

地震でiTunes専用ハードディスクが吹っ飛んだ苦い思い出…

人間、やはり自分で痛い目に遭わないと、骨身に沁みない・学習しないもの。私も今まで、何度も外付けや内蔵ハードディスクの障害を経験してきました。印象的に記憶に残っているのは、iTunes専用にしていた音楽データのディスクが壊れた時のことです。

2005年3月20日(日)、それまで福岡では経験しなかった規模の地震が起きました。後に「福岡西方沖地震」と呼ばれる、マグニチュード7の地震でした。福岡市中心の商業地域である天神地区にあった当時の「福岡ビル(通称福ビル)」で、割れたガラスが地上へ降り注ぐ映像は、全国放送でも繰り返し流れたので、記憶にある人も多いでしょう。福岡市中心部の警固(けご)断層に沿って、大きな被害が出ました。『冷蔵庫が飛んだ』『こっちの棚だけグラスが全部落ちた』と、いろいろな話を聞きました。

ちょうど日曜日だったので、私は呑気に寝ていましたが、本やマニュアル、DVDなどが棚から落ち、グラスもいくつか割れました。しかし、一番大きかった被害は、外付けのハードディスクが認識しなくなってしまった!ことでした。仕事やプライベートのバックアップデータも少なからず痛かったのですが、そちらはマスターがMacの内蔵ディスクにあたのでセーフ。それよりも、iTunesでリッピングしていた音楽データが全て吹っ飛んでしまったのは、本当に悪夢でした。

元Apple Help Desk Specialistとして(?)しばらく復旧を試みたものの成功せず、諦めて別のハードディスクに新しくデータを保存することにしました。歌詞やカバーアートを埋め込んだ音楽データ以外に、iTunes Music StoreやAmazon Musicで購入した音楽やビデオなども保存し、データ量はさらに増えたので、複数のDVD-Rにもバックアップしました。私はまだ、音楽だけは、サブスクリプションよりダウンロードしておきたい派なんですが、そろそろApple MusicかSpotifyなりに移行する時期かな…とは思っています。

資産でよくいわれるのが『一つのバスケットに卵を全部入れてはいけない』。もしもの時、真っ先に安全を確保すべきはMacではありません。買い直しできないTime Machineドライブのデータと、いざという時に備えたクラウドがとても重要です。

大雨や地震、台風、その上パンデミック。激動の時代に、BCP(事業継承計画)なども、ますます声高に叫ばれています。人も組織も、数々の失敗を繰り返しながら、データ安住の地を求めて彷徨い続けるわけです。何もかもすべてを完璧には守り切れなくても、重要度や緊急性など、優先順位を考えて、できる対策を積極的に取って生き延びましょう。

しかし、あまりにも辛すぎる記憶は、それこそ二度と読み出しできないように、そこだけセクターエラーでスキップしているのかもしれませんが、酔って思い出したらツイートするかもしれません。ソーシャルネットワークのフォローも喜びます。皆さんの貴重な経験もシェアしてください 😉