PhotoshopやLuminarで写真を編集する作業で、日頃からふと考えることがあります。それは、写真やグラフィックスの加工・編集における倫理的な側面です。別の言い方をすると、どこまで編集するのはOKで、どこからがNGかのバランスについて。

情報を発信するのが、一部のメディアだけでなく、一般の個人が使うソーシャルメディアが大きな影響力を持つようになりました。ブログやくちコミサイト、Q&A、まとめサイトなどの投稿によって作られる、CGM(Consumer Generated Media)が爆発的に広がりました。

CGMのポジティブな効果としては、個人が単なる情報の消費者ではなく、次の発信者になることで、今までは埋もれていたマイクロでニッチ、ローカルな情報も広く知られるようになりました。一方、ネガティブな効果としては、フェイクというノイズが混ざったり、コピー&ペーストが繰り返されることによって、ニュースの信憑性やソースの信頼性を疑わなければならないことも。

これは、テキストだけではなく、写真やビデオ、オーディオにもいえる問題です。写真の場合、以下のような問題を常に抱えています。

- この人物や風景の写真はどの程度加工されているのか?

- 撮影されたのはいつなのか?出典は?ライセンスやモデルリースは?

- この写真は、不自然な加工やトリミングがされているのではないか?

- スクリーンショットのソースはどこなのか?

創造主としての写真編集

写真編集の技術は、元々、権力者の影響力の誇示や美化、改竄に使われ、進化してきたともいわれます。そこに写っていたはずの人物が(写真ごと)消されたり…。個人だと遺影用が一般的ですが、昔は、妙なスーツ姿に顔だけ無理矢理合成して、違和感がある遺影も珍しくなかったようです。

写真編集といえば、もはやマジックとでも言えるレベル。人物写真だと、シミやシワ、そばかすやニキビ、セルライトのストレッチマークを消し、歯はホワイトニング、顎やボディーラインを細くしたかと思えば、背を伸ばしたり、勢い余って黒子まで消したり、陶器並みの美白に塗りつぶしたり。人のプロフィール写真なんて信じられません。

風景写真にしても、捏造や合成だとバレてソーシャルネットワークで大騒ぎになる騒動は、珍しくありません。Instagramでも、シチュエーションに凝りまくって一眼レフで撮影した上で、ゴリゴリとフィルタも掛けて、「盛る」ことを極めたかのような写真は溢れていますよね。

編集技術の進化とディープフェイク

前回、D.トランプが当選した2016年のアメリカ大統領選挙の頃から、AIを使った偽動画、ディープフェイクが社会問題になっていました。元のビデオに、AIで別の顔写真や音声を合成し、場合によっては事実であると偽って流通させるこの問題は、日本でも表面化してきています。

また、それに対抗するために、画像がどの程度加工されているかを判定するAIも開発されています。もしかすると何れ、写真の編集度合いが食料品の成分表示のようにスコア表示され、EXIFのような形でファイルの中に属性として埋められる日がくるかもしれません。適度な編集と偽画像との鬩ぎ合いは、今後ますます激化しそうです。

人種問題とダイバーシティー

海外のモデルの場合、自分の考えを積極的に発信することも珍しくないようです。オフショットで、敢えて編集加工されていない素の姿を投稿し、多くの支持を集めているのも見掛けます。オーガニック系の化粧品や食品、衣類などのブランドだと、これがまた相性ピッタリ。

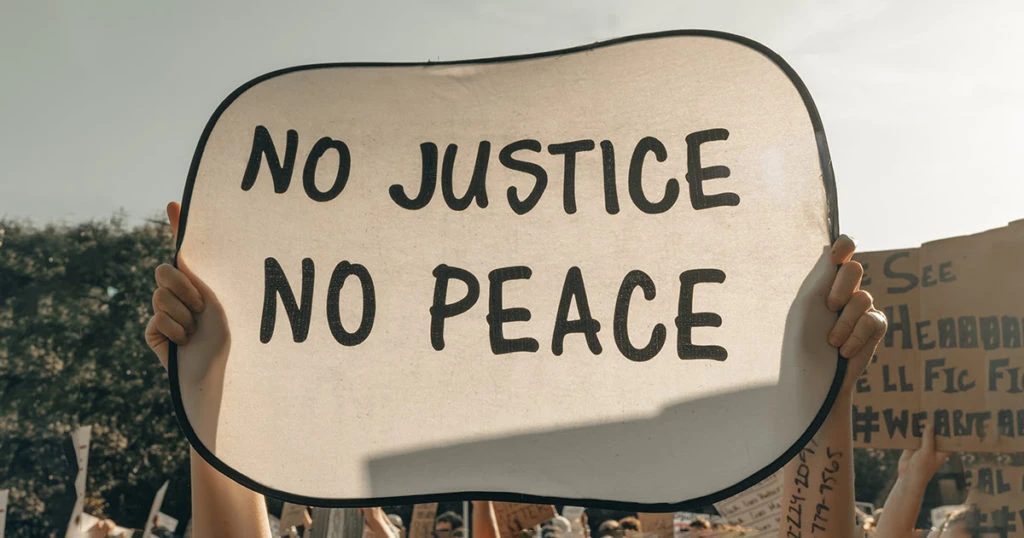

写真編集の技術面での進化と葛藤の一方、近年、過度な写真編集に対する拒否反応が、社会的な高まりを見せています。ルッキズム(外見主義)やボディシェイミング(体型批判)、ホワイトウォッシュ(白人化・美白礼拝)、AIの誤認識(白人より黒人の方が誤認識率が高い)といった問題にも、深く関係しています。

また、人種差別問題やダイバーシティー(多様性)、ポリティカルコレクトネス(政治的正義)、SDGs(持続可能な開発目標)などにも地続きです。これらは、国境や人種を越えて、さらに影響が広がるでしょう。

技術的に編集ができることと、それをしていいかは、別。写真に限らず、「編集」という作業は、プロではない一般の人でも手軽にできるようになりました。だからこそ、仕事で何らかの編集作業に携わる立場の人には、コストや納期、著作権、ツールやサービスのTipsだけでなく、人を騙さない虚実と、社会的多様性というしきい値の、適切な判断が常に求められます。

先進の技術を、何のために、どう使うか。どうせなら、テクノロジーは人の幸せに使いたいじゃないですか。