Warning: Undefined array key "style" in /home/kotobato17/kotobato.jp/public_html/wordpress/wp-content/plugins/wp-appbox/wp-appbox.php on line 707

Warning: Undefined array key "style" in /home/kotobato17/kotobato.jp/public_html/wordpress/wp-content/plugins/wp-appbox/wp-appbox.php on line 707

情報は、武器であり、命の支援物資。シビアな状況下で、現地の一次情報に触れる方法を複数確保しておくことは、情報サバイバルで非常に重要です。

現代の電報Telegramは速くて、使い方も簡単です。ウクライナ関連でも、Telegramは無くてはならないサービスの一つとなっています。ただ、Telegram最大の特徴でもあったセキュリティーについては、ちょっと懸念も…。今回は、Telegramに投稿された外国語の内容を、日本語に翻訳して読む方法を紹介します。

この記事で説明していること

- Telegramアプリ自体には日本語への翻訳機能がないが、TelegramはWeb表示ができる。

- つまり、一般のWebサイトと同様の方法で、Chromeに機能拡張をインストールすれば、Telegramも日本語に翻訳して読める。

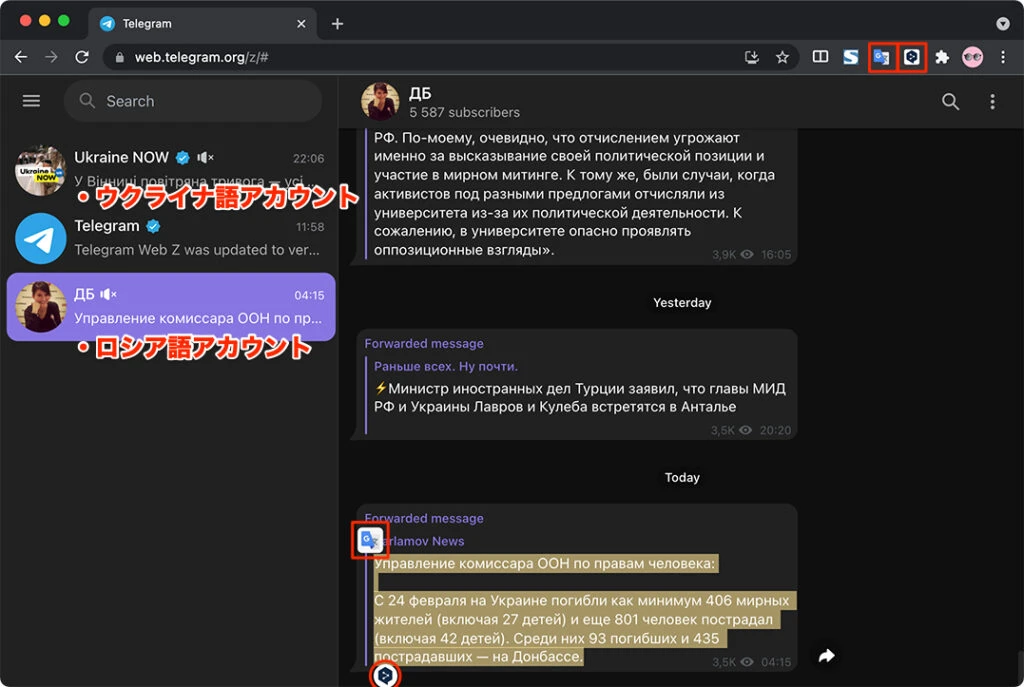

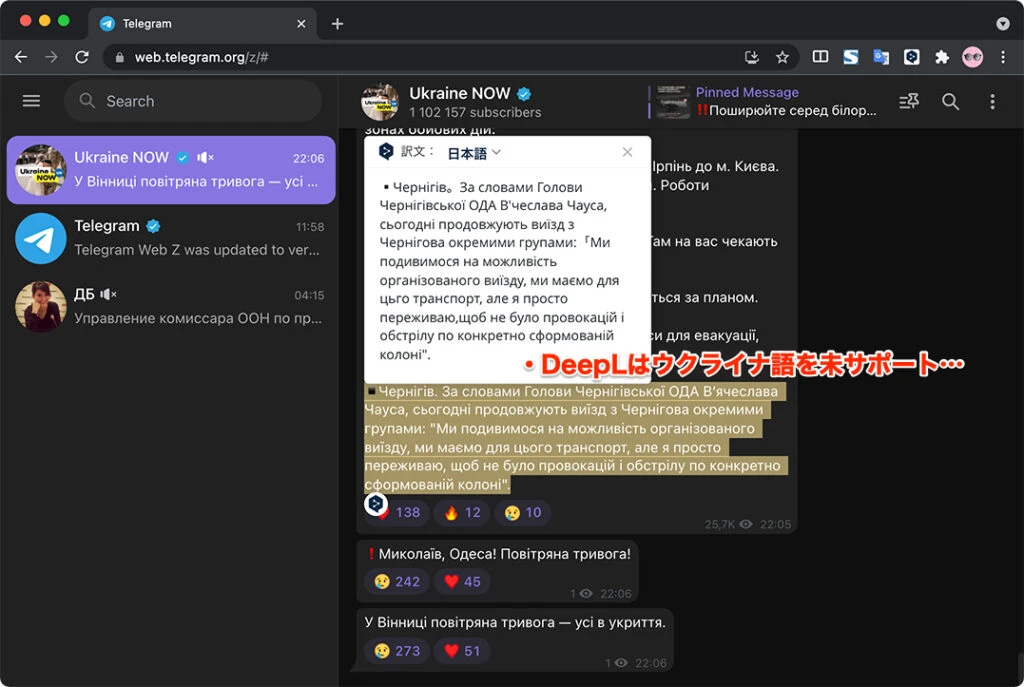

- ただし、ウクライナ語をサポートしているのはGoogle翻訳。DeepLは未サポートなのでユーザーは使い分けが必要。

- Telegramはセキュアなメッセンジャーだが、透明性・安全性は今後ちょっと注意しておいた方がいいかも。

- 自分が情報に接するチャンネルやツール、メディアは、複数を確保して注意しておくのは、情報サバイバルで必須なスキル。

翻訳機能がないTelegramの投稿を、何とか日本語で読みたい!

Telegram(テレグラム)は、メッセンジャーサービスです。「安全なLINE」とでもいえばいいでしょうか。どんなメッセンジャーかというおさらいは後でするとして、ウクライナ戦争関連で投稿されている内容は、例えば爆撃を受けた地点やシェルター、食料、燃料、医薬品に関する情報などです。コミュニティー機能も充実していて、市民レベルの具体的かつ生々しい話題が、次々とアップデートされています。

また、戦争に反対するロシアのジャーナリストのコミュニティー情報など、たくさんのグループが活動しています。Telegramに投稿された情報が、TwitterやFacebook、Instagramで拡散し、メディアに取り上げられている例も少なくありません。もちろん、その逆の環流もあります。

ただ、Telegramの弱点の一つが、日本語への翻訳機能がないことです(デスクトップアプリケーションは、テキストを選択して右クリックして表示されるコンテクストメニューで、英語に翻訳はできます)。そのため、ウクライナ語やロシア語を読めない・聞き取れない限り、現場にいる人の投稿で何が語られているのかがわかりません。そもそも、言語設定に日本語がないんです(ちなみに、ウクライナ語とロシア語はあり)。

そこで、Google翻訳を組み合わせて使うことで、これを何とか解決する!というのが今回の話です。後で紹介する方法は、一般のWebサイトを翻訳表示する方法と同じです。なお私は普段、高精度なAI翻訳として人気のDeepLをメインで使っていますが、残念ながらウクライナ語がサポートされていないので、今回Google翻訳と併用しています。

Chrome+Google翻訳+Telegramを使うべき人

- 普段から、外国語のWebサイトを日本語に翻訳して読んでいる、ウクライナ語とロシア語ができない一般的な日本の民衆

- さまざまな海外の情報を、できれば日本語で(も)知りたいコスモポリタン

- LINEやFacebookメッセンジャー、WhatsApp、WeChatなど、個人情報を抜きまくる主要なメッセンジャーのリスクを避けたい現代人

- 今回のウクライナ戦争で、初めてTelegramを知って興味が湧いた皆さん

- 有事に際して、複数の情報ルートを確保しておきたい情報サバイバー

- Signalユーザー

- クレムリン周辺を除く全人類

Telegramって、どんなメッセンジャー?

まずは簡単に、Telegramのおさらいから。

2013年8月のリリース以来、全世界で5億人の月間アクティブユーザーを誇るTelegram最大の特徴は、セキュアなこと(ただし、注意があるので後述)。収集するユーザーデータが、FacebookメッセンジャーやWhatsApp、WeChatよりも遙かに限定的なことは、Signalを含む比較記事などでたびたび検証されています(私はSignalも使っているので、こっちはまた別記事で紹介しましょう)。

- 安全性とプライバシー、使いやすさを重視したメッセンジャー。Signalと人気を二分する。

- 日本語のメッセージも問題なし。

- 自社開発したMTProtoプロトコルにより(ココを疑問視する開発者も)、AES-256で暗号化される。E2E暗号化もサポート。

- Android/iOS/macOS/Windows/Linuxのマルチプラットフォーム。投稿や既読はデバイス間で同期。同じアカウントで同時ログインが可能。

- 投稿や表示も高速で安定。『Telegramが落ちてパニック!』という話は、少なくとも私は聞いたことがないので、有事のインフラとしては頼れる一つのオプション。

- さまざまなフォーマットのファイルも、制限なく送受信可能。

- 大規模なグループチャットや、ボットを使ったグループ、調査、アンケートなどの機能も充実。グループは最大20万アカウントのメンバーを収容可能。例えば、位置情報ゲームIngressのグループもTelegramにある(ちなみに私はEnlightened!)。今回のウクライナ戦争でも使われているのが、グループ機能。

- スクリーンショットは相手に通知される(Android版ではスクリーンショット不可)。

- 2要素認証をサポートし、パスコードを使うかどうか設定できる。ログインにはFace IDも使える(なお、macOS Monterey 12.4では、マスクを掛けていてもOKになる予定)。

- サービスの特徴を悪用され、特殊詐欺や犯罪の連絡、有料チャンネルが性犯罪などに使われる面も(もちろん、日本国内でも)。

- 表示のカスタマイズやデコレーションなど、楽しい機能も忘れてない。

- 開発者は、APIを利用可能。

- GDPR(EU一般データ保護規則)準拠。

- 独自の仮想通貨やブロックチェーンの計画が進んでいたものの、一旦中止(形を変えて再チャレンジがあるはず)。

Telegramのココがいい!

- ユーザー名だけでセキュアに相手とやり取りできる(モバイル番号は、一般にオープン/フォロワーにのみオープンにする設定も可能)。

- モバイルやデスクトップアプリケーションが豊富で、同時ログイン可能。

- モバイルアプリは、オープンソース。フローティングウィンドウでYouTubeビデオを表示できる(プレミアムになっていなくても!)。個人放送チャンネル機能も特徴的。

- 同じアカウントでも、他のデバイスではやり取りができないシークレットチャット機能や、メッセージの自動消去機能もあり。

- 1年間使っていないと、アカウントが自動消去される。

私はTelegramを「虫除け」としても使っています。例えば、フェイクかspamが疑わしいアカウントは、LINEやWhatsAppに誘いたがるんですが、こちらがTelegramに誘うと逃げていきます。

Telegramのココは、要注意だったりイマイチ…

Telegramの特徴はセキュリティーで、少なくとも、今まではそうだと思われてきました。

ただ、個人的には、少し注意が必要な気もしてきました。というのも、ロシア出身の創業者Pavel Durov(パヴェル・ドゥーロフ)CEOが、ロシア政府から一定の距離を置いているの検閲要請を拒否して国外へ出ざるを得なかったとはいえ、態度を変えない強制的に態度を変えさせられないとは限らないからです。彼自身は『ウクライナの情報をロシアに提供したりしない』と語っていますし、人種と思想を短絡的に結びつけるのは浅はかですが、今回のロシアV.プーチン大統領の言動を見ていれば、彼が人を強制的に動かすためにどんな手を使うかはわかりません。

[追記 2022/03/16] P.Durov氏については、ポリタスTVでも詳しくまとめて紹介されていました。こちらもぜひ併せて視聴をオススメします! Telegramが簡単にロシア政府の圧力に屈するはずはないですが、国内でまた禁止されれば、戦争に反対しているロシア市民の情報も届かなくなってしまいます。家族や親戚、友達を人質に取られているような状況で、プラットフォーマーとしてどこまで抵抗できるのか、難しい立場にあることには変わりありません。 https://youtu.be/ZJFT5eXiQ7U?t=1296

Telegramは過去には一時期、セキュリティー面でいろいろ指摘されていたこともありました。また、独自の暗号化プロトコルが透明性・安全性が担保されているか、技術面の疑問もあるようです。しかし、その後のアップデートで、透明性・安全性はある程度担保されています。

今回、この記事で紹介しているのも、その点を踏まえてメリットが上回っていると判断したからです(今はまだ、ね)。この辺りは、「正しく怖がって」注意しながら利用するのが妥当でしょう(そもそも、すべてのサービスがそうですし)。

- 創業者のPavel Durov CEOがロシア出身というのもあってか、ウクライナを含む旧ソ連圏で利用者が多い。ロシア政府の規制から逃れるために、開発拠点は世界各地へ移転中。現在の本社はロンドン。今後の動向は要注目。

- E2E暗号化は、音声コールとシークレットチャットだけ。サーバー側はオープンソースではない。IPアドレスやメタデータはログに残る。第三者的なセキュリティー監査がないことを指摘する専門家も。

- 電話番号をキーに、知り合いを勝手にレコメンドされる!しかも、最後にログインしたのがいつ頃かまで表示される(ということはつまり、自分の状態も相手側に通知される…)。

- 日本語への翻訳機能がない。追加も不可。この記事はこの話。

- 言語設定にも日本語がないので、人名が「名-姓」の並びで漢字名が表示されるので使い勝手が悪い。

- 設定項目がかなり多いが、全体を俯瞰できず、切り替える手間がちょっと掛かる。

- Signal同様、LINEやWhatsAppユーザーをTelegramに改宗させようとするのは無駄。むしろ、別のヒューマンリスク化する!

以上のような背景も踏まえて、ここからは、今回のレシピの特徴と設定方法について説明します。

Chrome+Google翻訳+Telegramのココがいい!

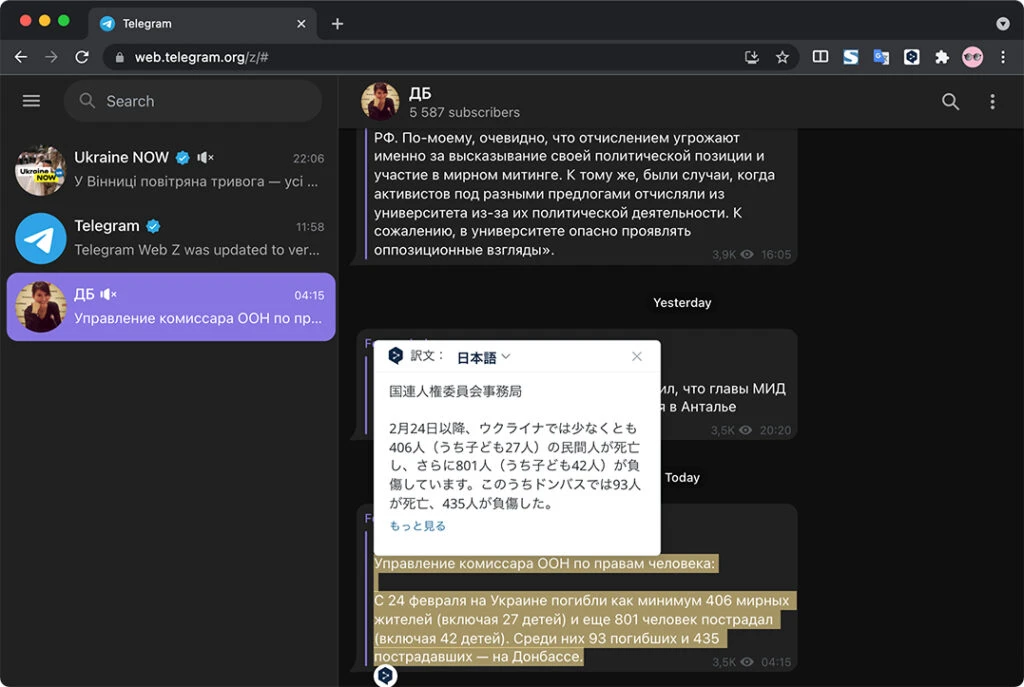

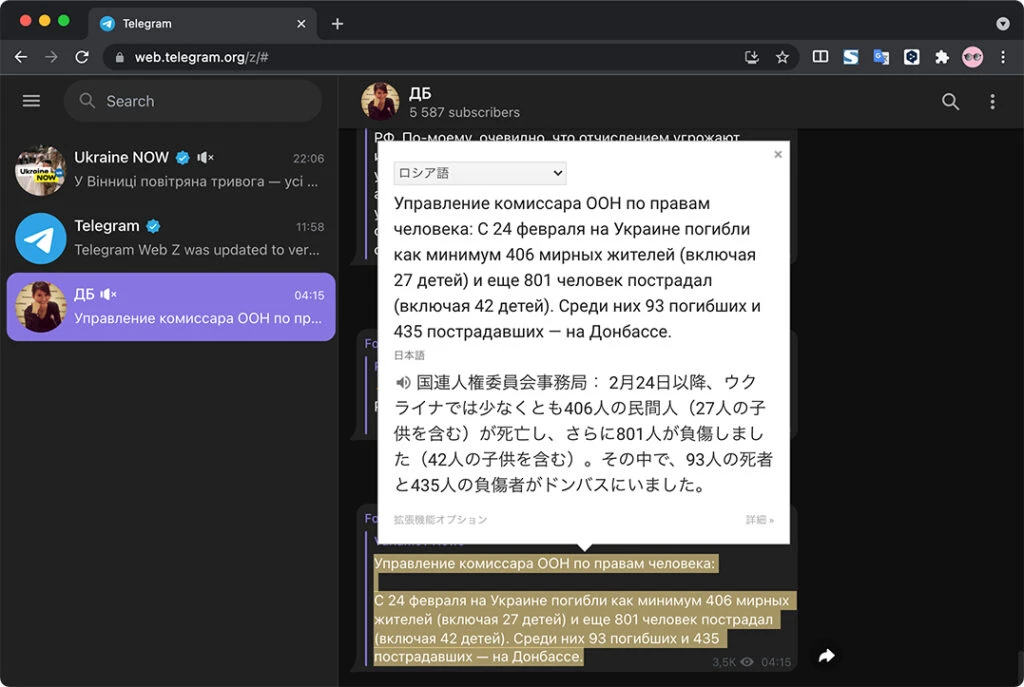

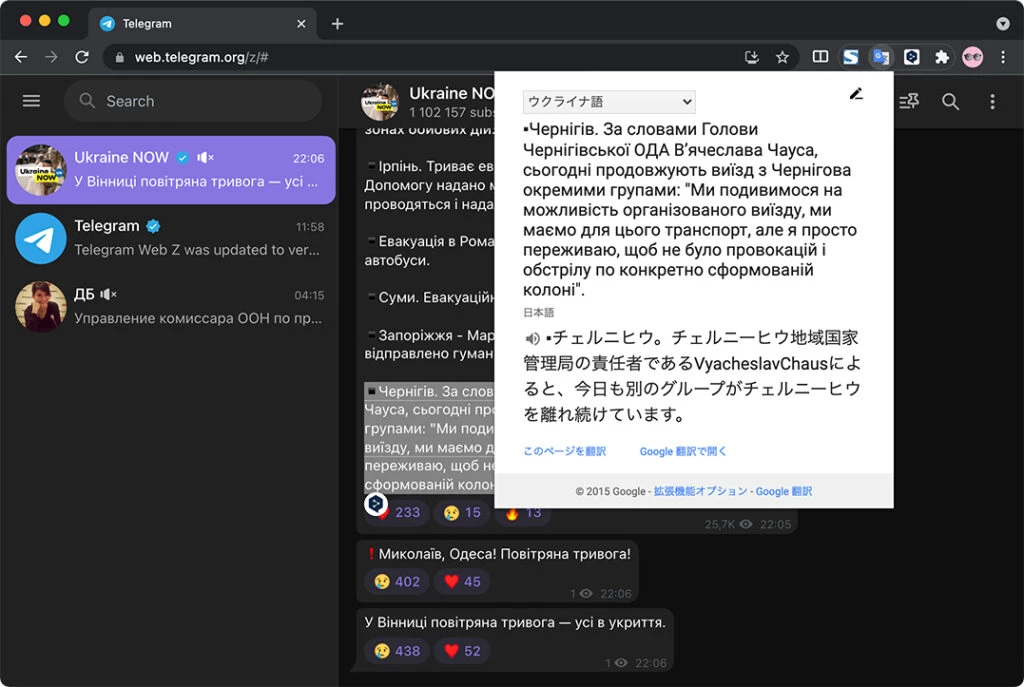

- 翻訳機能がないTelegramに投稿される外国語のメッセージも、日本語に翻訳できる。ウクライナ語やロシア語の内容も判読可能に!原語の種類は自動認識される。

- 使い方はシンプル。任意のテキストをドラッグで選択し、横に表示されるボタンをクリックするだけ。

- 数多くの言語をサポートするGoogle翻訳のおかげで、ウクライナ語も翻訳可能(ロシア語はDeepLも対応)。

- 処理速度もそれなりに速く、(内容の深刻さではなく処理という点では)ストレスは感じない。

- Chrome系ブラウザー(Chrome/Edge/Sidekick/Brave/SRWare Ironなど)であれば、どれでもOK。

Chrome+Google翻訳+Telegramのココはちょっと辛かったり要注意

- スマートフォンやタブレットでは使えず、デスクトップのみ。Safariも対象外。

- テキストを選択して、表示されるボタンをクリックし、翻訳を読むというステップは、何度も繰り返すとちょっと面倒。

- 一度に翻訳できるテキストの量は制限がある。投稿全体の一括翻訳表示はできない。

- 画像として貼られる地図や図の中のテキスト、ビデオまでは翻訳できない。

- 匿名化されるとはいえ、翻訳した内容はGoogleのサーバーに送られる。

Chrome+Google翻訳+Telegramを使う手順

設定や使い方も簡単ですが、一応説明しておきましょう。

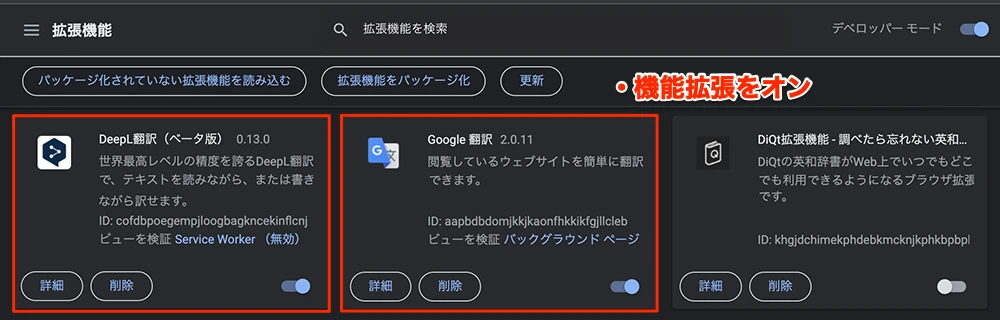

- デスクトップWebブラウザーとしてChrome(互換)を起動する。私のオススメはSidekick。

- 「Google翻訳」Chrome機能拡張をWebブラウザーにインストールし、アクティブにする。私は、「DeepL」も併用中。ただ、他にも翻訳系の機能拡張を使っていれば、オフにするなど、管理がオススメ(私はDiQtも使っていて、テキストを選択するだけでボタンが3つも同時表示されていたので、オフにせざるを得ませんでした…)。

- Telegramアプリをデスクトップまたはモバイルにダウンロードし、アカウントを登録する。

- デスクトップのChrome(互換)で、Telegram Webにログインする。

- アカウントやグループをフォローして、情報を閲覧する。

- 翻訳したいテキストを選択し、表示されるボタンをクリックして、日本語に翻訳された内容を読む。

異常な状況こそ、一次情報との距離感も大切

戦争に反対するロシア人ジャーナリストグループが、Telegramでかなり活発に情報発信していましたが、政権がメディアへの締め付けを発表した直後に突然消えました。なぜ、現代のITテクノロジーを駆使して知るのが、19世紀のような人間の愚かさや残忍さなんですかね…あり得ない。

ちなみに私は今、Telegramの通知はWebもモバイルアプリも「ミュート」または最小限にしています。WebブラウザーSidekickには、Webサービスの通知をオン/オフする便利なボタンがあり、macOSにも「集中モード」があるので、これらも併用しています。

普段の情報取得は、自分が信頼してフォローしているアカウント経由の投稿や、的確なコメント付きで流れてきた投稿、背景や影響などの解説込みの読むに足る情報を視聴するのがメインです。何となく読んでみようと思ったタイミングや、一次ソース(に近い)情報を知りたいと思った時にだけ、今回の方法でチェックするようにしています。

折角、いろいろ設定して日本語でも情報が読めるようにしたのに、取得する情報量を調整している理由は、多過ぎるからというより、『陰惨な情報に晒され続けることで、自分が無駄に精神的に消耗してしまうことを避ける』ためです。自分の感情と時間の両方が無駄にかき乱されてしまうことを、できるだけ自分で制御することは、こういう時こそ必要なスキルです。

毎日、荒んだ情報が溢れかえる日々ですが、ディストピアを何とかタフに生き抜きましょう。長期化する有事こそ、持久力が試されますから。