ここ最近、シェア電動キックボードが話題になっています。手軽な次世代モビリティーとしてというより、事故やマナーが指摘されています。つまり、感じるのは爽快な風だけでなく、結構強い向かい風。とはいえ、以前から体験してみたかったので、今回、やっと乗ってみることができました。

シェア電動キックボードって、どんなの?

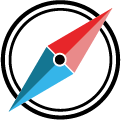

試してみたのはLUUP(ループ)。日本国内で一番普及しているシェア電動キックボードのサービスで、水色のブランドカラーをよく見掛けます。2023年10月時点で、横浜や宇都宮、名古屋、大阪、京都、神戸、広島などで展開しています。

- スマホアプリで手軽に借りられる、ハンドル付きの電動式スケートボード型移動デバイス。

- 都市部や観光地を中心に、国内外の各地でLUUP以外にもいろいろなサービス事業者が展開中。

- 加速は、グリップを回すかアクセルレバーを押すだけ。戻すか、レバーを握ってブレーキ。練習無しですぐに乗れる手軽さが便利。

- 車輪は小さなゴムタイプ。車軸にサスペンション無し。

- 日本国内では、2023年7月の道路交通法一部偏向で緩和され、自動車運転免許不要、ヘルメットは努力義務、最高速度が20 km/h、原則車道走行に。

- LUUPは、キックボード型と自転車型の2種類の車体(なぜか機体と呼称)あり。基本料金50円と15円/分(税込、地域や期間で異なる)。

- LUUPのようなシェアタイプとは別に、大型家電量販店やディスカウントストアなどで、電動キックボードは一般に販売もされている。装備にもよるが、12万円程度から。

ちなみに、福岡市では2021年4月から、同種のサービスmobbyが実証実験として展開されていました。最近、見掛けないし、一部のポートが無くなっているなと思っていたら、2023年6月末で実験が終了していました。興味はとてもあったんですが、結局、体験しないままでした。その理由も最後に。

シェア電動キックボードを使うと幸せになれそうな人

- 公共交通機関やシェア電動サイクルが無い地域の、ちょっとした移動をしたい都会人。

- 普通自動車運転免許がなく、スクーターには乗れない人。自転車も持っていないミニマリスト。

- 大きな荷物や、サポートが必要な同行者がいないソロユーザー。

- シンプルに、一度は試したい乗り物好き!

シェア電動キックボードの、ココがいい!

- 自転車やスクーターとは違う、新しいモビリティー体験が楽しい!

- 自力で漕がなくていいのが、本当に楽。特に、上り坂!

- 乗り方も簡単で、練習なしですぐ乗れる。スケートボードやスノーボードを未経験でもOK。

- シェアサイクルは、ポートに返却されずに放置されていることも多いが、シェア電動キックボードは今のところそこまで酷くない。

- LUUPは、ポートマップをデスクトップでも見られる(一部のシェアサイクルは、モバイルアプリからしか見られない)。

シェア電動キックボードは、ココが問題だったり要注意!

どうしてもネガティブな情報が多目になってしまいますが、これをちゃんと知っておくのとしないのでは、大違い!

- ルールやマナー整備が追いついておらず、社会問題化も。接触や死亡事故の例も。シェアサイクルでも同様の問題は指摘されていたが、それ以上(それでも推進されているのは、政治屋のライドシェア利権というきな臭い香りも…)。

- 路面の段差や衝撃を受けやすい。衝突事故を起こした時は、自転車よりも危険かも。かといって、わざわざヘルメットやグローブ、プロテクターを自分で用意してまで乗ろうという気にはなれない。

- 朝の通勤や通学時間帯には、郊外のポートはほぼ出払ってしまっているはずで、定期的な利用には向かない(同じエリアには、大体、他社のシェア電動サイクルも使われている)。

- 普及エリアは、シェア電動サイクルと重複していることも多いが、コストを比較するとそれほど安くない。1日使い放題プランがないので、長時間乗ると割高(LUUPは、3時間/12時間乗り放題プランあり)。

- レバーを押し下げる親指の付け根や、もしもの時を考えて身構えるポーズは、長時間だと疲れる。

- シェアサイクルなら、自分の座高に合わせてサドルの位置を上下させて調整できるが、キックボードはハンドルの高さを調整できない。身長175 cm以上の人が、長時間乗る用には作られていない。

- 自転車と比べて小ぶりに思えるが、実は重さはそれなりだったり、回転半径がそこそこ必要。

- カーブを曲がる時は、車体をバンクさせるのではなく、減速が基本。

- 体にフィットさせられない荷物がある時や、雨が降っている時には使えない(使わないことをオススメ)。

- アプリを起動して地図を表示しながらライドしていても、画面はあまりよく見えない(近眼老眼ライダーはさらに)。ピンチ操作も危険。

- アプリで表示されるルールのテストは、内容を正しく学習しなくても、初回で1回パスしてしまえば済んでしまう(これは、一定のライド回数か時間で再学習させた方がいいかも)。

- 自転車ほどの運動量にはならない。

- 走行中に公共Wi-Fiを拾うと、その登録画面が強制的に表示されてしまうことがある(これはWi-Fi側の問題)。

気分爽快で風を感じられる!でも風当たりも確かに強い

電動キックボードの危険性がいろいろと指摘されていますが、その一つは、事故を起こした時のリスクの大きさでしょう。例えば、JAFが丁寧に実験しているビデオを事前に見ておくのも必須だと思います。サービス事業者は、こんな警告はしませんから。

シェア型モビリティーサービスとしてのルールやマナーは、世界各地で問題になっています。歩行者や自転車との接触、歩道や細い道の高速走行などは、自転車でもさんざん問題になっていることですね。混雑した場所での高速走行や、交通法規違反の逆走などはペナルティーがあるべきですが、位置情報や速度検出の精度という課題もあるでしょう。現実にはまだ難しい気がします。

ひき逃げまで起きた電動キックボード、規制緩和に批判再燃 専門家「サービスが先行しすぎた」 – 弁護士ドットコム

パリでは結局、シェア電動キックボードが住民投票で撤去されました。溯ること2018年4月、サンフランシスコでは、Lime、BIRD、SPINというメジャー3社に、州法違反の業務停止が一時通告されたり。利用者の交通マナーの悪さに自己決定の意識の強さなども相まって、事故やルール無視の利用が問題になっていました。パリでは、代わりにシェア電動サイクルが導入されましたが、さてこの先、どうなることやら…。

パリで電動キックボードのレンタルが終了、住民投票の9割が禁止を支持 | Forbes JAPAN 公式サイト(フォーブス ジャパン)

シェア電動キックボードLUUPの登録と使い方

詳しくは、LUUPの公式サイトやアプリをチェックするとして、実際に使ってみたユーザー視点で補足します。

事前準備

- モバイルアプリをスマートフォンにダウンロードして、アカウントを登録する。自分の居住地や現在地がサービス提供エリアでなくても登録可能。

- 電話番号やクレジットカード、本人確認証明書(キックボードを使わず、自転車だけの場合は不要)を登録する。

- ライドするには、選択式の簡単な交通ルールテストに全問正解しておく必要あり。

- 位置情報など、必要なプライバシー設定も(私の場合は、使う直前以外はオフに)。

- 使いたい場所の周辺にあるポートをざっと確認しておく。

利用と返却

- アプリで、使いたいポートの場所と車体、返却空きの有無をチェックする。キックボードか自転車かの種類は、「ポートをさがす」のアイコンをタップして絞り込める。バッテリー残量も要チェック。予約ができるのは10分前。

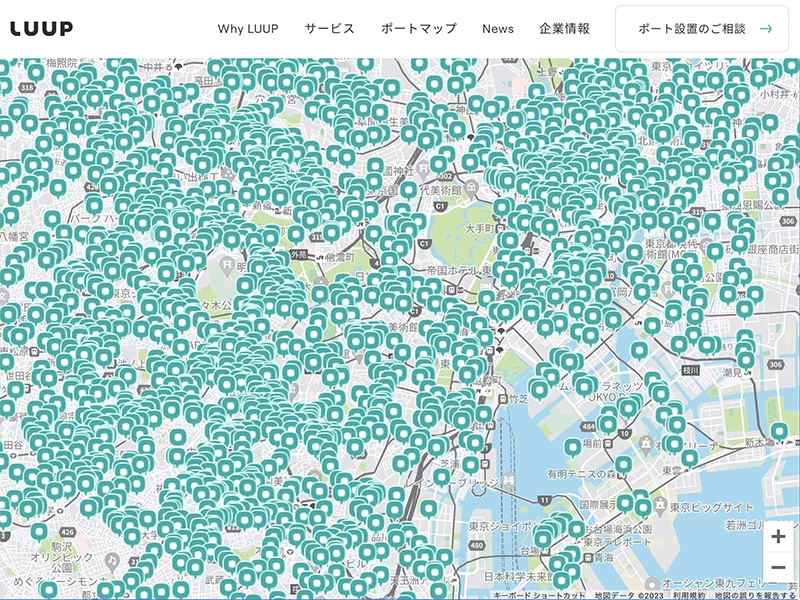

- ポートに行き、車体番号(ナンバー)を確認。乗りたい車体のハンドル部分にあるQRコードを、アプリで読み取ってロック解除する。

- 返却ポートを仮設定する(空きがあれば、返却直前に別のポートに変更可能)。

- スタンドを上げて、車体を動かす。車に注意しながら車道に出たら、地面を軽く蹴りながらアクセルレバーを下げてスタート。

- 交通ルールや路面の状況に注意しながら、目的地までライド。

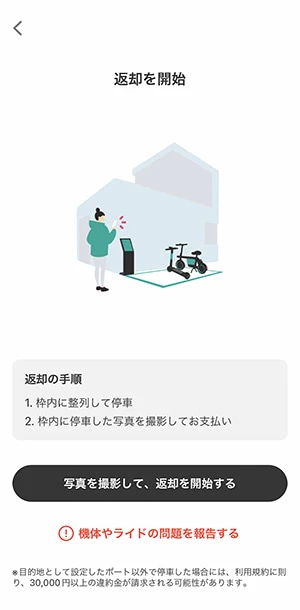

- 返却ポートの指定された枠の中に駐車し、アプリで指定される手順に従って写真を撮影。車体やポートに問題があれば報告して終了。

- アプリで、ライドの履歴と詳細(日時、距離、時間、消費カロリー、料金、機体番号、クーポンの有無、スタートと終了のポート)を確認。

シェア電動キックボードLUUPに実際に乗ってみた1:神田編

ここからは、実際に都内で乗ってみた時のことをレポートしてみます。初回は無理せず、すでに朝日が昇った5時半過ぎからライド。神田錦町から竹橋と皇居を3km弱、約20分だけ試しました。

まずはアプリで、乗りたい近くのポートをチェック。一番近いポートに車体があることがわかったので(コレが実は確認ミス)、そのまま向かいました。ところが、問題発生!ポートには、キックボード型が2台と自転車型が1台あったんですが、キックボード型は2台ともバッテリー切れでした。つまり、使える表示は自転車型の1台だけだったんです。

しかし、これも折角の(?)機会なので、キックボード型の車体を観察します。屋外に置かれている割には、それなりにキレイです(車体次第だということを後で知る)。ステップ部分は、両脚の幅ぐらい。スタンドが上がった状態だと、前輪が持ち上がるようです。これを借りる訳ではないので触らずに、急いで近くのポートでキックボード型を探しました。

幸い、5分ほど移動した交差点に1台だけあったので、慌ただしく移動しました。今度はちゃんと車体を確認。ナンバーを確認し、こちらも車体をチェック。ナンバープレートがかなり低い位置に取り付けられていて、縁石に触れたりするんでしょう、プレートの端が曲がっていました。そういえば、ポートに停まっているどの車体もこんな感じ。さっきのがたまたまキレイだった。

こっちの車体は、導入時期が古いモデルなのか、さっき以上に使い込まれている印象でした。ミラーは、申し訳程度に右側に1本だけあるものの、鏡ではなく薄い金属板のようで、凹凸や汚れも酷く、よく見えません(そういえば、さっきの車体にはなぜかミラーが無かった)。走行中もちら見しながら調整しようとしましたが、設置されている高さも低いので、全然役に立ちませんでした。なお、この後で借りた車体では、根元から折れていたり、車体によって当たり外れがありそうです。

ハンドル部分のQRコードを読み取ってロックを解除したら、中央のアダプターにiPhoneをしっかりセット。前後の仰角はほとんど変えられず、カバーも無いので、太陽の角度によっては画面が見づらそう。あと、今回は途中で街中の風景写真を撮るのに、いちいちアダプターから外さなければならなかったのが、面倒だった(スクリーンショットはそのままで撮影できました)!

実は、このスマートフォンアダプターの下に左右のインジケーターボタンもあったんですが、隠れて気付きませんでした。クラクションは、スクーターぐらいの音量でそれなり。背後からスーッと近づいてこられていきなり鳴らされると、ビクっとしそう。スタンドを上げて車体を取り回しますが、想像以上に重さがあって、しかも小回りが効かないのが意外でした。

ライドは、最初こそおっかなビックリでしたが、すぐに慣れました。ライドしたのは7月末。日中はまだ暑さが厳しい夏の早朝の風が心地よくて、気分爽快!視点の高さは、自転車と比べて数10 cmも変わらないはずですが、何だか高く感じました。

足下は狭く、荷物を一緒に運ぶのは無理です。荷物は、背負うか体の前に回すか、たすき掛けできる分だけにするのが安全ですが、あまり重たいとバランスが崩れそう。

しかし、路肩に駐車している車を避けながら走るのは、ちょっとした恐怖を感じました。もちろんドライバー側も、かなり怖いはず。一度、早朝の配送トラックが路肩に止まっていたので、右側の車道へ避けるのではなく、左側の歩道に乗り上げて停まろうとしたところ(歩道は走行禁止)、それなりの段差が目に入ったので急ブレーキを掛けました。あのまま突っ込んでいたら、前述のJAFのビデオのように、転倒のリスクもあったかもしれません。

薄らと汗ばみつつ、しかし心地いいライドも体感しながら、元の場所近くに戻り、空いていた別のポートに停めて終了しました。

シェア電動キックボードLUUPに実際に乗ってみた2:明治神宮外苑編

2回目のライドは、9月初頭。シェア電動キックボード同様に未体験だった、話題の東京明治神宮外苑地区の再開発地域を一回りしてみることにしました。周囲が完全に明るくなって視界が確保できる6時前に、渋谷の西側からスタート。ひと通り使い勝手もわかったので、リラックスした朝の散歩ライドが楽しみです。

ところが、渋谷という場所柄もあるのか、早朝だというのに乗れる車体があるポートが無い!まさかと思って、シェア電動サイクルのドコモバイクシェアを見たところ、こっちも全滅!結局、スタートするつもりだった地域から15分ほど歩いた住宅地の中に、ポツンと1台だけある車体を発見して、急いでゲット。恐らく、シェア電動サイクル同様、通勤・通学に使っている人がすでにかなりいるんでしょう。

渋谷は、その名の通り坂の上り下りが多い土地。ここを移動するのに、電動キックボードは最適です。やっぱり、直接、体に風を受けながら、早朝の空気を切っていくのは爽快!日中は人で溢れかえるスクランブル交差点も、まだ静かでした。早起きのカラスと夜を明かしたらしい若者たちを刺激しないように、しかし颯爽と走り抜けます。

宮益坂の車道を車や自転車で走ったことは無かったんですが、実は路肩は結構な凹凸がありました。キックボードにはサスペンションは無く、タイヤに空気も入っていないので、路面の起伏をダイレクトに拾って、振動で手首が痛くなるほど。レバーを押し下げたままライドし続けるのも、親指の根元が段々疲れてきました。

両脚を横に揃えて直立して乗るスタイルだと、衝撃や転倒など、やはり恐怖を覚えます。意識して片足をやや後ろに引いて、少し腰を引き気味なポーズを取って乗りましたが、ちょっと不自然なので、長時間乗っていると段々と腰が痛くなってきました。誰も気にしてないとはいえ、見た目もちょっと格好悪かったはず。

東京明治神宮外苑地区の再開発問題については、ユネスコの諮問機関イコモスが、計画中止を求める警告の文書を東京都や三井不動産などに送っています。 私も関心を寄せて反対署名もしていますが、現地を見たことがなかったので、この機会に行ってみることにしました。

「まるで遺言じゃないか…」死の3週間前、坂本龍一さんから届いた本紙への取材依頼 伝えたかったことは<ニュースあなた発>:東京新聞 TOKYO Web

緩やかな上り坂と路面が悪い渋谷の道を抜け、銀杏並木へと向かいます。20 km/hは、道路の幅が広い場所でトップスピードになると、あまり気になりません。走りながら時々、急ブレーキもテストしてみました。下り坂だと、これ以上の速度が出るはずですが、転倒すると間違いなくケガをするでしょう。

銀杏並木の入口に着いて、小休止を兼ねつつ、歩道を押し歩き。車体は結構な重さですが、大半はバッテリーか。ハンドルを曲げられる角度がかなり制限されているので、コンパクトな車体サイズの割には、小回りが効かず、回転半径がかなり大きくなってしまいます。

週末の早朝だからか、ここがカーエンスーおじさんたちの溜まり場だということを知りました。美しい銀杏並木を借景に、仲間内で談笑したり写真を撮っている様子。お年寄りたちの憩いの場になっている神宮軟式球場噴水の周囲を抜け、大問題のまま終わった東京五輪の国立競技場を抜けます。立派すぎる墓標だわ。ここから、代々木公園へ行って、明治神宮を見て渋谷に戻ることにします。

ところが、代々木公園の西側の、国立オリンピック記念青少年総合センター沿いの道路の凸凹が、さっき以上に本当に酷い。また、手が痛くなってきたので、途中でちょっと休憩。LUUPには、一時停車の機能があるので、停車して代々木公園へ。結構な人数が集まる朝のラジオ体操を横目に、園内を散策します。しかし、明治神宮へは抜けられないことを初めて知った…Googleマップ、信じてなくてすまん。

早朝から空いているカフェを探して、その近くのポートに返却しました。気付いたら、約1時間で12 kmのライド。都市部の新しいモビリティー体験でした。

次世代モビリティーを試すのは、とても楽しい!

今回、LUUPに乗ってみて、とても楽しい次世代モビリティー体験でした。条件が許せば、また乗ってみたいと思います。

私はそもそも、移動体験としてのモビリティー全般に興味があります。例えば、TOYOTAのWingletに乗ったり、日本科学未来館で展示されていたHONDA UNI-CUBも試してみました。UBERは、まだ築地市場があった頃にも利用してみました。記事として書いていないだけで、Goにも乗ったり。シェアサイクルも、ローカルサービスも含めて、いろんな場所でわざわざ試しています。

シェア電動キックボードは、カリフォルニアで流行りだした頃からぜひ乗ってみたいと思っていました(昨今の無人タクシーも羨ましく見ています)。Segwayは、残念ながら、試すチャンスがありませんでしたが、中国メーカーに買収されて、技術継承されているようです。シェア電動スクーターは、台湾で試したことがありますが、秋めいて涼しくなってきたこともあり、何れ日本でも乗ってみるでしょう。

福岡市内でシェア電動キックボードmobbyに乗らなかった理由は

とはいえ、問題がある点にも関心があります。

冒頭で少し触れたように、今年の6月末まで、福岡市内中心部ではmobbyというシェア電動キックボードの実証実験が展開されていました。私はとても興味があったんですが、結局、試さずに実験が終了しました。ポートや車体が限られていて、使える場所や時間が合わなかったという問題もありました。夏は暑かったし。

しかし、私が試さなかった最大の理由は、福岡市の酷い道路事情です。福岡市内は、とにかく道路が狭いんです。もちろん、自転車専用レーンもありません。しかも、一番左端のレーンを、バス保有台数日本一の西鉄バスが占拠している状況です。身の危険を感じながらまで、試そうという気にはなりませんでした。

LUUPも、早朝に試したのは、とても日中の幹線道路で乗ろうという気にはならなかったから。結構な通行量がある中心部で、時間に間に合うように移動するために乗るのは抵抗があります。ヘルメットやグローブだけでなく、レコーダーとエアバッグは欲しくなります。フードデリバリーにも使われているかもしれませんし、雨の時にカッパを着てまで乗る人はいそうな気はします。

話はちょっと変わりますが、最近、タイヤが太い電動サイクルに乗っている人をよく見ます。電動アシストでペダルも漕ぐタイプではなく、「フル電動」と言われるほぼ電動バイクタイプ。実際、バイクぐらいのスピードが出ているのを目にします。フードデリバリーをやってる人も見ましたが、無音であれに真横を素通りされると、かなりの恐怖です。子供連れや高齢者ならなおさら。案の定、交通ルールや安全を無視して事故も起きているようです。

最近、福岡市内では、「らくスク」というシェア電動スクーターサービスが展開され、ポートも徐々に増えています。LUUPの小ぶりなスクーター型も気になりましたし、いつか試してみたいところです。

シェア電動キックボードは一定の範囲で普及していくはず

多産多死のテクノロジー大国である中国では、シェアサイクルが一気に拡がった後、大量のゴミとなり、今は電動キックボードから電動スクーター、さまざまなEVへとシフトしています。凋落していく日本では、シェア電動キックボードはいろいろな問題と可能性を抱えながらも、一定の範囲で普及していくでしょう。

そもそも、モビリティーの概念自体が変化している

2023年10月28日(土)から「Japan Mobility Show」が始まりますが、「東京モーターショー」から名称変更されたことは、カンヌを連想させました。

2010年に、世界の広告賞「CANNES LIONS International Advertising Festival カンヌ国際広告祭」は、「CANNES LIONS International Festival of Creativity カンヌライオンズ国際クリエイティビティ・フェスティバル」に名称を変えました。これは、もはや従来の「広告」という枠組みでは、表現できなくなったからです。広告ではないはずの表現が、大きな広告的効果を持ったり、企業の商品販売ではない社会問題の解決が、結果的に企業ブランドの価値を高めるようになってきました。マスを対象とした「広告」から、パーソナライズによる「個告」へのシフトも関係しています。

これと同じことが、モビリティーの世界に起きています。移動はもはや「モーター」や「エンジン」といった動力源や燃料の話ではなく、体験を含んでいます。この分野には引き続き注目していきたいと思っています。

そうそう!個人的には、キックボードメーカーのMICRO社が、小型自動車を開発している経緯が、ホンダのようで胸熱です!