Warning: Undefined array key "style" in /home/kotobato17/kotobato.jp/public_html/wordpress/wp-content/plugins/wp-appbox/wp-appbox.php on line 707

Warning: Undefined array key "style" in /home/kotobato17/kotobato.jp/public_html/wordpress/wp-content/plugins/wp-appbox/wp-appbox.php on line 707

Warning: Undefined array key "style" in /home/kotobato17/kotobato.jp/public_html/wordpress/wp-content/plugins/wp-appbox/wp-appbox.php on line 707

Warning: Undefined array key "style" in /home/kotobato17/kotobato.jp/public_html/wordpress/wp-content/plugins/wp-appbox/wp-appbox.php on line 707

前回は、Adobe Document Cloud(以下DC)を使う話をしました。Adobeの電子サインサービスはAdobe Sign(旧EchoSign)と呼ばれていて、実は、Adobe DCかCreative Cloud(以下CC)を使っていれば、自動的にこれも使えるんです。というか、Adobe DCの中心機能の一つ。

Microsoftのサービスにも統合できたり、Acrobatと組み合わせて使ってビジネスで威力を発揮する、電子サイン専用のサービスです。また、モバイルアプリもあってとても便利なので、今回はこの辺りを中心に紹介しましょう。

Adobe Signはこんなサービス

- Adobeファミリーの、というよりAdobe DCの一部。CCユーザーも、追加コストなしで使える。

- Microsoft、Salesforceなどのソリューションに統合。

- チームで署名の依頼や、状況確認できて便利。もちろん署名データやステイタスはAdobe IDで同期。

- WebサイトやツールのUI、アプリなど、リソースがほぼすべて日本語化されていて安心。

- サポートが、メール以外に電話、チケット、チャットと豊富。

- これだけを利用する場合は、プランごとに1,580円/月、3,882円/月など(何れも年間契約)。費用対効果を考えると、Adobe DC/CCを契約した方がオトク!

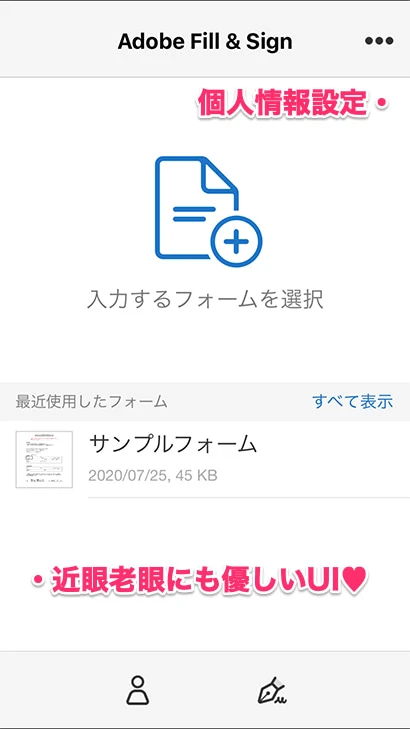

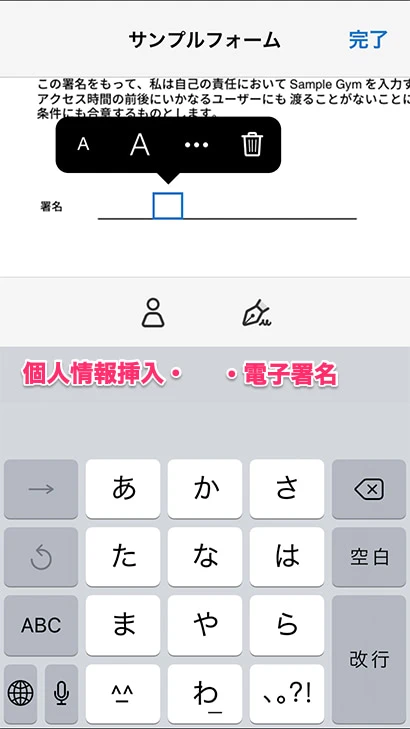

Adobe Fill & Signアプリの使い方

手書き署名には、Acrobatだけで何とかするより、Adobe Fill & Signというモバイルアプリを使うのが便利です。ただ、残念ながらあまり使われていないのか、UIが高解像度版になっていないので、らくらくフォン的なデカさで表示されたりw、フィールドの並びが英語版のまま。うーむ… 🙁

- Adobe Fill & Signアプリをダウンロードして、Adobe IDでログインする。

- 必要な基本情報を入力する。プロファイルはオンラインに保存して同期するのが楽。

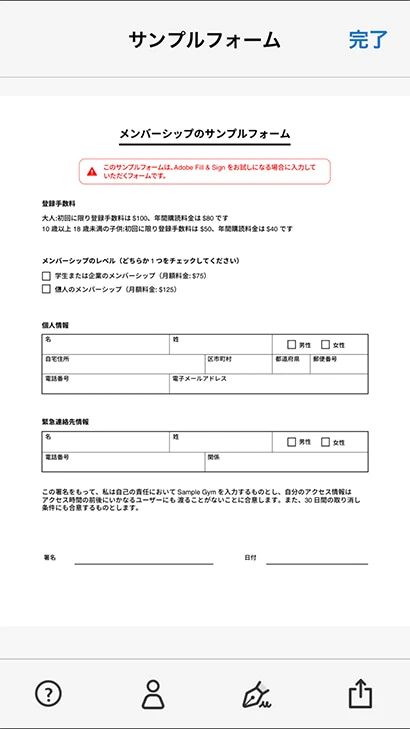

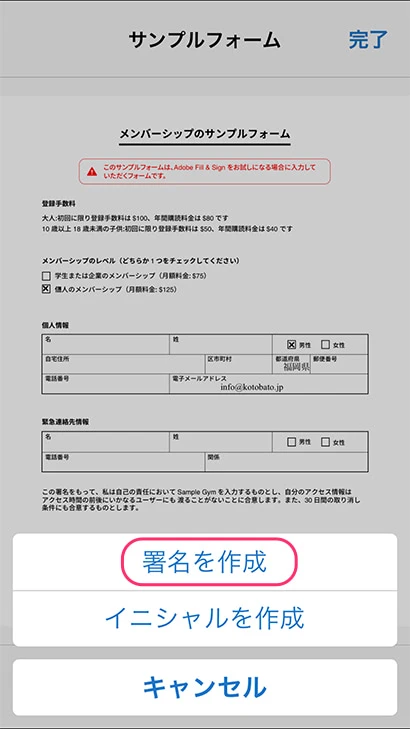

- 署名するファイルを選択する。ローカルやクラウド、カメラ撮影、メールなど、選択方法はいろいろ(JPEGなど画像ファイルでもOK)。

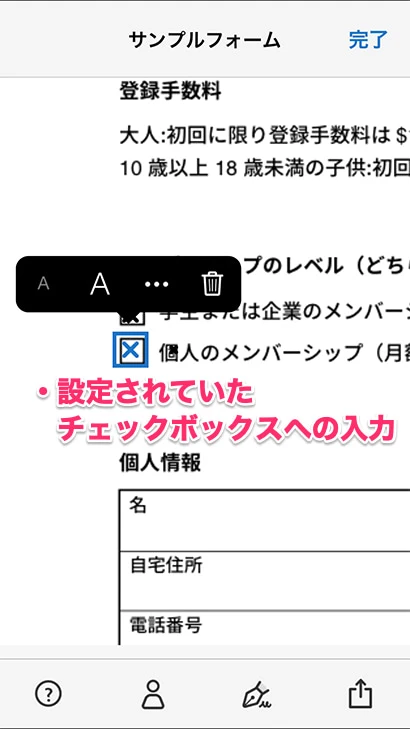

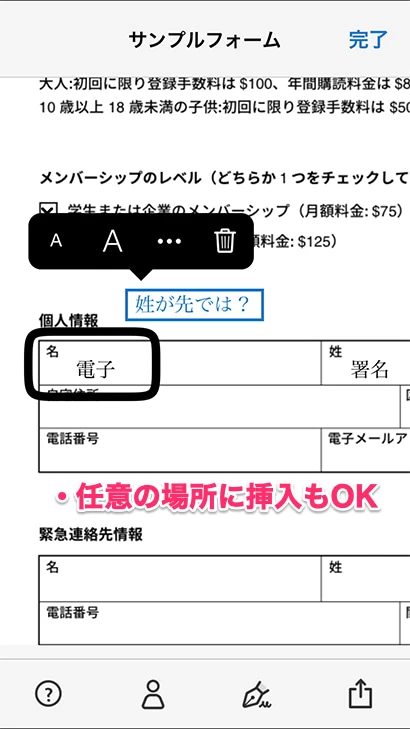

- ドキュメントのプレビューが表示される。ピンチで拡大可能。フィールドが設定されているところだけでなくそれ以外の場所でも、タップして、文字や記号を挿入できる。フィールド以外の任意の場所にも追加OK。文字はサイズが変えられるが、フォントの種類は選べない。

- 手書き署名したいフィールドは、そこをタップして[手書き署名]ボタンをタップする。

- [署名を作成]をタップする。

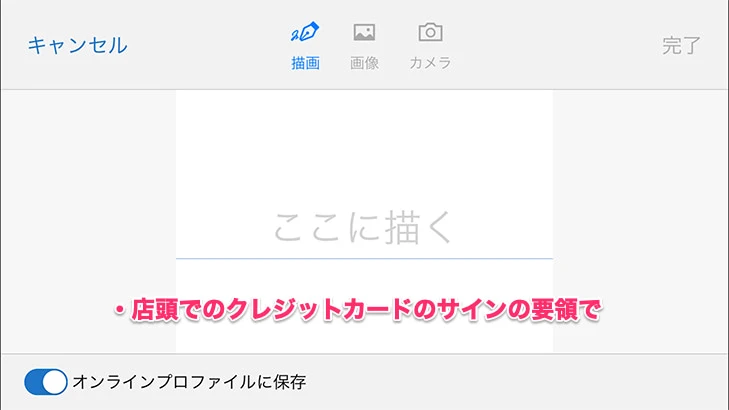

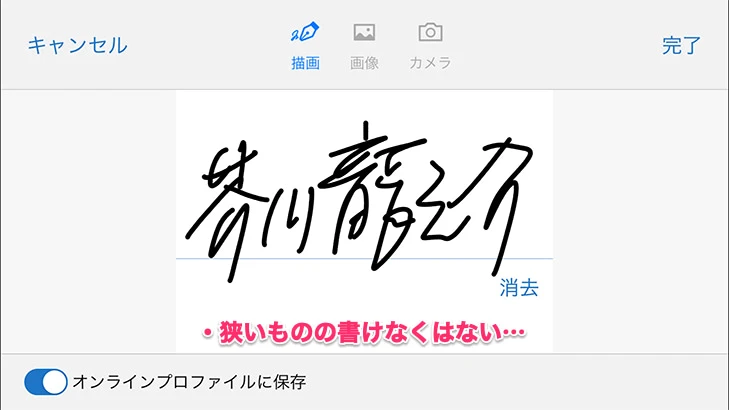

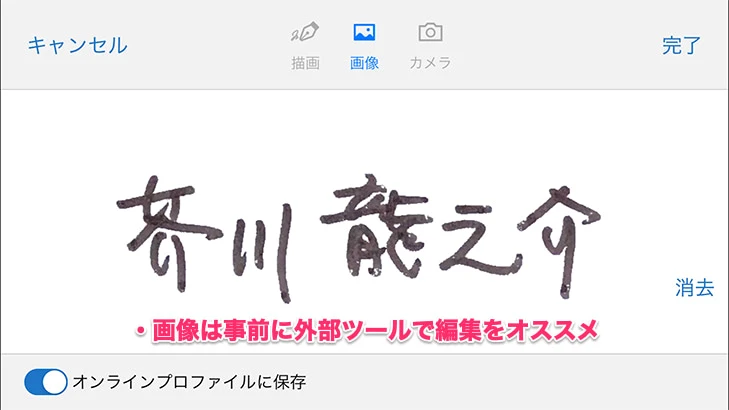

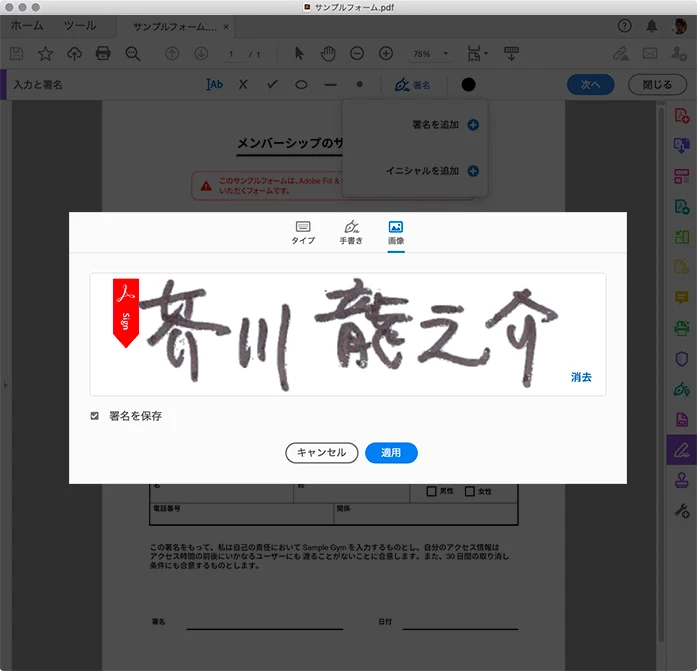

- 署名の記入方法は「描画」「画像」「カメラ」の3つ。「描画」は、スマホの画面に直接描くものの、表現が今ひとつでペンの筆跡は再現できない。

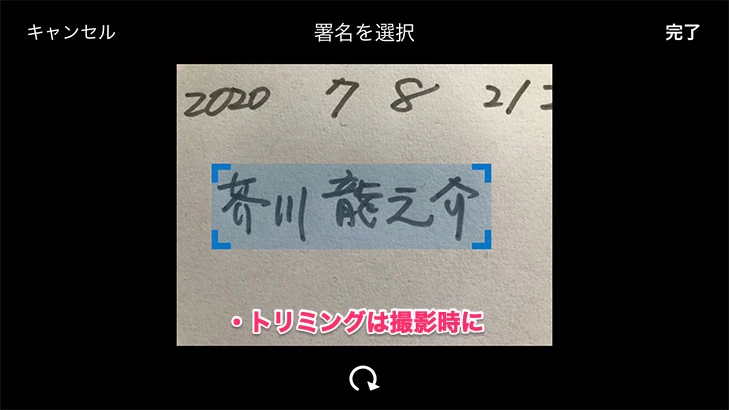

- 「カメラ」で手書きした紙を撮影し、使う部分をトリミングする。コントラストや濃度は自動調整されるが、細かい画像の編集はできない。

- 編集したければ、グラフィックツールで処理して「画像」で読み込んで登録する。

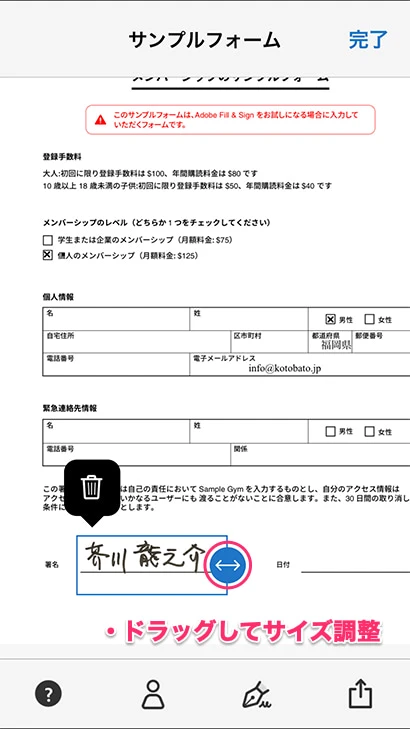

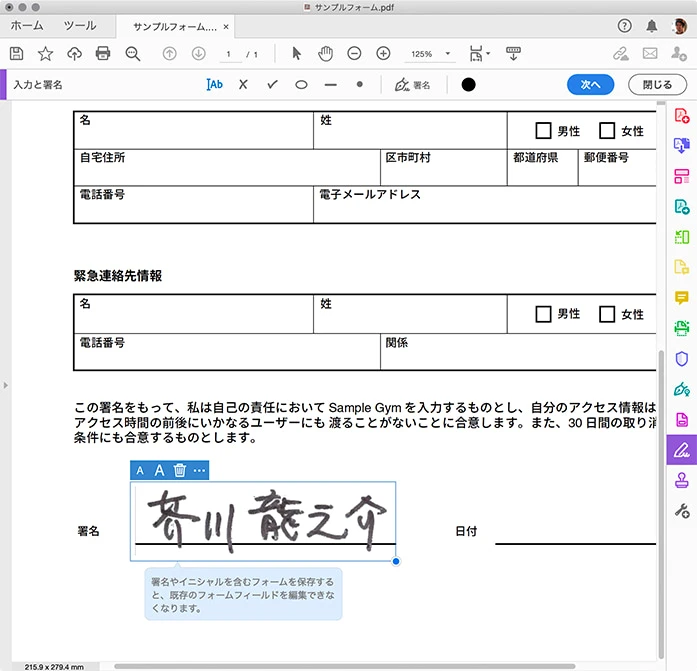

- プレビュー上に手書き署名が配置されるので、[↔]ボタンでサイズを調整する。変更できるのは、位置とサイズのみで、角度は不可(水平垂直比率は維持されるので安心)。署名の画像が背景透過PNGになっていれば、ここで背景の線も隠れずに見える。

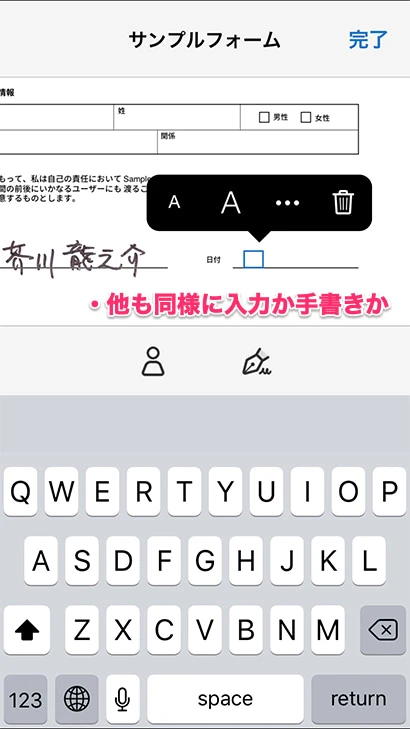

- 必要に応じて、日付など他の要素も追加して完了させる。電子署名を添えてロックするのも妥当な判断。できあがったら、メールやクラウドなどで、必要な相手に共有する。

- 撮影画像は、セキュアに管理するか削除する。

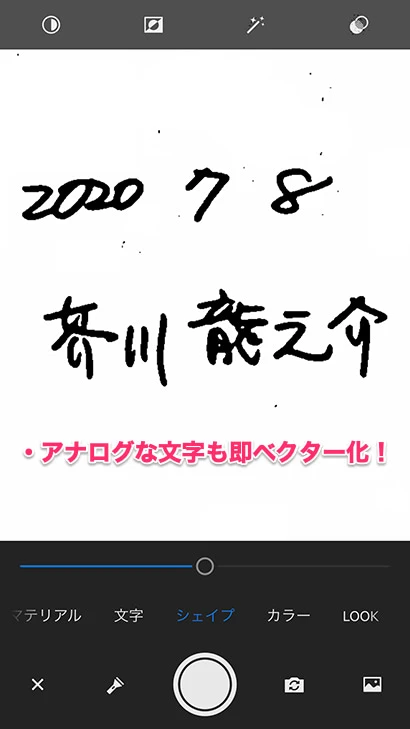

ベクターシェイプにしてくれるAdobe Captureもいい!

Illustrator/Photoshopユーザーなら、Adobe Captureアプリもオススメ。カメラで撮影すると同時に、ベクターシェイプに変換してくれます!す、素晴らし過ぎる!!

解像度に依存しないので、署名を拡大してもキレイに使えるわけです。『そこまでするか?』というより、折角手間を掛けるなら、しかも別に何回もやり直ししないなら、キレイなデータを使っておくのは合理的。データは、CCライブラリに保存されるので、IllustratorやPhotoshopで自由かつ高度に編集できます。

Acrobatで「署名」と「スタンプ」のどちらを使うべきか?

ここで、デスクトップ版のAcrobatアプリケーションの話に戻ります。前回、Acrobatでは、「スタンプ」の「カスタムスタンプ」機能を使って、手書き文字を入れる方法を紹介しました。

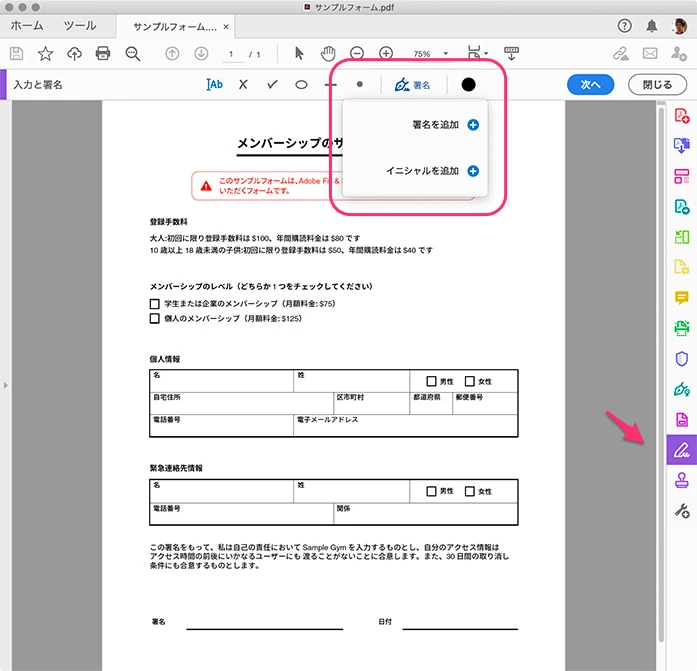

実は、それとは別に「入力と署名」ツールがあります。つまり、今紹介したAcrobat Fill & Signはこちらに呼応する機能なんですね。操作方法も共通なので簡単です。

ただし、「入力と署名」ツールには制約があります。ここで登録できるのは「署名」と「イニシャル」の2つがなんですが、どちらも1つのドキュメントには1回ずつしか使えないんです。日本の商習慣だと、割り印だ捨て印だと、1つの書類に何個も印影を押させますが、それとは意味合いが違うようですね。

そのため、もし「社名」「名前」「住所」「日付」のように、2つ以上の手書き文字を入れたければ、必然的に「カスタムスタンプ」を使わざるを得ません。また、日本の商習慣では、イニシャルはあまり使いませんが、ここを無理矢理日付に使っておくと、ミスの原因になるのでオススメしません。日付は、変更する可能性が高い属性なので、手書き文字である必要がなければ、テキストにしておいた方が無難でしょう。

整理すると、自筆の名前には「署名」ツールを使い、それ以外の項目には、「スタンプ」ツールを使うのが自然です。

署名の画像は、抜き出そうとすれば抜き出せる!が…

さてここで、ちょっとセキュリティー面の話。

便利な方法とはいえ、自分の筆跡を、いらすとやのイラストと同じ感覚でw気軽に扱うわけにいかないじゃないですか。PDFから、署名部分の画像だけ抜き出して、盗用されたりしないか!?とか。

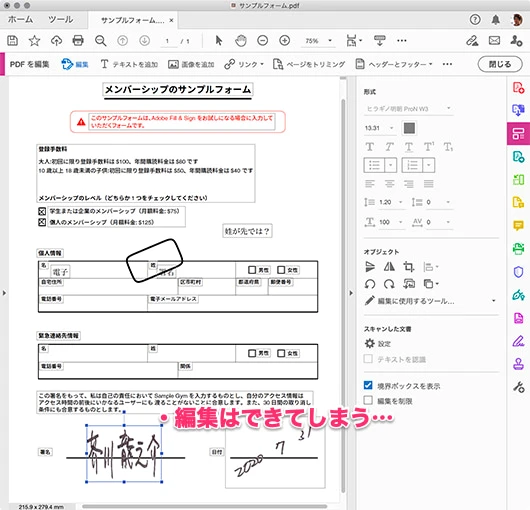

実際、PDFを編集できるアプリケーションで開けば、自由に編集できますし、署名も別画像として抜き出してコピー&ペーストできてしまいます(PDF用に最適化されていれば、解像度も低く画質も悪い状態ですが)。

残念ながら、現実には、これは防ぎようがありません。他者に共有する時点で、リスクは手書き署名も、写真や電子印鑑などと変わらないからです。ただ、他の方法を組み合わせたセキュアな使い方は意識したいところ。

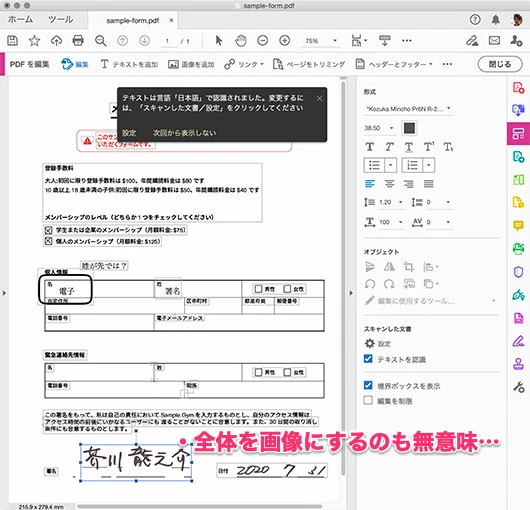

まず、やや消極的な対応策ですが、全体を一旦JPEGなどの画像として書き出し、それをPDF化する方法もなくはありません(何だか、手間が増えるような…)。ただ、これも拡大してキャプチャーして画像編集すれば、署名部分を抜き出せます。

ちなみにこのサンプルの署名でも、Acrobatの優秀な画像認識技術が文字だと認識します!「芥u(森ぇす」と認識するのが精一杯でしたが、それでも凄くないですか!?Adobeが誇るAIであるSenseiテクノロジーがすぐに制度をアップさせるでしょう。

結局、署名を抜き出そうとする人は、どんな手を使ってでもやるので止められません。それより、偽の署名が使われた書類を判別することに注力しましょう。Acrobatでも、ただ画像として重ねるのではなく、今回のようにAdobe Signを使ったり、電子署名を併用したり、メール添付の送受信にOpenPGP規格に準拠した暗号化ツールを併用する。もっと根本的なところだと、使うメールサーバーやクラウドサービスの設定、2要素認証、ログインの認証とログなど、他のセキュアサービスと組み合わせることが重要です。この辺りの話はまた改めて。

何度でも力説しますが、Adobe DC/CCのビジネスユーザーなら、Adobe Signを使わない理由がありません。シンプルで強力な機能が使えるから即戦力。

もし、『Acrobatって、そんなにバリバリ使ったことがないし、使うこともなさそうだけど…』というスモールビジネスの人には、HelloSignというソリューションもあります。